びわ湖ホールでの≪こうもり≫(11/19開催)を観劇して

昨日(11/19)は、びわ湖ホールで≪こうもり≫を観劇してきました。

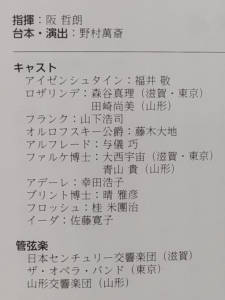

キャストについては、恐れ入りますが、添付写真をご参照ください。この後、東京と山形でも上演されるプロジェクトとなっています。

今シーズンから、びわ湖ホールの音楽監督を務めている阪哲朗さん。9月に開催された「びわ湖ホール開場25周年記念ガラ」を指揮し、そこでも≪こうもり≫から幾つかのナンバーが演奏されました。そのときの≪こうもり≫で感じられたのは、お行儀の良すぎる指揮ぶりだったということ。それ故に、心がときめかなかった。

全曲演奏では、どのような演奏を繰り広げてくれるでしょうか。

歌手陣では、9月のガラで個性的かつ魅力的なオルロフスキー公爵を聞かせてくれた藤木さんに、まずは期待。更には、福井さん、大西さん、森谷さん、幸田さん、与儀さんと、魅惑的な歌手たちが並んでいて、とても楽しみ。

そんなこんなをないまぜにして、果たしてどのような≪こうもり≫に巡り会うことができるだろうかと、ドキドキワクワクしながら会場に向かったものでした。

それでは、この日の≪こうもり≫をどのように感じたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。

まずは、野村萬斎さんによる演出から。

舞台を文明開化直後の日本に移し、アインシュタインは東京日本橋の質屋の主人という設定。歌唱部分は原語のドイツ語ですが、セリフは日本語。そして、落語家の桂米團治さんが進行役として登場。舞台左側の前方に見台(机のようなもの)が置かれ、そこに座って講談師のように劇の進行に合わせて説明を加えてゆく、という形が採られていました。劇のポイントポイントでは、米團治さんが見台に小拍子を打ち付けて盛り上げる。それはあたかも、能や狂言のようでした。

第1幕は、アイゼンシュタイン宅の一室。畳の上にちゃぶ台が置かれています。背後には暖簾が掛かっている。すなわち、和の要素が満載の舞台。

第2幕は、鹿鳴館で開かれている夜会という設定。主要人物は洋装をしていますが、オルロフスキー公爵だけはケバケバしい和装をしていて特異な存在であることが強調されていた。その他の参列者(合唱陣)は、黒子の衣装を着ていつつも、洋装が印刷されている横断幕を体の前に広げて掲げていて、外見上は洋装で参加している風を装っている。

第3幕は、フランク所長の刑務所。そこには、とりたててこのプロジェクトならではの特徴的な装置は施されていませんでした。しかしながら、これは全幕を通じて設置されていたはずですが、渡り廊下のようなものが背面の高所に架けられていて、第3幕では重要な意味を持つこととなっていた。

プログラム冊子に掲載されていた野村萬斎さんによる「演出ノート」では、日本人が演じてもおかしくない自然なシチュエーションで、なんとか和にできないかな、と考えたと書かれていました。そのために、基本は変則の能舞台になっている。畳を敷いたり、模様替えしながら見せるのは、能・狂言師ならではのやり方です、とも。

そのような意図による演出は、概ね成功していたと思えます。「読み替え」の演出は、原作を歪めることが多いと感じており、私はあまり共感できないのですが、この日の演出にはさして違和感を覚えなかった。それは、私が日本人であるために、和の要素をふんだんに織り込んだ演出を受け入れる土台があったためだとも言えましょう。とは言いましても、基本的には原作の精神を尊重した舞台づくりに専心していたと思え、それゆえに大きな違和感を覚えなかったのでしょう。

「演出ノート」で野村萬斎さんは、≪こうもり≫は、人間のダメなところ、滑稽なところを否定しないで、人生を謳い上げる、そういうところが狂言に似ていると思います、とも書かれています。そのような着眼が根底にあってこその舞台づくりであり、それゆえに、私も共感できた。そんなふうに思えます。

但し、第2幕の夜会でのアイゼンシュタインとアデーレが鉢合わせをした場面で、その衝撃をバッハの≪トッカータとフーガ≫を奏でることで表し、かつ、ダメ押しとしてもう一度、合唱陣に「チャラリ~、鼻から牛乳~」と歌わせたのは、悪ふざけが過ぎたと思えました。私の感性からすると、下品に思えた。嘉門達夫を歌わせるという発想が、時代錯誤であり、あまりに「おやじ」的だとも思えた。私の横には、小学生と思われる(ひょっとすると中学生)女の子が4人並んで鑑賞していましたが、彼女らには理解できなかったことでしょう。

なお、米團治さんが務めた進行役としての語りはもとより、劇中人物のセリフは、全て野村萬斎さんによるもの。「演出ノート」にも、オペラ・オペレッタの演出は初挑戦ですが、まず、演出家が脚本を書くことに驚きました、と書かれています。

序曲が始まる前に、まずは米團治さんが劇の本筋をざっくりと紹介する。その中で、ファルケが「こうもり博士」と呼ばれるに至ったあらましが説明され、このオペレッタが「こうもりの復讐劇」であることが語られます。そのために、第2幕の途中での、アイゼンシュタインが高笑いしながらファルケの「こうもり博士」伝説を披露するセリフは、重複を避けて割愛されていました。個人的には、第2幕でのアイゼンシュタインが大はしゃぎしながら得意げにエピソードを語り、それを横でファルケが表面づらはにこやかでありつつも苦々しく聞いている、という光景が、「こうもりの復讐劇」としての意味合いを浮き立たせてくれると考えますので、この措置には疑問が残った次第。

更には、第1幕が開幕した直後、アルフレードによるロザリンデへの想いを込めて歌う場面では、歌の途中に米團治さんが(つまり、講談師が)言葉を挟み、それが煩わしくも思えた。

このような不満を抱きつつも、講談師の語りの中に、野村萬斎さんが抱いているこのオペレッタへの思いが散りばめられていたのには、感心させられました。例えば、この劇を、「ブルジョワの戯れ」だと語らせていたり、「馬鹿げたことに、ひたむきに打ち込む姿は、見ていて羨ましく思えてくる」と語らせたり。このようなことは、観ていて自ずと浮かび上がってくる思いだと言えるのかもしれませんが、それを敢えて言葉にすることによって、全ての聴衆に伝えてゆく。なかなかの策士だったと言えましょう。或いは、観る人による「ブレ」を補正する、観る人に優しい心配りであったとも思えたものでした。

そして、日本語による言葉遊び(或いは、ダジャレ)が随所に採り入れられていたところにも、喜劇としての面白さを増してくれているように思えたものでした。例えば、復讐を報復と言い替えて、この劇が持っている抱腹絶倒する可笑しみに引っ掛けていた。第3幕では、それまで講談師を務めていた米團治さんが牢番のフロッシュに扮することになったのですが、ファルケとフロッシュによる対話が挿入され、そこで「米團治さん、帰る」と語らせて、米團治さんが扮しているフロッシュ(フロッシュとは、ドイツ語で蛙を意味します)と掛けていた。そのことを受けて、フロッシュが「カエルの歌」を歌い出す。更には、「カエルの歌」の輪唱に挑み、フロッシュ、ファルケ、牢屋に収監されている囚人たち(合唱団)、しまいには聴衆をも巻き込んで、4部から成る輪唱を成立させていた。この辺りは、言葉遊びを発展させての、聴衆との一体感の醸成に繋がっていたものでした。

もっとも、ドイツ語圏のオペラハウスで上演される≪こうもり≫には、言葉遊びがふんだんに持ち込まれたものが多い。第3幕でのフロッシュによる語りなどは、その最たるもの。これでもかと、言葉遊びを連発します。2011年の大晦日にバイエルン国立歌劇場で観た≪こうもり≫は、そのこともあって、第3幕の上演時間が通常の倍ほどの40分から50分を要していました。聴衆は爆笑に次ぐ爆笑。こときは、ドイツ語を解さない自分を寂しく思ったものでした。それからすると、この日の言葉遊びはまだ、序の口だったと言えそうです。

この日の公演での言葉遣いについて、ここでもう一つ。アイゼンシュタインは、牢屋に8日間拘留されることになります。このことに対して、日本語のセリフでは「ブタ箱にぶち込まれる」という言い回しを多用していました。一方、原語では「鳥かごに収められる」と表現されます。日本人にとっては「ブタ箱」のほうが馴染み深いでしょう。しかしながら、原語での「鳥かご」という言い方にはウィットが感じられ、このオペレッタで描かれる世界観に近いように思え、かつ、こうもりとの近似性もあって、好ましいと思えたものでした。実際のところ、ドイツ語で「牢屋」を意味する単語には、「鳥かご」という意味も持っているよう。

さて、ここで、舞台の背面の高所に設けられていた渡り廊下について触れましょう。第1幕では、ファルケがアデーレへの手紙を、渡り廊下の上から釣り竿のようなものに引っ掛けて渡していました。姉のイーダからのものと偽って、オルロフスキー公爵主催の夜会に出席しようと誘う手紙であります。この手紙は、ファルケの画策によって届けられていますので、隠密裏のようにしてファルケがアデーレに渡すという趣向は、的を射ていると言えましょう。

そして、何よりも渡り廊下が絶大な効果を発揮していたのは第3幕でありました。オルロフスキー公爵とファルケが渡り廊下の上に立って、高みの見物とばかりに第3幕で展開されてゆく一部始終を、そして、アイゼンシュタインがジタバタしている様子を、じっくりと眺めていたのであります。「こうもりの復讐」を成し遂げたファルケは、さぞや痛快だったことでしょう。オルロフスキー公爵も、日ごろの退屈な生活を忘れさせてくれるドタバタに、腹を抱えていたことでしょう。アデーレの、女優としての資質をアピールする場面をつぶさに見ていた訳で、そこで、オルロフスキー公爵はアデーレを庇護することを決意したのでしょう。そんなこんなが浮き彫りとなるアイディアに、感心したものでした。

ところどころで、疑問に感じる点や、不快に思う場面(鼻から牛乳、の場面)がありはしましたが、概ね好感の持てる演出であり、織り込まれていたアイディアに巧さが感じられる演出でもありました。

ここからは、演奏面についてであります。まずは歌手陣から。

最初に触れたいのは、アイゼンシュタインを歌った福井さん。それはもう、圧倒的に素晴らしかった。

スピントが効いていて、輝かしい。しかも、伸びやか。重さが感じられずに、颯爽としてもいた。

しかも、可笑しみにも不足はない。特に喜劇的な歌唱を施していた訳ではなく、実直な歌が貫かれていたのですが、逆に、それゆえに、可笑しみが滲み出る、といった歌いぶり。真摯であるが故の滑稽味が、随所に現れていました。和のテイストの濃い演出だったこともあって、11年前に亡くなった十八代目中村勘三郎さんを想起させられました。立ち居振る舞いや、演技上の仕草も含めて、まるで勘三郎さんを観ているような錯覚に陥ったこともしばしば。

第3幕での、弁護士のブリントに変装してロザリンデとアルフレードの相談に乗っているうちに激昂してしまい、自分こそがアイゼンシュタインだと明かす場面では、過剰にヒロイックになっていた嫌いがあったのが少し惜しまれますが、総じて、ハリのある声による存在感抜群な歌いぶりに酔いしれたものでした。

これは、今回の≪こうもり≫に限った話ではないのですが、現在の日本のオペラ界に、福井さんが存在してくれていることには、感謝の念が尽きません。

次に触れたいのは、アデーレを歌った幸田さん。誠にキュートで、チャーミングな歌いぶりでありました。幸田さんの持ち味が、存分に発揮されていたと言えましょう。

ときに、声と歌唱のスタイルに、線の細さが感じられはしました。特に、第3幕での「私に才能があるのかですって?」のアリアで、そのことが感じられた。しかしながら、総じて、快活な歌いぶりで、アデーレが備えているオキャンな性格もよく描き出されていて、聴き応え十分でありました。

ファルケを歌った大西さんは、相変わらずの好調ぶり。

この半年ちょっとの間で、≪ニュルンベルクのマイスタージンガー≫のコートナー、≪ドン・ジョヴァンニ≫のタイトルロール、≪ジュリオ・チェーザレ≫のアッキラと、大西さんの歌に触れる機会を数多く持てていますが、いずれも、馬力があって、朗々たる歌を披露してくれていた。それは、今回のファルケでも、変わりはありませんでした。

なるほど、ファルケという役は、馬力で押し切れるものではありません。そのために、声量はやや抑えめだったでしょうか。しかしながら、それだけに、余裕のある発声となっていた。そのうえで、艶やかさが感じられもした。第2幕の終盤に差し掛かったところでの「兄弟となれ、姉妹となれ」と歌い始める場面では、甘美でもあった。

実に立派な、そして魅力的なファルケでありました。

さて、ここで、藤木さんによるオルロフスキー公爵に触れることにしましょう。

カウンターテナーの藤木さんが歌うオルロフスキー公爵は、カルロス・クライバーがバイエルン国立歌劇場とセッション録音した≪こうもり≫でのレブロフを彷彿とさせます。そのことは、9月に開かれたびわ湖ホールでのガラ・コンサートでも感じられ、感心させられ、今回も大きな期待を寄せていたのですが、その期待に十分に応えてくれる歌唱でありました。

この、得体の知れない放蕩者の大富豪を怪しく演じてくれていた。カウンターテナーによる中性的な歌いぶりも嵌まっていた。茶目っ気たっぷりでもあった。それでいて、尊大でもあった。そのうえで、技巧的にも間然とするところがなかった。

私が初めて≪こうもり≫を聴いたのが前述のクライバー盤であり、そのこともあって、メゾ・ソプラノによるオルロフスキー公爵を聴くと「これは、オルロフスキー公爵とは別人のようだな」と思ってしまう傾向があります。それだけに、優れたカウンターテナーによるオルロフスキー公爵を聴くことができたことに快哉を叫びたい。しかも、レブロフによる歌唱は、しわがれ声をしていると思わせるものだったのですが、藤木さんの声には艶があり、伸びやかさがある。そのことが、新たな魅力を生んでいるとも言いたい。

与儀さんによるアルフレードは、美声を存分に聞かせてくれるものでありました。歌いぶりに伸びやかさが感じられもした。総じて、好感の持てる、そして、アルフレードらしい歌唱だったと言えましょう。

その反面、滑稽味を出すために、或いは、アルフレードの声の威力を見せつけるために、声をグルグルと旋回させていて、その様がオーバーで、閉口させられました。多くの公演では、第3幕の冒頭部分でアルフレードが様々な歌(例えば、≪リゴレット≫の「女心の歌」など)を歌って、声の威力を聴衆やフロッシュに見せつけます。ところが、今回の公演では、それが無かった。そのために、グルグルと旋回させることに至ったのかもしれません。しかしながら、私は、船酔いしそうな気分になってしまって、逆効果。あれさえなければと、惜しまれます。

フランク役の山下さんは、クセのない歌いぶりで好演。ブリント役の晴さんは、もう少し吃音を強調しても良かったのでは、と思われました。そのために、ちょっと、平板な役作りになっていた。

と、ここまでは、総じて、好感を覚えた歌手たちに触れてきましたが、残るロザリンデには、大いに違和感が残りました。

森谷さんによるロザリンデは、まるでブリュンヒルデのようでありました。全てが全て、ブリュンヒルデを思わせた訳ではありませんが、そのような顔が頻繁に現れていた。貫禄があり過ぎて、腰の重さが感じられた。あまりスタイリッシュでもなかった。

最大の聞かせどころと言える第2幕の「チャルダッシュ」では、後半の華やかで、かつ、もたつくことのない流麗な歌いぶり(ここの箇所は、かなり高度な歌唱技術が要求されています)には、それなりに共感できたのですが(実際に、「チャルダッシュ」を歌い終えると、聴衆は大喝采を送っていました)、前半部分が脂身の多いカロリー高めの歌いぶりで、しかも、しばしば絶叫気味になっていたのは、どうも頂けない。

これが、ロザリンデではなくワーグナーの諸役であれば、感銘を受ける歌唱となっていたのかもしれませんが、ロザリンデには相応しくないと思えてなりませんでした。

ここからは、阪さんによる指揮について。

ノリが今一つ。音楽が存分に弾けていなかった。なおかつ、しなやかさが足りなかった。軽妙さも薄かった。

演出と、歌手陣に対しては、概ね好感が持てたのですが、実のところ、この公演に接していて、ウキウキした気分に浸ることはできませんでした。なぜ、私はウキウキとしてこなかったのか。その最大の要因は、阪さんの指揮にあったように思えて仕方がありません。

このオペレッタからは、可笑しみの中に、浮世離れした陶酔感が立ち昇ってくる必要があると思います。飄逸としたものだとも言えるかもしれません。このことは、野村萬斎さんも講談師に語らせています。そのような色合いが、非常に薄かった。

なるほど、外観は≪こうもり≫の体を成していました。大きな破綻も無かったと言えましょう。よく整理もできていたと思います。しかしながら、沸き立つような愉悦感に不足していた。これは、≪こうもり≫においては、致命的だと言えるのではないでしょうか。

2015年の元旦に、私は、ウィーン国立歌劇場で≪こうもり≫を観てきました。指揮は、ランゲが務めていました。

あの≪こうもり≫は、本当に素晴らしかった。私は、フェイスブックに、興奮しながら次のように投稿しています。

ウィーン国立歌劇場で、幸せな、幸せな、時間を過ごしてきました。今日の演目は≪こうもり≫です。

心ゆくまで≪こうもり≫を堪能してきました‼︎‼︎ その最大の功労者は、ウィーン国立歌劇場管弦楽団です。ニアリーイコールVPOですから、悪いはず無いですよね。

以前、VPOの実演に接した際に、そのあまりの音色の美しさに「オケ全体の上に、魔法の粉を振りかけたようだな」と、感じたのですが、今晩も、音楽の神様は、オケの上に魔法の粉を振りかけてくれました‼︎‼︎

もう、今日は、細かいことは一切書きません。ただ、劇場内にいる間中ずっと「自分は今、世界一幸せな時間を過ごさせて貰っているのだなぁ」と、感じていました。そして、音楽を趣味にできたことに感謝しました。だって、そうじゃなければ、こんな素敵な時間を過ごせた訳ではないのですから。

ウィーン国立歌劇場と、びわ湖ホールでの公演とを比較することは、無理があると言われるかもしれません。しかしながら、私は、そのような区別を付けたくはありません。全ての演奏に対して、フラットな視点を持ちながら接していきたい。

それからすると、この日のびわ湖ホールでの≪こうもり≫には、ウィーン国立歌劇場とは比べ物にならないほどに、陶酔感の乏しいものとなっていました。世界一幸せな時間を過ごさせて貰っている、という感慨からは程遠いものでもあった。その責任の多くは、阪さんが統率していたオーケストラにあったと思えてならなかったのであります。

9月のガラ・コンサートでの≪こうもり≫を聴いての感想として、第2幕冒頭の合唱について、途中でテンポが速まった箇所でスネアドラムが差し込む特徴的な動きは、もっと面白がって強調して欲しかったと思えたものでした。昨日の公演では、その点での不満はなかった。また、9月のガラ・コンサートに対して、第2幕でのオルロフスキー公爵が歌うアリアの途中で見られるティンパニによるクレッシェンドが慎ましやかだったことにも不満を覚えたものでしたが、昨日の公演では、ティンパニによるクレッシェンドがかなり強調されていました。そのクレッシェンドは、度を越していて、ちょっとうるさかったのですが。

かように、9月のガラ・コンサートとは印象の異なる音楽づくりが為されていて、そこのところは買いたい。

その一方で、次のような例も挙げたい。

第1幕の半ばで繰り広げられる、ロザリンデ、アイゼンシュタイン、アデーレによる三重唱。この三重唱の中で、牢屋に8日間拘留されることになったアイゼンシュタインとの別れを嘆き悲しむロザリンデが歌う旋律(それは、序曲の中でオーボエのソロによって奏でられる旋律)に、途中、トランペットがユニゾンで付ける箇所があります。このトランペットを浮き立たせるのは大賛成であります。しかしながら、音量が大き過ぎて、ロザリンデの声が掻き消されていた。ブリュンヒルデのごとき大きな声量で歌っていた森谷さんをして、声が掻き消されていた。

ここでも、ウィーン国立歌劇場での≪こうもり≫体験に触れたい。それは、2012年の年始早々に(すなわち、フロッシュが大活躍したと紹介した、2011年の大晦日のバイエルン国立歌劇場での観劇の数日後)、ウェルザー=メスト指揮による≪こうもり≫での体験。その≪こうもり≫については、当時所属していた日本ヴェルディ協会の会報誌に寄稿し、その中の一部で次のように書きました。

(このときは、ヨーロッパ各地を巡って11のオペラ公演に接しました。そのうちの2つがヴェルディ作品。ヴェルディを観劇してのレポートも含めた、11公演全てについて触れての寄稿でありました。)

第2幕冒頭でのオルロフスキーのアリアにおけるTimpのクレッシェンド、第1幕中盤でのロザリンデ、アイゼンシュタイン、アデーレによる三重唱の中で、ロザリンデとユニゾンで吹かれるTrp、何気ないシーンが実にチャーミングに繰り広げられてゆく。≪こうもり≫を演らせれば最上のオケであることは判りきったことであるが、それが目の前で進行してゆくことに立ち会えているという恍惚感。最高であった。

メスト指揮による≪こうもり≫を観劇してからというもの、先に触れた、オルロフスキー公爵のアリアの中でのティンパニのクレッシェンドと共に、ロザリンデとユニゾンで吹かれるトランペットは、私の中での「要チェックポイント」のようなものとなっており、もっと言えば、「ここで恍惚感を味わいたい」といった箇所になっています。

ウィーン国立歌劇場は、数十年間にわたって毎シーズン、年末年始に数回≪こうもり≫を上演しています。オケのメンバーからすれば、どこをどのようにバランスを採りながら奏で上げれば良いのかということを、熟知していることでしょう。それゆえの、ティンパニのクレッシェンドであり、トランペットのユニゾンだったに違いありません。それからすると、この日にピットに入っていた日本センチュリー響が、そこまでの≪こうもり≫経験を積んでいることは、まず間違いなく有り得ない。であれば、指揮者がシッカリと匙加減をするべき。それが十分だと思えなかったのが、残念でなりませんでした。

なお、その第1幕でのロザリンデ、アイゼンシュタイン、アデーレによる三重唱では、ロザリンデによる嘆き悲しみとともに、牢屋に収監される前に待っているオルロフスキー公爵邸での夜会への期待感に胸を躍らせる軽快な音楽(このメロディもまた、序曲に現れている)とが交錯します。大袈裟な悲しみと、軽快な音楽とが交互に奏でられる。しかも、2節目では、悲しみが悲痛な叫びとなって、「芝居感」満載なものとなる。その悲痛な叫びが、この日の演奏ではかなり強調されていて、滑稽味を増すことに繋がっていました。その点は、大いに結構でありました。しかしながら、軽快な音楽へと移行する箇所の足取りが、スムーズとは思えなかった。ここの箇所には、ウィンナ音楽の精髄が潜んでいると言えましょう。ウィンナ音楽ならではの呼吸感や息遣いやが籠められている。その運びが、たどたどしく思えたのであります。この呼吸感を日本人演奏家が表現するのは、かなりの熟練や、ウィンナ音楽への深い傾倒が必要になってまいりましょう。とは言え、シュトラウスファミリーの音楽を演奏するとなれば、そこのところはクリアして欲しい。残念ながら、この日の阪さんによる演奏は、その域に達していないように思えた。

この点につきましては、ここでの三重唱に限った話ではありません。≪こうもり≫のあちこちに散りばめられているエッセンスだと言えましょう。この日の演奏では、その大半において、呼吸感にちぐはぐさが感じられたり、取ってつけた感のようなものが漂っていたりした。この公演が、私の心をときめかしてくれなかった大きな要因が、ここにあったのだと思えます。

更に言えば、第2幕の終盤に差し掛かったところ、ファルケが「兄弟となれ、姉妹となれ」と歌い始める箇所の後半で、夜会への参加者全員によるアンサンブルが展開され、「ドゥウィドゥ」と甘美な歌を繰り広げるのですが、その箇所での陶酔感が薄かったのには、がっかりさせられました。ここは、≪こうもり≫の聞きどころの一つだと看做しています。途轍もなく大きな陶酔感をもたらしてくれる箇所となっている。演出を務めていた野村萬斎さんも、そのことは十分に承知されていたのでしょう。客席の周壁に向かって特殊な照明を当てて、それを旋回させることによって、陶酔感を掻き立てていました。阪さんもまた、陶酔感を出そうと腐心していたのは伝わってきました。浮遊感を出そうという意図も感じられました。しかしながら、陶酔感というよりは、音楽がもたれてしまった感が強かった。或いは、ここでもやはり、ちぐはぐ感や、取ってつけた感や、うわべを取り繕う感、といったものが漂っていました。非常に残念でありました。

なお、この後に挟まれる、ワルツあるいはポルカの挿入(ワルツの≪春の歌≫や、カルロス・クライバーによって定着したポルカの≪雷鳴と電光≫が選ばれることが多い)が無かったのは、演出家の判断だったのでしょうか、それとも指揮者の判断だったのでしょうか。寂しい思いをしました。ここでワルツかポルカを挟めば、場合によっては、バレエ団も起用する必要も出てきます(独唱陣と合唱陣で踊りをこなすことによって、バレエ団の起用を回避することも考えられはします)。バレエ団に掛かる経費を慮っての省略だったのかもしれません。

縷々書いてきましたが、卓越した歌手たちによる魅力的な歌が随所に織り込まれた公演でありました。「歌」を存分に楽しむことのできた公演だった。しかしながら、≪こうもり≫を楽しめたかと言えば、そうはならなかった。これが、≪こうもり≫ではなくて他の演目であっても、ここに登場した歌手たちによる魅惑的な歌を、ほぼ同様に楽しむことはできたことでしょう。

つまる所は、「歌」を堪能するという、オペラ(またはオペレッタ)に触れる歓びは満たされながらも、≪こうもり≫を楽しみたいという願望は満たされることがなかった。私にとっては、そのような公演でありました。

このことの裏には、日本人が≪こうもり≫を演奏する難しさが横たわっているのかもしれません。しかしながら、そのようなことを乗り越えたところで成し遂げられた、日本人による≪こうもり≫の公演に触れる機会が、いずれ訪れることでしょう。その日を、楽しみにしたい。