山田和樹さん&バーミンガム市響による京都公演(ヘンリー・ウッド編曲による≪展覧会の絵≫ 他)を聴いて

今日は、ロームシアター京都で、山田和樹さん&バーミンガム市響(CBSO)による演奏会を聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●ショスタコーヴィチ ≪祝典序曲≫

●エルガー チェロ協奏曲(独奏:シェク・カネー=メイソン)

●ムソルグスキー ≪展覧会の絵≫(ヘンリー・ウッド編曲)

先週日曜日に西宮で聴いた、このコンビの演奏が期待以上に素晴らしかっただけに、きっと今日も、心ときめく素晴らしい演奏が展開されるであろうと、ワクワクしながら会場に向かったものでした。

さて、本日のプログラムの最大の注目点は、≪展覧会の絵≫ではヘンリー・ウッドによる編曲版が使われるということ。

1869年に生まれたウッドは、イギリスの楽壇における指揮者の草分け的な存在だと言えそう(ドイツで言えば、1830年生まれのハンス・フォン・ビューローや、1843年生まれのハンス・リヒターが示していた存在感と、印象が重なります)で、BBCプロムスの創始者としても知られています。そのような、イギリス楽壇のレジェンドと呼べそうなウッドが編曲した版を採り上げるというところに、イギリスのオケであるCBSOとの来日公演に対する山田さんの「気概」のようなものが見て取れます。

また、CBSOにとって「お国物」となるエルガーは、チェロ協奏曲が採り上げられますが、そこでソリストを務めるのはイギリス生まれの26歳のチェリスト、カネー=メイソン。2018年に執り行われたヘンリー王子とメーガン妃のロイヤル・ウェディングで催された音楽セレモニーに出演したことでも話題になったチェリストだそうです。そんな若き才能が、どのような演奏を繰り広げてくれるのか、こちらもまた楽しみでありました。

更には、オープニングには、先日の西宮公演でも、賑々しくて、かつ、十二分に華やかな演奏で私を楽しませてくれた≪祝典序曲≫が演奏されるというのも、なんとも嬉しいところ。

そんな、楽しみ満載な演奏会でありました。

なお、今回の来日は8つの公演が組まれていますが、本日が終了すると、あとは明日の横浜公演を残すのみとなるようです。

本日も、開演前に山田さんによるプレトークが行われましたので、まずは内容について触れることにしましょう。

まずもって、ウッドが≪展覧会の絵≫を編曲したのは、ラヴェルによるものよりも前だったことが紹介されました。ラヴェルが、ウッドのアイディアをパクったと思われる箇所もある、とのこと。なるほど、昨夜、YouTubeでウッド編曲版を聴いてみたのですが、同じことを感じたものでした。

また、チェリストのカネー=メイソンは、山田さんがゴリ押しして来日公演のソリストとして迎え入れたとのこと。そして、本日の≪祝典序曲≫でのブラス・パートのバンダ演奏は、京都両用(りょうよう)高校の吹奏楽部の団員が担当する旨が紹介されました。

更には、ベルリン・フィルへのデビューコンサートの件に触れ、その直前にCBSOがベルリンでの公演と同じ内容での「壮行演奏会」を開いてくれた、という秘話が披露されました。それほどまでに、このオケとはフレンドリーな関係にあり、それはあたかもおしどり夫婦のようである、とも語っておられました。

最後に、ロームミュージックファンデーション(RMF)の関係の2名をステージに呼んでのトーク。山田さん自身がRMFの奨学生でもあったのですが、今回の日本ツアーでは、ヴァイオリニストを1名、アシスタント指揮者を1名、RMFが支援する若手音楽家が参加しているようです。その中で、今回の日本ツアーは「Joy(喜び)」がテーマだと紹介されたのが印象的でありました。先日の西宮公演は、まさに「音楽する喜び」に満ち溢れたものであっただけに、大いに納得させられたものでした。

それでは、本日の演奏をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致しましょう。

まずは、前半の2曲から。

≪祝典序曲≫は、西宮での演奏ほどには鮮烈なものになっていなかったように思えました。主部に入ってからのクラリネットによるテーマも、勢い良く奏で上げる、といったふうではなかった。全体的に、セーブした演奏ぶりだったように思えたものでした。

西宮公演は、今回の日本ツアーで2つ目の演奏会だったということで、気合の入れ方も並外れたものがあったのかもしれません。西宮で唖然とさせられたオケのパワーという点でも、セーブされていたように思えた。

とは言いましても、バンダが鳴り響く直前での、弦楽器が束になって押し寄せてくるような圧力は、見事なものでありました。

そして、全体を通して、華やかにして嬉々とした音楽が鳴り響いていたのは、西宮の時と同様。そのうえで、自制心を働かせていた、端正な演奏だったと言えましょうか。

なお、バンダについては、西宮よりも効果的だったように思えました。西宮公演では、バンダは1階客席の比較的前方に並んだのですが、本日は、2階以上のサイドの席に並んでいました。そのために、会場を包み込むようにしてバンダの音が響き渡ったということが、その要因だったと思えます。

続くエルガーのチェロ協奏曲は、カネー=メイソンによる独奏が瞑想的だったこともあり、ジックリと聞かせてくれる演奏となっていました。そのような独奏に対して、山田さんは、献身的に応えていたと言えましょう。音楽が示す息遣いが、誠に自然で、かつ、豊かでもあった。

そのような山田さんのバックアップのもと、カネー=メイソンは、繊細にして自在感溢れる演奏を展開してくれていました。力で押し切るようなことは皆無で、ノーブルな演奏ぶりでもあった。更には、第2楽章での機敏な反応も、見事でありました。

ソリストも、指揮者も、感受性の豊かさが前面に押し出されていた演奏だったとも言いたい。そのうえで、誠実な演奏ぶりでもあった。

とは言うものの、全体的に、やや大人しい演奏だった、という印象を持ったものでした。

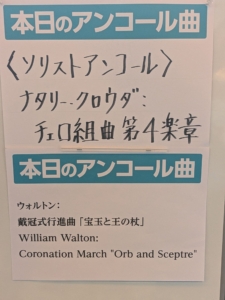

ソリストアンコールは、ナタリー・クロウダという作曲家によるチェロ組曲の第4楽章が演奏されました。無伴奏チェロによる作品。こちらでも、敏捷性が高く、かつ、豊かな息遣いを持った音楽を奏で上げてくれていました。

それでは、ここからはメインの≪展覧会の絵≫について。

いやはや、実に面白かった。そして、編曲の意図をシッカリと汲んだ、見事な演奏だったと言いたい。

ウッドの編曲、至る所に印象的なアイディアが織り込まれていて、その面白さを山田さんが率直に表現してくれていました。

例えば、冒頭の「プロムナード」では、スラーやスタカートといったアーティキュレーションが細かに、かつ、大胆に指示されているようなのですが、その差異を明瞭に示してくれていました。その演奏ぶりからは、山田さん自身も大いに楽しんでいることが伝わってきた。もっと言えば、面白がっていたようにも感じられた。確信を抱きながら、楽譜に記された音楽を描き分けていた、といったふうでもあった。それ故に、かなり奇抜に思える表情をした音楽が、説得力を持って鳴り響いていた。その明快さに、まずは感心させられました。似たようなアーティキュレーションが、それ以降のナンバーでも施されていて、その都度、同様の感慨を抱いたものでした。

また、「ビドロ」での重々しさなどは、ラヴェル版以上でありました。車を引く牛が首から下げている鈴が打ち鳴らされ、音量が増すとそれがカウベルに持ち替えられて鳴らされるアイディアなども、身の毛がよだつような非情さが感じられたものでした。

「古城」では、ユーホニウムがバンダで主旋律を吹いていましたが、こちらでは荒涼とした空気が漂うこととなっていた。

「殻を付けた雛の踊り」や、「リモージュ」といった軽妙な味わいを持つナンバーでは、実に軽やかな音楽が鳴り響いていました。こういったナンバーでは、弦楽器と木管楽器の掛け合いが精妙でもあり、CBSOの合奏力の高さが浮き彫りになっていたのが印象的でもありました。

また、原曲と大きな差があったのは、「ババヤーガ」から「キエフの大門」への移行部でありましょう。舞台裏から鐘が小さな音量からやがて大音量で鳴り響く、といった形で打ち鳴らされてゆくのですが、その様は、あたかもテムズ川沿いのウェストミンスター寺院から聞こえてくるようだった。更には、「キエフの大門」の真ん中辺りで、教会から賛美歌が聞こえてくる場面は、パイプオルガンによって演奏された。そこでは、なんとも敬虔な雰囲気が立ち込めてきました。

そんなこんなのうえで、最後には壮大なクライマックスが築かれた。

前半では、本日の聴衆は熱狂的に沸くようなことはなかったのですが、さすがに≪展覧会の絵≫の後は大いに沸いていました。

アンコールはウォルトンの≪戴冠式行進曲≫。威風堂々としていて、かつ、ノーブルな演奏が展開されていました。オケは力づくなところは皆無でありつつも、実に壮麗な音楽が鳴り響いてもいた。それはまさに、ノビルメンテな音楽になっていたと言いたい。

終演後は、オケのメンバーが舞台から下がっても、会場の拍手は鳴り止まず。山田さんが再登場し、更には、舞台袖に溜まっていたのであろう団員を手で招いてステージに呼び、一緒になって聴衆からの拍手を受けていました。そんな、昂揚感に包まれた演奏会でありました。