ダニエル・オッテンザマーを迎えての大阪フィル住友生命いずみホール特別演奏会と、大阪城散策

昨日(7/3)は、大阪フィルの住友生命いずみホール特別演奏会を聴いてきました。指揮者を置かずに、コンサートマスターの崔文洙(ちぇ むんす)さんがリードをする、という形での演奏会。演目は下記の3曲でありました。

●モーツァルト ≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲

●モーツァルト 協奏交響曲K.364(ヴァイオリン独奏:崔文洙さん、クラリネット独奏:ダニエル・オッテンザマー)

●ベートーヴェン 三重協奏曲(クラリネット独奏:ダニエル・オッテンザマー、チェロ独奏:コンツ、ピアノ独奏:トラクスラー)

住友生命いずみホールは、大阪城のすぐ近く。ということで、演奏会前に大阪城の周りを散策してきました。

七夕の短冊が飾られていたのが、この時期ならではだなぁ、と感じ入ったものでした。大阪城と七夕の笹飾りの取り合せ、良いものですよね。

大阪城を後にする直前には、夕陽がお堀に写り込んでいて、とても綺麗で見入ってしまいました。撮影した写真には、天守閣のてっぺんも僅かに写っています。

さて、この日の演奏会は、2024年度から大阪フィルのアーティスト・イン・レジデンスを務めている、ウィーン・フィルの首席クラリネット奏者でありますダニエル・オッテンザマーを加えてのもの。なんとも豪華で、興味深い演奏会であります。なお、ダニエルの弟は、ベルリン・フィルの首席クラリネット奏者を務めていて、つい最近指揮者に転向したアンドレアス・オッテンザマー。

演目が、モーツァルトとベートーヴェンばかり、というのも、この手の演奏会にはうってつけだと言えましょう。しかも、協奏交響曲や、三重協奏曲といった、複数の独奏者が共演する作品をプログラミングしているところが、華やかさを増してくれていて、かつ、豪華さを引き立ててくれています。

そのような中でも、一番の注目はダニエル・オッテンザマーでありました。2022年の5月に井上道義&大阪フィルとの共演でコープランドのクラリネット協奏曲を演奏しており、そこでの演奏の素晴らしさに聴き惚れたものでした。

そこでの演奏はと言いますと、低音から高音まで、更には、どの音域においての弱音にしても強音にしても、音にムラが全くなかった。音が、惚れ惚れするほどに滑らかに連なっていたのであります。そのうえで、曲想に応じて、誠に歯切れよく音が紡ぎ上げられていった。その自在感に唖然としたのでした。

この日もきっと、魅惑的なクラリネット演奏を繰り広げてくれるのであろう。そんな思いを胸に、心弾ませながら会場に向かったものでした。

なお、チケットを購入した時点では、モーツァルトの協奏交響曲は、てっきりK.297bの管楽器による作品だと思っていました。ところが、その後にチラシを見直すとK.364となっている。「はて?」と訝しんでいたところ、会場内に入ってプログラム冊子で確認しますと、K.364のヴィオラパートをオッテンザマーがクラリネットで吹くとのこと。このような小賢しいことをして欲しくないところではありますが、はたしてどうなるのだろうかという好奇心も込み上げてきました。

更には、開演前には気が付いていなかったのですが、メインのベートーヴェンの三重協奏曲の独奏ヴァイオリンパートも、オッテンザマーが吹くことに。ということで、完全にオッテンザマーのための演奏会、という形で進んでいったのであります。

それでは、この日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致しましょう。

まずは、前半のモーツァルトの2曲から。

前プロの≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲は、演奏会の開幕に当たって、場を温めるために置かれたのであって、それ以上でも以下でもなかった、といったところでしょうか。指揮者がいなかった分、音楽が走り気味になったり、幾つかのパートが時おり前のめりに突っ込んだり、或いは、弦楽器のパッセージの線が揃っていなかったり、といった瑕疵が散見されたのも、興覚めでありました。

なるほど、指揮者がいない分、各奏者の自発性に任されるウェートが大きくなり、ファゴットなどを筆頭に、そのような面白みを感じさせてくれることも時にありました。とは言うものの、そのような積極性が前面に押し出されていないように感じられたのも、残念でありました。

続く協奏交響曲は、やはり、ヴィオラをクラリネットで吹き替えていたのが、違和感ありありでした。

ヴィオラパートをクラリネットで吹くということには、やはり無理がありましょう。もともと、クラリネットは跳躍を得意としていますが、この作品に随所で施されて跳躍の音型はヴィオラのためのもので、クラリネットが吹くには、あまり相応しくない箇所が多かった。それを無理して吹かなければならないため、オッテンザマーは、従来使っているリードと比べると薄いリードを使用していたのではないでしょうか。音のふくよかさが減退していたように思えてなりませんでした。

その代わりに、力づくて、デリカシーに乏しい吹き方をすることが多かった。なるほど、第2楽章をはじめとして、弱音では繊細な美しさを湛えていた箇所も多くありましたが、雑さのほうが目立った。本人は、かなり楽しそうに吹いていたのですが。

一方の崔さんによるヴァイオリン独奏は、なかなかに端正なものだったように思えました。とは言うものの、相棒が正規のヴィオラではなく「キワモノ」と言えそうなクラリネット独奏であったため、そちらにばかり気が取られて、崔さんの演奏になかなか注意が向かなかった、というのが現状でありました。崔さん、随分と損な役回りだったように思えます。

さて、ここからはメインのベートーヴェンの三重協奏曲についてであります。驚いたことに、ベートーヴェンの三重協奏曲でも、ヴァイオリンパートをオッテンザマーがクラリネットで吹くことに。ヴァイオリンソロを担当できる崔さんがステージ上にいるというのに。

崔さんが、コンマス席に座っていて、しかも、隣の奏者と譜面台を共にしていた。この時点で「はて?」となったのですが、ソリスト3人が登場した中にオッテンザマーも入っていて、今回の企画内容がやっと理解できました。それと同時に、いやぁ〜な胸騒ぎがしたものでした。

その危惧は、現実のものとなりました。モーツァルトのK.364でのソロ以上に、オッテンザマーが奏でる音楽にうんざりしたのであります。

ヴィオラパートと比べると、ヴァイオリンパートは奏でる音が高くなります。そのことによって、随所で絶叫が聞こえてくることに。それはもう、けたたましいばかり、といったところ。そのような音が、あちらこちらで聞こえてきた。そのたびに、耳を塞ぎたくなるばかりでありました。

ウィーン・フィルの首席クラリネット奏者の名が泣いてしまいます。そう言えば、シュミードルがバーンスタインとライヴ録音したモーツァルトのクラリネット協奏曲も、同じようなものでした。あの演奏は、これまでも何度か聴くことを試みているのですが、未だに最後まで聴き通したことがありません。この日のオッテンザマーによる三重協奏曲も、聴くに堪えずに途中で退場したいほどだった、というのが正直なところ。

しかも、音を押すことがしばしば。それは、モーツァルトでの演奏でも見受けられたのですが、そのことによって、音楽が押し付けがましくなる。とてもウザくもあった。そして、音楽がだらしない様相を呈することになってゆく。

三重協奏曲でのヴァイオリンパートは(そして、前半のヴィオラパートも)、クラリネットで吹く音楽としては、柄が大きいのでありましょう。それ故に、ついつい力んでしまう。絶叫したり、音を押したり、といったことも、そのためなのだろうと思えてなりません。

しかも、ヴァイオリンで弾くには手頃なパッセージであっても、クラリネットで吹くとなるとサーカス的な芸当になってしまう箇所もしばしば。そのような箇所では、ついつい力んでしまったり、おざなりに吹き飛ばしたり、といった傾向が強くなる。結果として、「非音楽的」に響くこととなる。そのたびに、耳を覆いたくなる。そのようなことの繰り返しでありました。

ベートーヴェンでも、最も様になっていたのは第2楽章でありました。ここでは、絶叫するようなことはなく、繊細にして透き通った音楽が鳴り響いていた。第1楽章や、第3楽章でも、似たような箇所がところどころにありはしました。そのような箇所では、流石はウィーン・フィルの奏者だと思わせてくれるのですが、それ以外でのマイナスポイントの方が遥かに大きく、挽回し切れない、といったところだったのであります。

なお、第2楽章には、オケパートのクラリネットにも「美味しい」ソロがあるのですが、そちらのソロは、音を押すようなことがなく、まっすぐな吹き方で、とても好ましかった。音色も美しかった。この日のオッテンザマーよりも、よっぽど「真っ当な」クラリネットだったと思えてしまいました。

ダニエル・オッテンザマーの株、私の中では大暴落であります。聴きに来なければ良かったと、後悔しきり。しかしながら、かなり後ろ向きな言い方になってしまいますが。オッテンザマーも、このような「ぶざまな」演奏(私には、ぶざまとしか思えなかった)をするのだということが解ったことは、収穫だったと言えのかもしれません。

今秋には、大フィルの定期演奏会にニールセンのクラリネット協奏曲で共演し、そのチケットも既に入手済み。秋には、汚名返上して欲しいものです。

そのように、オッテンザマーには幻滅することが多かったのですが、チェロのコンツと、ピアノのトラクスラーは、共に素晴らしかった。最後まで席に座っておれたのも、この2人のお蔭であります。

コンツは、ウィーン・フィルに在籍し、2010年からベルリン・フィルに所属するというチェリスト。トラクスラーは、ウィーン・フィルの演奏に定期的に参加し、2022年からはウィーン国立音楽大学の教授を務めているというピアニスト。ということで、両者ともに、ウィーンを根っこにしている演奏家のようです。

そのようなことがダイレクトに理解できるほどに、音色が柔らかくて、格調の高い演奏を繰り広げてくれていた。とりわけ、第2楽章はチェロが主役と言えそうなのですが、実にノーブルな音楽を奏で上げていて、ウットリとさせてくれたものでした。

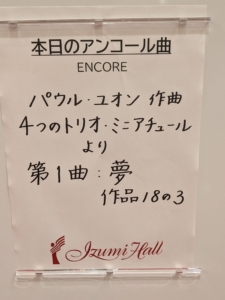

クラリネットに、チェロ、ピアノと揃っていますので、アンコールはこの編成のオリジナル作品でありますベートーヴェンの≪街の歌≫の中から、どこかの楽章を演ってくれないかな、と望んでいた(最後まで聴き通すことができたのは、このアンコールを待ち望んでいたからでもありました)のですが、パウル・ユオンという作曲家による作品が演奏されました。崔さんも加えての、4人による演奏。

ここでも、コンツとトラクスラーの柔らかくて甘美な演奏ぶりと、崔さんの端正な演奏ぶりが素敵であり、なおかつ、オッテンザマーもあまり奇を衒ったところのない清澄な演奏ぶりを見せてくれていて、安心して美しい音楽世界に浸ることができました。

本日の演奏会、クラリネットという楽器の幅を広げる試みだった、という側面もあったのでしょう。例えば、ランパルが編曲したハチャトゥリアンのヴァイオリン協奏曲のフルート版などは、フルートにおける好例の一つだと言えそう。しかしながら、この日のオッテンザマーによる試みは、私にとってはサーカス的であり、非音楽的な風呂敷をやみくもに広げていっただけ、といった印象を強くしたものでした。このような音楽は、私の心には何も響きません。

音楽と言うよりも、スポーツ的な色合いが強かったようにも思えた。

(2000年代の前半にヴェルビエ音楽祭に登場したラン・ランの演奏をテレビで観た際にも、同様の印象を抱いたものでした。)

ダニエル・オッテンザマーに大いなる期待を寄せていただけに、こんなにも期待が満たされない演奏会も珍しいと言わざるを得ません。