尾高忠明さん&大阪フィルによる西宮公演(オール・シベリウス・プロ)を聴いて

本日は、尾高忠明さん&大阪フィルの西宮公演を聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●シベリウス ≪フィンランディア≫

● 〃 ≪ペレアスとメリザンド≫組曲(全8曲)

● 〃 交響曲第2番

ご覧の通りのオール・シベリウス・プロ。

尾高さんは、BBCウェールズ響のシェフを務めていた(現在は、桂冠指揮者)ように、イギリスを重要な活動拠点の一つとされています。そんなイギリスには、コリンズ、バルビローリ、サージェント、コリン・デイヴィスなどといった、シベリウスに深い愛情を注いできた指揮者の系譜がある。その影響を受けておられるからなのかもしれませんが、シベリウスを得意とされている尾高さんが、本日はこのようなプログラムを指揮される。なお、≪ペレアスとメリザンド≫組曲は、全8曲を演奏するのだろうか、それとも抜粋版とするのだろうかと思案していたのですが、全8曲を演奏してくれました。有難い。

ところで、3年前の2022年11月には、ここ西宮で大阪フィルとシベリウスの交響曲第1番を指揮された尾高さん(その時のメインは、ブラームスの交響曲第1番でありました)。そこでは、気魄が籠っていて逞しくて、恰幅が良くて気宇の大きな演奏が展開されていました。その演奏からは、尾高さんの、シベリウスへの熱くて深い愛情が感じられもした。

更には、先日のベートーヴェンの交響曲第4番と≪英雄≫でも、真摯にして充実度の高い演奏を繰り広げ、私を魅了した尾高さん&大阪フィルのコンビ。本日のシベリウスでは、どのような演奏を聞かせてくれるのか、とても楽しみでありました。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致します。

ホール前の花壇の、その奥で綺麗に紅葉していた木々は、随分と葉っぱを落としていました。

もう、晩秋なのですね。

まずは、前半の2曲から。

まずもって、≪フィンランディア≫が素晴らしかった。雄渾の演奏だったと言いたい。

弦楽器のプルトの数は8-7-6-5-4。そのこともあり、実に重厚な音がしていました。冒頭の金管楽器によるくだりが一段落した後の弦楽器が奏でる場面などは、実に分厚くて、圧力の強い音がしていた。

しかも、ただ響きが重厚だっただけでなく、主部に入ってからなどは、推進力に満ちていて、逞しい音楽が鳴り響いていた。

更には、真ん中を少し過ぎた辺りでの、木管楽器によって静かなコラールが奏で上げられる場面では、まさに「聖なる音楽」と表現したくなる音楽が鳴り響いていた。

そんなこんなも含めて、終始、芯のシッカリとした音楽が奏で上げられていた。そして、息遣いの豊かな音楽が奏で上げられていたのであります。

更には、シンバルを強調するなどして、輝かしくて、かつ、タップリとした昂揚感を築き上げてもいた。

それはもう、震撼ものの≪フィンランディア≫だったと言いたい。

続く≪ペレアスとメリザンド≫は、プルトを3-2-2-2-1.5に刈り込んでの演奏。そのこともあって、静謐にして、神秘的で、内省的な音楽が鳴り響いていました。しっとりとした抒情性が備わってもいた。しかも、第3曲bや第7曲目などのように、明るさを伴っているナンバーでは、明朗な音楽が奏で上げられていた。また、第4曲の「3人の盲目の姉妹」では、2本のクラリネットによるソリが、とてもまろやかな音を聞かせてくれていました。

滅多に実演で採り上げられる機会のない≪ペレアスとメリザンド≫ではありますが、この作品を等身大の姿で味わうことのできた演奏だった。そんなふうに言いたくなりました。

中身の濃い前半でありました。それだけに、メインの交響曲第2番が、いよいよ楽しみになったものでした。きっと、≪フィンランディア≫での演奏ぶりの延長線上に位置するような演奏になるのではないだろうか。そんなふうに想像しながら、休憩時間を過ごしたのでした。

その、メインの交響曲第2番は、期待していた以上の演奏となりました。

≪フィンランディア≫と同様に雄渾の演奏が繰り広げられていた。しかも、息遣いが実に豊か。音楽が生き物のように息づいていた。自在に収縮させながら進められていて、ダイナミクスの幅が実に広かったのですが、その様は、作品が要求している通りのものだったと言いたい。それ故に、生命力豊かな音楽となっていた。

プルトの数は≪フィンランディア≫でのものに戻されて、8-7-6-5-4となっていました。そのこともあって、重厚な響きがしていた。とは言え、暑苦しい、といったことは一切なかった。なるほど、頗る熱量の高い音楽になっていたのですが、そのことが音楽の充実感に繋がっていたのだと言いたい。そして、分厚い響きでありつつも、音が混濁したり、流れが淀んだりするようなことはなかった。と言うよりも、とても艷やかな音がしていました。響きやアンサンブルの精度やも含めて、磨き上げの見事な演奏ぶりでもあった。

そのような音楽づくりを基調にして、充実の演奏が展開されていったのであります。音楽が随所でうねってもいた。そのことがまた、熱量の高さに結び付くこととなっていた。更には、とても輝かしくもあった。

その一方で、第2楽章では哀感の強い音楽が鳴り響いていました。第3楽章での躍動感の表出も、実に鮮やかだった。音の粒が立っていて、アンサンブルは精緻だった。そして、最終楽章では、雄大で、かつ、燦然たる音楽が鳴り響いていた。

そのような中でも、とりわけ、第2楽章での演奏に強く心打たれました。この楽章は、基本的には緩徐楽章ではありますが、とても変転の激しい音楽になっています。ゆったりとしたテンポの中で、オケ全体が強奏して壮烈な音楽を鳴り響かせたり、テンポをグングンと上げていきながら扇情的な音楽世界を築いていったり、という音楽になっている。そんな第2楽章を、尾高さんは、実に丹念に、かつ、鮮烈に奏で上げていったのであります。それはもう、めくるめくような音楽になっていた。しかも、そこには誇張が全く見当たらなかった。作品が要求している姿を、ありのままに描き上げていった。そんな音楽になっていました。

そんなこんなによって、尾高さんならではの誠実で真摯な態度を貫きながら、彫琢が深くて、情熱的で、充実度の高い音楽が奏で上げられていった。堅実で堅固な演奏でありつつも、音楽が硬直するようなことは皆無で、流れが自然で、身のこなしがしなやかな音楽が鳴り響いていた。

そのような尾高さんに対して、大阪フィルが実に献身的に応えていたのがまた、なんとも素晴らしかった。当たり前と言えば当たり前なのでしょうが、持てる限りの力と技を注ぎ込んでいきながら、渾身の演奏ぶりで応えていたとも言いたい。尾高さんとともに、同じ音楽世界の中で力強く呼吸していたとも言えましょう。そう、指揮者との一体感が頗る高かったのであります。もっと言えば、指揮者への共感が頗る高かった。そして、必死になって指揮に食らいついていっていた。このようなことは、オーケストラ演奏の中でも、なかなか実現されないのではないだろうか、と思えるほどでありました。

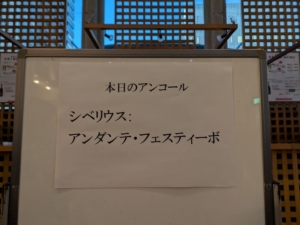

アンコールは、シベリウスの≪アンダンテ・フェスティーヴォ≫。オール・シベリウスが守られた格好になります。

アンコール前に、尾高さんがマイクを使わずにコメントされていましたが、今回のオール・シベリウス・プロは、尾高さんが発案されたものだとのこと。そのプログラムを振り終えて、とても疲れたと仰っていました。プログラムの内容のみならず、その演奏ぶりが実に精力的なものでありましたので、さぞやお疲れであったことでしょう。

とは言うものの、アンコールでも、全く手を抜くようなことはありませんでした。尾高さんの性分から察するに、それは当然のことなのでしょうが。

この作品の大半は弦楽器のみで演奏され、最後の最後にティンパニが入ってきます。管楽器は、一切使われない。そして、ゆっくりとしたテンポの中で、重厚な音楽が鳴り響いてゆく。

そのような作品を、交響曲第2番での演奏と同様に、弦楽器群の分厚い響きを前面に押し出しながら、ジックリと演奏していました。そして、ここでも、タップリとした呼吸感を備えた音楽が奏で上げられていったのでした。

半月ほど前に聴いたベートーヴェンに続いて、強い感銘を受けた、本日のシベリウス。尾高さんの気力の充実ぶりが窺えます。演奏に対する責任感の強さが、そこここに滲み出ているとも言いたい。そんな尾高さんに応える大阪フィルの充実ぶりも、目を瞠るものがあります。

尾高さんと大阪フィルの、その成熟度の高いコンビぶりには感嘆を禁じ得ません。