広上さん&京響の演奏会を聴いて

【注記】

書き上げるのに時間が掛かり、投稿が演奏会の翌日になりました。

書き始めたのは、演奏会当日のこと。文中の「本日」とは、演奏会当日を指します。

【本文】

本日は、広上淳一さん&京響のコンサートを聴いてきました。

広上さんは、2008年4月から京響のシェフを14シーズンにわたって務めてこられましたが、今季で退任。今日と明日開催される第665回定期演奏会が、常任指揮者として京響を振る最後のステージとなります。

なお、当初は、マーラーの交響曲第3番の1曲プロだったのですが、新型コロナ感染症の影響で京都少年合唱団の出演ができなくなり、以下のようなプログラムに変更になりました。

尾高惇忠 女声合唱曲集≪春の岬に来て≫から「甃のうへ」「子守歌」 合唱:京響コーラス

マーラー ≪リュッケルトの詩による5つの歌曲≫ メゾ・ソプラノ:藤村実穂子さん

マーラー 交響曲第1番 ≪巨人≫

広上さん&京響がどのような演奏を繰り広げてくれるかもさることながら、久しぶりに藤村さんの歌を聴くことができることを楽しみにしながら、会場へと向かったものでした。藤村さんは、日本人ソリスト(器楽奏者や歌手)としましては、ピアニストの内田光子さん、ヴァイオリニストの五嶋みどりさんと共に、現在のワールドワイドでの音楽界における、それぞれの分野での第一人者の一人であると目していますので。

そして、実際に聴いてみて、私にとっての本日の演奏会の白眉となりましたのが、藤村さんによる≪リュッケルト≫でありました。

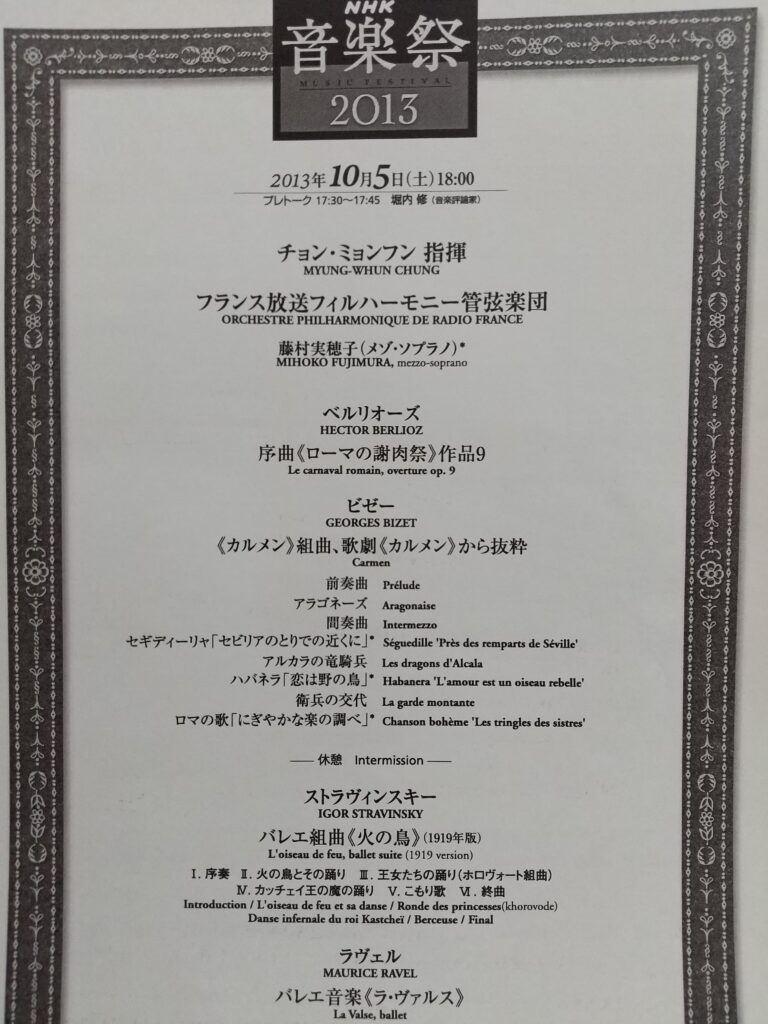

藤村さんの実演に接するのは、2013年のNHK音楽祭で、チョン・ミョンフン&フランス放送フィルと共演した≪カルメン≫抜粋以来でありましょう。その時には、アンコールでサン=サーンスの≪サムソンとダリラ≫のアリアも歌われた。

藤村さんと言えば、ドイツ音楽のスペシャリストというイメージが強いと言えましょうが、この時のフランス物も絶品でありました。とりわけ、ダリラでの妖艶とした雰囲気に包まれた歌唱には、恍惚としながら聴き入ったものでした。

もっとも、私が藤村さんの歌に初めて接して度肝を抜かれたのは、2001年12月に新国立劇場で上演されたヴェルディの≪ドン・カルロ≫でのエボリ公女を聴いてのこと。すなわち、ドイツ音楽ではなく、まずはイタリアオペラで、藤村さんの素晴らしさを実体験したのでありました。藤村さんによるドイツ物を聴いているのは、2011年7月にアルミンク&新日本フィルが演奏会形式で採り上げた≪トリスタンとイゾルデ≫において、ブランゲーネを歌ったときのみ。

ということで、藤村さんによるドイツ物を聴くのは本日が2回目ということになります。

本日の≪リュッケルト≫を聴いて抱いたこと、それは、世界中のコンサートホールを渡り歩いたとしても、今現在、こんなにも素晴らしい≪リュッケルト≫を体験するということは、そうそう無いのではなかろうか、ということ。このような素晴らしい演奏に、我が家から1時間ほどの移動で巡り会えたということに、深い感慨を覚えたものでした。いやはや、藤村さん、身震いするほどに素晴らしかった。

藤村さんの歌の素晴らしさ、それは、コントロールの巧みさと、深々とした歌いぶりにあると、私は考えています。

コントロールの巧みさというのは、音程の確かさや、ディナーミクの付け方の巧みさや、音価に対する配慮や、ときにレガートに、ときにマルッカートにといった、その場その場で要求されている音に対しての処理の見事さや、といった、声のコントロールに関する事柄を始めとして、作品の構造に対する的確な配慮やといった、およそ、音楽すること、とりわけ、歌を歌うことに対して「コントロール」すべきことが一部の隙もないほどに見事である、ということを念頭に置きながらの表現であります。そう、本日の歌では、これらのことが惚れ惚れするほどに見事に為されていて、聴いている間、溜息の連続だったのでありました。

そして、深々とした歌いぶりというのは、声の質の深さ、それは歌に陰影を与えることに繋がるのですが、を始めとして、情感の濃やかさや深さや、といったことを指しての表現であります。この「深々とした歌いぶり」によって、表現力の幅広さや、描き出す音楽世界の奥深さや、といったものが生まれてくる。そんなふうに考えています。

これら、技術的な確かさと、表現の幅の広さとの相乗効果によって、本日の≪リュッケルト≫は極上の音楽となっていた。そんなふうに思わずにおれませんでした。

しかも、藤村さんの声の、なんと美しかったこと。基本的は、ふくよかさが感じられ、暖かみがあり、かつ、深々とした声質でありつつも、清冽であり、凛とした美しさを持った声であり、歌いぶりであった。声の伸びも素晴らしい。そう、弱音であっても、ピーンと張りつめた声がホールの隅々にまで響き渡ってゆく。歌が示してくれている佇まいもまた、実に美しいものであった。

更に言えば、大きな拡がり感を備えていながら、音楽が無節操に拡散されるようなことは微塵もなく、内側へと凝縮させようという「意志」を感じさせてくれる歌いぶりであった。そのために、厳粛さが感じられる歌となってもいた。何と言いましょうか、背筋のピーンと伸びた歌であったとも思える。決して堅苦しい歌いぶりだった訳ではないのですが、規律の正しさのようなものが感じられる歌であった。この「規律の正しさ」ということは、本日の≪リュッケルト≫に限らず、藤村さんの歌の大きな特徴でもあるように思えます。

縷々書いてきましたが、とにもかくにも、何もかもが素晴らしい歌でありました。

ちょっと残念だったのが、第4曲目に置かれた「真夜中に」の後半部分、そこで鳴らされている金管楽器群がうるさ過ぎたこと。せっかくの藤村さんの歌が、殆どかき消されていました。いくら、声量の豊かな藤村さんといえども、あそこまでオケの音が大きければ、それを飛び越えて客席にまで声を届けるのは難しかったのでありましょう。指揮者の音量バランスに対する配慮に不足があった、と思わずにおれません。

≪リュッケルト≫について、長々と書いてしまいました。残りの2曲については、駆け足で触れていきたいと思います。

まずは、冒頭に置かれた≪春の岬に来て≫について。

この作品を作曲した尾高惇忠(1944-2021)は、広上さんの「音楽の師」のようです。本日の演奏会のプログラム冊子に、広上さんは「尾高惇忠にピアノと作曲を師事、音楽、音楽をすることを学ぶ」と書かれていました。

京響のシェフとしての最後の定期演奏会で、自らの師匠の作品を採り上げる。しかも、この合唱曲集のオーケストラ伴奏版は、広上さんの求めによって編まれたものだという。広上さんの、師匠に対する、そして、この合唱曲集に対する思いれの深さが感じられる選曲であります。

その演奏はと言いますと、清らかな音楽世界が広がっていて、かつ、人懐っこくて、表情豊かなものでありました。音楽の膨らませ方や、アゴーギクの掛け方や、といったものが、微に入り細を穿ったものとなっていた。ここにもまた、この作品への広上さんの思いれの深さを強く感じたものでした。

最後に、≪巨人≫について。

広上さんの演奏の特徴、それは、奏で上げられる音楽が徹頭徹尾「陽」の性格を持っている、ということが挙げられようかと思います。そう、とても陽気な音楽になる。それはそれで、大いなる美質であると言えましょう。人柄も、とても朗らかなのでありましょう。

そして、表情づけが頗る細やか。それは、尾高作品からも感じられたこと。とても多感な感受性の持ち主なのでありましょう。その、自らが感じ取った「音楽」を、しなやかな身振り(バトンの動きを指しています)で、オケに伝達させるテクニックに優れてもいる。そう、とても表情豊かな「振り方」をされるのであります。

しかし、しかしであります、それが、見ていて「うるさく」感じられる。私の目には、そのように映ってならなかった。

第2楽章からは、目を瞑って聴くようにしました。視覚的な要素によって幻惑されることを排除するために。そうすると、広上さんが作り上げる音楽が「断片的」に思えてきた。音楽が、局面ごとにブツ切れになっているように聞こえてきた。流れが悪い。何と言いましょうか、場当たり的な音楽であるように思えてしまった。

最後の音が奏で上げられるとすぐに、席を立ってホールを後にしました。