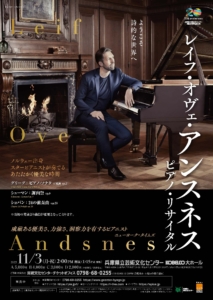

アンスネスによるピアノリサイタル(グリーグ、シューマン、ショパンの諸作を弾く)の西宮公演を聴いて

今日は、兵庫県立芸術文化センターで、アンスネスのピアノリサイタルを聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●グリーグ ピアノソナタ

●シューマン ≪謝肉祭≫

●ショパン ≪24の前奏曲≫

アンスネスによるリサイタルを聴くのは、一昨年の10月以来で2回目になります。前回は、シューベルトにドヴォルザーク、ベートーヴェン、ブラームスの作品を並べたプログラムでありました。

今回の公演は、当初はベートーヴェンのピアノソナタ第32番を含んだ上で、リストの作品を前プロに据えてシューマンの≪謝肉祭≫で締める、というプログラムが発表されていたのですが、3ヶ月前に曲目の一部変更が為されて、ご覧のような内容になったのであります。

ベートーヴェンのピアノソナタ第32番が演奏されなくなったのは、残念でなりません。ピアノ独奏曲における最高峰の作品の一つだと称したくなるこの作品を、アンスネスはどのように弾いてくれたのだろうか。それに加えて、10日ほど前に内田光子さんによる同曲の実演に触れたばかりであり、その比較は実に興味深いものになったであろうに、という思いが、ごく自然に込み上げてきます。

その一方で、ノルウェー生まれのアンスネスによるグリーグのピアノ独奏曲を聴くことができるというのは、なんとも嬉しい限り。また、アンスネスは、繊細でいて情熱的であり、そのうえで、明暗のコントラストを明瞭に付けていく音楽づくりに特徴があるピアニストだと看做しています。そのようなアンスネスが弾くショパンの≪24の前奏曲≫も、きっと魅力的な演奏になるのではないだろうかと、思いを巡らせたものでした。

また、シューマンの≪謝肉祭≫では、アンスネスの情熱的で剛毅でもある性質が、色濃く反映されるのではないだろうか。

そんな、多彩な魅力を味わうことのできるピアノリサイタルになることを期待しながら、会場に向かったものでした。

なお、アンスネスは、今回のプログラム変更について、次のようなメッセージを寄せています。

「音楽的な観点から熟考し、現在の私自身をよりよく表現できる内容のプログラムに変更しました。」

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

ホール前は、かなりの強風が吹いていて、花壇の草花が右に大きく傾いていました。

また、紅葉が、1週間ちょっと前に来た時よりも進んでいるようです。

なんとも素晴らしいリサイタルでありました。総論を申しますと、本日の3曲で(更には、アンコールを含めて)アンスネスの美質を味わい尽くした、といった思いでいます。清冽でいて、十二分に情熱的でもあるピアノ演奏だった。そんなふうに言いたい。

それでは、個々の作品について触れていきたいと思います。

前プロのグリーグのソナタは、22歳のときに書き上げた作品。Op.7という作品番号が付けられています。

そんな、若書きの作品だということもあって、若々しくて活力に満ちていて、情熱的な作品となっているのでありますが、アンスネスは、そのような性格を率直に描き上げていたと言いたい。しかも、どこにも誇張が感じられない。とても真摯であり、心からの共感に基づいた演奏だったとも感じられたものでした。

そのような中で、第3楽章は「メヌエット風」と書かれているのですが、そもそもがメヌエット的な性格の薄い音楽だと言えそう。そのような音楽を、アンスネスは、いよいよメヌエットから遠ざけて演奏していたように思えた。それはもう、実に厳粛な音楽になっていたのであります。しかも、トリオ部では、ガラっと雰囲気が変わり、まるで子守唄のような優しさに溢れた音楽を紡ぎ上げていた。この楽章の特異性を見事に表現し尽くしていた演奏でありました。

中プロのシューマンは、実に多彩な演奏となっていました。

シューマンの作品の多くは、多彩な性格を備えていると言えそうですが、≪謝肉祭≫は殊更に、そういった性格が強いと思えます。そのような作品を、鮮やかに描き上げていったのであります。

壮麗であり、かつ、メランコリックな雰囲気にも事欠かない演奏ぶり。しかも、テクニックの鮮やかさも見事でありました。音の粒がクッキリと立っていた。更には、如何に強奏しても、響きが混濁することがない。それ故に、冒頭に書いた「清冽さ」が生まれるのでもあった。

そのようなこともあり、隈取りの鮮やかな音楽が鳴り響くこととなっていた。

しかも、全曲を通じて、ケレン味のない音楽となっていた。真摯な態度を貫きながら、作品に相対して、率直な音楽を奏で上げていった。そのような結果として、作品の魅力をストレートに感じ取る演奏となっていた。

なんとも見事なシューマンであり、見事なピアノ演奏でありました。

後半のショパンは、前半の2曲以上に引き込まれる演奏となっていました。

ショパンならではの詩情性の豊かさと、この作曲家の作品が秘めている逞しさといったものが、過不足なく描き上げられていたと言いたい。

基本的には、頗るデリケートな音楽が奏で上げられていました。不純物の混じっていない、澄み渡った音楽世界が広がってゆく。弱音などはまさに、透き通るように美しかった。

その一方で、必要に応じて、力強いタッチを繰り出しながら、音楽を強靭に奏で上げてゆく。そのコントラストの鮮やかたるや、惚れ惚れするほどでありました。

例えば、曲数で言えば、ちょうど折り返し点となる第12曲目の終わりなどは、毅然と、かつ、強靭に結ばれていました。気魄の強さが、まざまざと現れてもいた。その気概は、右の拳をギュッと握りしめるという動作からもハッキリと窺えたものでした。

そのような中でも、白眉は第15曲目の「雨だれ」と、それに続く第16曲目だったのではないでしょうか。

24曲中で、最も長く、かつ、最も起伏に富んでいる「雨だれ」。アンスネスは、まずは前半部を、実に繊細に、慈しむように弾いていった。響きはキリッとしていつつも、決して寒々となり過ぎることはなく、暖かみや柔らかみを帯びていた。しかも、とてもセンチメンタルでながらも、決してひ弱な音楽として鳴り響いていなかった。

そのような前半部に対して、中間部では、剛毅な音楽が鳴り響く。決然としてもいた。聴く者を圧倒する力強さがあった。しかも、決してコケ威しな音楽として響くことはない。純度の高さを備えてもいた。響きが飽和してしまうようなこともなく、凝縮度の高い音楽が鳴り響いていた。しかも、雨だれのリズムが通奏低音のように鳴り響く不気味さは、身震いするほどでありました。

そのような中間部を経て、また、安寧な音楽世界が戻ってくる。

それらのコントラストの見事さや、的確な構成を施してゆく様やには、唖然とさせられたものでした。

それに続く第16曲目は、一気呵成に弾かれていった。それは、目眩がするほどの鮮やかさでありました。凄まじいまでに速いパッセージを、淀みなく弾いてゆくアンスネス。アンスネスが如何に高い技術を持ち合わせているのかを、つぶさに感じ取ることのできた演奏ぶりでありました。

この2曲に象徴されているように、剛柔のコントラストや、知情のコントラストや、といったものが、クッキリと描き上げられていた演奏が、全24曲を通じて展開されていたのであります。しかも、繊細にして、剛毅で毅然としていた。そして、頗る美しいピアノ演奏でもありました。

アンスネスの技巧の確かさと音楽性の高さに魅了された、聴き応えのとても大きな≪24の前奏曲≫でありました。

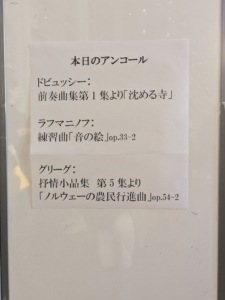

アンコールは3曲を弾いてくれました。

最初に披露されたドビュッシーは、出たしの音から、この作曲家ならではの玄妙な音楽世界にス〜っと誘われてゆく演奏でありました。「ドビュッシーはこうでなくては!」、と思わせる音楽が流れ出してきて、一気にドビュッシーの音楽世界に没入できたものでした。

しかも、こちらもまた、「雨だれ」と同様に、中間部では誠に強靭な音楽が奏で上げられていった。壮麗さにおいては、「雨だれ」を凌ぐものだったと言いたい。音楽による堅固な建造物が聳え立ってゆくような趣きすら感じられたものでした。その様は、まさに圧倒的であり、目の前で鳴り響いている音楽を仰ぎ見る、といったものになっていた。

続くラフマニノフでは、精妙な音楽が奏で上げられていた。

そして、最後に演奏されたのは、グリーグの≪抒情小曲集≫からの1曲。この、音楽に合わせて身体をゆすりたくなるようなチャーミング極まりない佳曲を、愉悦感を持って、かつ、とてもエレガントに弾いていったアンスネス。グリーグのソナタで始まって、グリーグの小品で閉じるという、その構成の妙も相まって、実に嬉しいアンコールになりました。

繰り返しになりますが、全体を通じて、アンスネスの魅力がギッシリと詰まっていた、本日のリサイタル。大きな満足感を胸に、会場を後にしたものでした。