佐渡裕さんプロデュースによる≪さまよえるオランダ人≫(7/21公演 外国人歌手主体のキャスト・A組)を観劇して

今日もまた、兵庫県立芸術文化センターで、佐渡裕さんプロデュースによる≪さまよえるオランダ人≫を観劇してきました。

今日もまた、兵庫県立芸術文化センターで、佐渡裕さんプロデュースによる≪さまよえるオランダ人≫を観劇してきました。

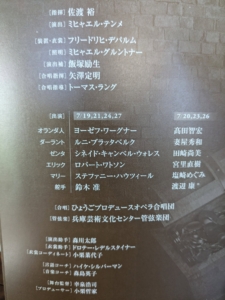

本日のキャストは、舵手以外は外国人歌手で固められている組(A組)になります。この組での上演は、一昨日の7/19続いて2回目。

なお、キャストについては、お手数ですが、添付写真をご参照頂ければと思います。

昨日のオール日本人キャストと比べて、歌手の歌いぶりがどのように異なってくるのか。その点が、最大の関心事でありました。並んでいる歌手には、知っている名前は一つもないのですが、欧米の第一級のオペラハウスにしばしば呼ばれている歌手たちが揃っているようですので、どのような歌唱を繰り広げてくれるのだろうかと、とても楽しみでありました。

また、佐渡さんの指揮ぶりが、昨日と比べてどうなのだろうかという点にも、興味がありました。佐渡さんは、ムラっ気があって、興の乗り方の差が激しい指揮者なのではないだろうかと看做しています。それだけに、昨日との違いを見い出すことができるのではなかろうかと、その点もとても楽しみにしながら会場に向かったものでした。

それでは、本日の公演をどのように観たのかについて書いてゆくことに致しましょう。

まずは、佐渡さんについて触れることにします。

本編に入ってからの鮮烈さは、昨日のほうが高かったように思えました。これは、2度目の鑑賞だということからくる「慣れ」によるものなのでしょうか。そのような考えも浮かんでくるのですが、それでもやはり、昨日よりは手綱を緩めていたように思えた。更に言えば、この箇所に限らず、総じて、昨日よりも緊迫感が薄くて、生命力に乏しい演奏ぶりとなっていたように思えたものでした。

その一方で、序曲での印象は、昨日と同様。海が荒れ狂うように渦巻いてゆく、といった演奏になっていないのが、もどかしく思えた。

佐渡さんの指揮の動きをつぶさに眺めていると、かなり抑制した動きになっている。弦楽器がグリッサンドの如く(実際にはグリッサンドではありません)音階を昇り降りさせながら奏で上げていく場面でも、音楽に抑揚を与えようといった意志の窺えない指揮ぶりになっていた。また、音楽に合いの手を入れる重要な動き(練習番号Aに入ってしばらく経ち、コール・アングレを中心とした木管楽器によって救済の動機が演奏された後に、Andantino un pocoと指示された箇所で奏でられるトロンボーンによる合いの手)にも、無関心といった素振り。更には、練習番号Hの9小節前のトロンボーンによるソロも、そちらに目を向けるようなことはない。

そんなこんなによって、昨日、音があるべきところに、あるべき姿で鳴り響いていない、といった印象を持ったのでしょう。

また、本編に入って以降においても、オランダ人が登場してすぐの独唱部分での海の描写が、昨日と同様に頗る生ぬるいものとなっていた。そもそも、指揮する姿が(指揮をする際の動きが)、波打っていなかった。あのような音楽になるのも、むべなるかなであります。

そのような中で、ゼンタの自己犠牲以降のエンディングに関しては、昨日よりもほんの僅かに劇性が高かったようにも思えたものでした。

なお、第2幕が始まってすぐの箇所で、チェロがグリッサンドの如き音階を上下させる(それは、海がうねっていく描写)のですが、そこでは珍しく、佐渡さんは上半身を乗り出すようにして、音楽が波立つ様を、身体を使ってオケに示していた。するとやはり、音楽にうねりが生まれた。このような姿勢を貫きながら演奏に当たれば、私の印象も随分と変わったのではないでしょうか。

また、第2幕の真ん中辺りで、エリックが見た夢が語られるシーンがあるのですが、そこに入る前のティンパニによる身の毛もよだつような強打から、この夢語りのシーン全般にかけて、佐渡さんの音楽づくりは、頗るドラマティックなものになっていて、音楽が渦巻いていました(ここでの渦は、海に由来したものではありません)。この点は、昨日の演奏でも感じられたこと。この箇所は、第3幕でのノルウェーの船乗りとオランダの船乗りとの激突に次ぐ、出色の出来栄え(佐渡さんによる音楽づくりとして、という観点で)だったように思えます。

さて、ここからは独唱陣についてであります。

まずもって、ゼンタを歌ったウォレスが素晴らしかった。本日のキャストで最も感銘を受けたのがゼンタでありました。

昨日の田崎さんのように絶叫になることはない。それでいて、十分にドラマティックでありました。そのドラマティックな歌いぶりには、美観を損ねるようなところが微塵もなかった。

しかも、「ゼンタのバラード」に現れる、ソフトな声音でしかも高音で歌われる救済の動機でも、音程が不安定になるようなことがなかった。ソフトな声でありつつも、ピーンと通る声になっていた。また、バラードの各節の冒頭の、ちょっとしゃくり上げるような歌いぶりにも、声を無理やり張り上げるような素振りが全く感じられなかった。なんとも見事なバラードでありました。

しかも、幕切れに向かっての緊張感の盛り上げも見事。そこからは、毅然とした決意が感じ取れたものでした。

全体を通じて、聖女的な雰囲気を湛えながら、意志の強さを感じさせてくれるゼンタだったと言いたい。

続いて触れたいのは、オランダ人を歌ったワーグナー。ユニークな魅力を湛えていた歌唱でありました。

声の威力で言えば、昨日の髙田さんのほうが上回っていたでしょう。声がストレートに突き刺さってくるというよりも、くぐもった響きをしていた。そのうえで、地の底から鳴り響くような不気味さがあった。それ故に、オランダ人が抱いている苦悩のみならず、怨念のようなものが感じられた。

しかも、第3幕後半での、ゼンタとエリックのやり取りを盗み見した後の、嘆き、呪うような歌が展開される箇所では、くぐもった声というよりも、よく通る明瞭な声で、力強く歌い上げていた。第2幕までは、どちらかと言えば感情を押し殺した歌いぶりだったと思えたのですが、ここで感情を一気に爆発させていた。その結果として、幕切れが頗るドラマティックなものとなった。

本日の独唱陣では、ゼンタに次いで、オランダ人に深い感銘を受けたものでした。

ダーラントを歌ったブラッタベルクは、喉のコンディションが万全でなかったのではないのでしょうか。声がザラついているように感じられたのでした。とりわけ、強い声や、高い声を出そうとすると、声にザラつきが生まれる。

これは、中一日による歌唱だということが影響しているようにも思えたものでした。

そのような中でも、この役が持っている滑稽味といったものが、柔らかさを帯びた声と歌い口を通じて、伝わってくる歌いぶりだったと言いたい。

エリックを歌ったワトソンは、昨日の宮里さんのような輝かしさはありませんでした。それ故に、一途な性格といったものは薄かった。

そのような中で、第3幕のカヴァティーナに入る直前で“ゼンタ”と呼びかける箇所では、憐れみを感じさせられる歌いぶりが示されていた。そのために、聴いていて、エリックへの同情を、宮里さんの時よりも強く抱いたものでした。可笑しな言い方になりますが、宮里さんによるエリックは、こちらが同情を寄せなくても、これから先、十分にやっていけるだろうと想像できるのですが、本日のワトソンによるエリックは、今後が心配になるような物腰でありました。

舵手については、昨日の渡辺さんによる歌唱のほうが、声に透明感があり、歌のフォルムが伸びやかだったように思えます。その一方で、“ホーホ、イェ、ホラホ”とリズミカルに歌う箇所での弾力性においては、本日の鈴木さんによる歌唱のほうに魅力を感じたものでした。

独唱陣の最後として触れるのは、マリーを歌ったハウツィール。こちらには、線の細さが感じられた。そのようなこともありまして、年をシッカリと重ねた乳母、といった印象からは遠いものとなっていました。

合唱団は、相変わらず強力でありました。ウォレスによるゼンタや、ワーグナーによるオランダ人と共に、本日の公演を充実したものにしてくれていた功績は大きいと言いたい。

なお、第3幕でのオランダの船乗りの合唱がスピーカーを通じて流れてきたシーンは、昨日以上の違和感を覚え、興醒めしたものでした。昨日は不意を突かれたような格好だったのですが、本日はもう、勝手が解っていましたので、シッカリとそちらに耳を向かわせることができ、その結果として、大きな違和感を覚えてしまった、といったところなのでありましょう。

さて、最後に演出に関して、昨日気が付かなかったことに触れます。

序曲が演奏されている中での演技で、エリックがゼンタを抱擁し、ゼンタもエリックの背中に手を回す仕草が為されていたのですが、その手の回し方に、ためらいが示されていたのであります。昨日は右のサイド席からの鑑賞だったのですが、本日は左のサイド席からの鑑賞。右からは、このゼンタの手の動きが見えなかったのですが、左からだとハッキリと見えた。エリックは、ゼンタが自分に将来を委ねることを決意してくれていると早合点していたのですが、実は、ゼンタの本意はそうではなかった。そのことが示されている演出になっていたのであります。

(同じことは、エリックが渡した指輪を、ゼンタは一旦受け取りながらも、結局は突き返す、という演技からも理解でき、それは右のサイド席からでもシッカリと見ることができた。)

細かなところまで思いの行き届いた演出だなと、感じ入った次第でありました。

縷々書いてきましたが、全体を通じて、佐渡さんの「本気度」といったものは、昨日よりも低かったように思えました。無為に音楽が流れてゆく、といった箇所が、昨日のよりも多かったように思えた。

全7回公演の、本日は3回目。中だるみに入ってきたのかなと、推察してしまいます。似たようなことが、一昨年に《ドン・ジョヴァンニ》を複数回観た際にも感じたものでした。或いは、B組の初日と、A組の2日目ということで、佐渡さんの気合の入り方も違ったのでしょうか。

佐渡さんの演奏ぶりと、感銘を受けた独唱者の人数が昨日の方が多く、かつ、その歌いぶりへの感銘の度合いは昨日のほうが深かった、ということによって、全体としての満足度は、昨日ほどには大きなものにならなかった、そんな本日の公演でありました。