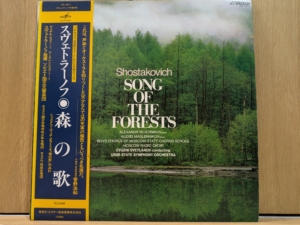

スヴェトラーノフ&ソビエト国立響によるショスタコーヴィチの≪森の歌≫を聴いて

スヴェトラーノフ&ソビエト国立響によるショスタコーヴィチの≪森の歌≫(1978年ライヴ)を聴いてみました。

この作品は、1949年に作曲された、スターリンによる自然改造計画のなかの大植林事業を讃えるオラトリオ。それはすなわち、スターリンを讃えることに繋がる。

また、大衆に分かり易い音楽となってもいる。

そのようなこともあり、この作品を発表することによって、ショスタコーヴィチは、ソ連当局から受けていた冷遇を解決することに奏功したのであります。

さて、ここでの演奏はと言いますと、なんとも明朗で、快活で、逞しい生命力の宿ったものとなっています。

スヴェトラーノフならではの、押し出しの強さがクッキリと現れている。ダイナミックでもある。そして、目鼻立ちが鮮やかで、明瞭な音楽づくりがなされている。そんなこんなもあって、難しいことが一切ない(変化球なし、とも表現できましょう)、とても親しみやすい演奏となっています。例えば、≪祝典序曲≫に似た旋律の出てくる第5曲目などは、推進力に満ちていて、颯爽としていて、なおかつ、輝かしいものとなっている。

もともと、この作品は平明な音楽であります。そのために、ここでの屈託の無いストレートな演奏ぶりによって、この作品の音楽世界にドップリと身を浸すことができる。

そのうえで、この作品への愛情のようなものが滲み出ている演奏だとも言いたくなります。例えば、第6曲目などでは、とても穏やかで、それでいて、壮麗な音楽世界が広がっている。特に、最終曲となる第7曲目は、実に壮麗な音楽が鳴り響いている。この辺りは、この演奏が、ショスタコーヴィチが亡くなった3年後のものであるということにも無関係ではないのではないでしょうか。すなわち、この時点では、スヴェトラーノフにとってのショスタコーヴィチの作品は、同時代を生きた、自国を代表する大作曲が生み出したもの、ということになりますので。

多面的な魅力を備えている演奏。そんなふうに言いたくなります。

そのようなことも含めて、≪森の歌≫の魅力を存分に味わうことのできる、見事な、そして、素敵な演奏であります。