ツィマーマンによるピアノリサイタル(シューベルトの≪即興曲≫と、プレリュード&Coと名付けられた作品群とによるプログラム構成)の西宮公演を聴いて

今日は、ツィマーマンによるピアノリサイタルの西宮公演に行ってきました。演目は、下記の通り。

今日は、ツィマーマンによるピアノリサイタルの西宮公演に行ってきました。演目は、下記の通り。

●シューベルト ≪即興曲≫op.90

●ドビュッシー ≪アラベスク≫第1番

●ドビュッシー ≪ベルガマスク組曲≫より「月の光」

~休憩~

●「プレリュード&Co(その仲間たち)ーアーティスト・セレクション」

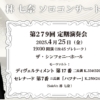

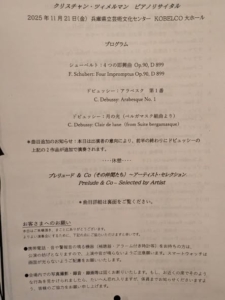

(曲目の詳細につきましては、お手数ですが添付写真を参照ください)

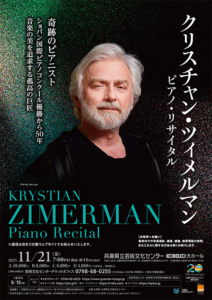

2025年の来日では、11/8から12/18の1ヶ月強の期間に11回のリサイタルを催す予定になっているツィマーマン。本日は、柏崎(新潟県)と福山(広島県)に続いて、その3回目の公演になります。

今秋は、内田光子さん、アンスネス、プレトニョフと、世界第一級のピアニストによるリサイタルや協奏曲演奏を聴きに会場に足を運んでいまして、ツィマーマンは、その大トリを務めることとなりました。

11月に入るまで、演目はずっと発表されていませんでしたが、シューベルトの即興曲を弾いてくれることがアナウンスされた時には小躍りしました。なおかつ、本日はツィマーマンの意向により、前半にドビュッシーが2曲追加されています。なんと嬉しいことでしょうか。

また、後半の「プレリュード&Co(その仲間たち)ーアーティスト・セレクション」は、ツィマーマンがプログラム構成に当たって練りに練った作品たちが並べられています。この後半の曲目は、それぞれの会場ごとに採り上げる作品を変えてきているようでして、詳細はリサイタル当日に発表される、という流れになっています。本日は、ご覧の通りの20曲を演奏してくれることとなりました。ちなみに、この後半のプログラムを構成するために63曲が用意されていまして、その公演日にとってベストな構成になるべく推敲が重ねられているようです。

いずれにしましても、ツィマーマンならではの、精妙にして、知情のバランスに優れた演奏が繰り広げられるのではないだろうか。更には後半では、それぞれの作品ごとに小宇宙が形成されつつ、互いの音楽世界が作用し合いながらの、珠玉の音楽が響き渡るのではないだろうか。そんなふうに心をときめかせながら、開演を待っていたものであります。

それでは、本日のリサイタルをどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致しましょう。

ホール前の広場は、イルミネーションが光り輝いていました。

心が華やいだとともに、本日のリサイタルへの気分が高揚したものでした。

まずは前半から。

予想していた通りだったと言いましょうか、精妙な演奏が繰り広げられました。そして、音の粒がクッキリとしていて、音楽の輪郭線が鮮やかだった。ダイナミクスは実に幅が広く、デリケートな弱音から、強靭な力強さを伴う強音まで、自在に音楽が奏で上げられていった。

しかも、シューベルトの第1曲目で顕著だったように、テンポを大きく動かしながら、情念的な音楽世界を描き上げていったのであります。それはもう、頗るニュアンス豊かなになっていた。それでいて、音楽のフォルムが崩れるようなことはありませんでした。それは、ツィマーマンによる音楽づくりが、基本的にはとても毅然としていたためでありましょう。それ故に、どんなに感傷的な表現を採っても、音楽がダレてしまうようなことがなかったのだと言いたい。

更には、シューベルトの第2曲目では、音楽が軽やかに飛翔していた。それはもう、羽根が生えたかのような音楽になっていて、私の心も、そのまま天国にまで飛び立ってしまうのではないだろうか、と思われるほどでありました。

かように、ツィマーマンは、軽やかで繊細なタッチから、音楽の大建造物が出現するような強靭なタッチまでを駆使しながら、自在に音楽を奏で上げてくれていた。そう、シューベルトの作品でありつつも、大建造物が出現するかのような荘厳な佇まいを見せてくれていたのであります。

しかも、頗る抒情性が豊かでもあった。そう、毅然としていつつ、リリカルな美しさを湛えた音楽が鳴り響いていたのであります。この辺りは、ツィマーマンの演奏に特徴的な知情のバランスに優れている、といった側面が存分に現れていた結果だったと言えましょう。

その一方で、シューベルトならではの歌謡性は、正直あまり感じられませんでした。流れは淀みなくて、かつ、絶妙なアゴーギクも相まって表情豊かに流れてゆくシューベルト演奏であり、しかも、その表情は誇張されたものではなかったのですが、どことなく予定調和的な音楽になっていたように感じられたのでした。そういったことは特に、第3,4曲目において強く感じられたものでした。それ故に、演奏における「閃き」のようなものがあまり感じられなかった、というのが正直なところでありました。鳴り響いている音楽は、とても端正で、かつ、十二分に美しいのですが、ツィマーマンであれば、もっと心に響く音楽を奏で上げてくれるはずなのに、といったもどかしさを覚えずにはおれない、そんなシューベルトの≪即興曲≫でありました。

そこへゆくと、ドビュッシーの2曲では、研ぎ澄まされた感性に基づいた繊細な演奏が展開されて、ドビュッシーならではの玄妙な音楽世界が見事に描き上げられていたと言いたい。とりわけ、「月の光」では、実にデリケートでニュアンス豊かな音楽が鳴り響いていまして、とても美しかった。それはまさに、ドビュッシーの作品はこのように響き渡って欲しい、といった要望を適えてくれる演奏だと言いたくなる演奏ぶりで、惚れ惚れしながら聴き入ったものでした。

それでは、ここからは後半について書いてゆくことに致します。

後半は、トータルで1時間をちょっと切るくらいのプログラミングになっていました。20曲を続けて弾いていきまして(但し、大半の曲で、緊張を解いて、聴衆は咳払いをすることが可能なインターバルを持たせていました)、作品と作品の間で一切拍手を入れさせるようなことはしていませんでした。

なお、アンコールは無し。なるほど、20曲続けて、アンコールに適していそうな作品を並べてのプログラミングでしたので、アンコールが無かったことも頷けます。

その後半での演奏はと言いますと、これまた予想していた通りだったと言いましょうか、精妙な演奏が繰り広げられて、かつ、それぞれの作品の音楽世界が立ち上がってきて、しかも、それらが互いに作用し合うような演奏となっていました。そして、実に彩りの鮮やかな内容になっていた。それはまさに、ツィマーマンが意図していた通りの音楽空間が広がっていたのだ、と言いたい。

聴き進んでいますと、3年前だったでしょうか、アリス=紗良・オットがショパンの≪24の前奏曲≫をベースにしつつ、それ以外にも様々な作曲家による作品を散りばめながらプログラムを組んだリサイタルが思い出されました。とは言うものの、その時よりも今回のツィマーマンのほうが、より自由な発想に依るプログラム構成になっていまして、多彩な音楽世界が広がり、かつ、お互いの作品が密接に絡みながら響き合っていたように思えたものでした。もっとも、あの時のオットによるリサイタルは、映像も交えたものになっていたために、少々散漫になってしまったのかな、という印象も残っているのですが。

なお、今回のプログラム構成で最も感心させられたのは、第14曲目のガーシュインと、その直後に置かれたバッハでありました。ガーシュインのリズミカルな音楽と、バッハの清澄で確固とした音楽世界とが、好対照な形で立ち上がっていた。しかも、ここでのバッハの演奏は、後半の20曲の演奏の中でも、とりわけ純粋な音楽美を描き出すことに心を砕いていたように思えたものでした。響きが柔らかくて、かつ、澄み渡っていた。なるほど、頗るロマンティックなバッハ演奏になっていましたが、かと言って、甘美になり過ぎるようなことがなく、毅然としていた。その辺りは、ツィマーマンの面目躍如たるところだと言えましょう。

なお、今しがた書きました、澄み渡るような音楽世界が広がり、そのうえで毅然としている、という印象は、本日のリサイタル全体から受けたものでした。しかも、シューベルトのところでも書きましたように、頗る抒情性が豊かでもあった。

更には、前半でのドビュッシーの演奏から受けた感銘は、後半でもハッキリと窺えたものでした。後半の20曲のうち、ドビュッシーの作品が3曲を数えますが、それは、ラフマニノフの3曲、ショパンの3曲と並んで、最も多くの作品が採り上げられたこととなっています。そして、ドビュッシーとラフマニノフの作品に力点を置きながら、或いは、この両者を基軸にしながら、本日の後半のプログラムを組んでいたように思えたものでした。そう、この2人の作曲家による作品では、ツィマーマンの演奏ぶりは、より雄弁になっていて、かつ、性格的になっていたように思えたのでした。それぞれの作品の性格が、より一層鮮やかに描き出されていたとも言いたい。それは特に、第7曲目と第9曲目に置かれたドビュッシーにおいて顕著だったと思える。更には、最後のラフマニノフの「鐘」は、演奏前から精神統一と言いましょうか、集中力の高め方と言いましょうかに並々ならないものがあり、誠に雄渾にして、清浄感の漂う演奏となっていた。それはまさに、圧巻の演奏でありました。このリサイタルを締めるのに相応しい演奏となっていたものでした。

ちなみに、ショパンの作品は、箸休め的な性格が与えられていて(或いは、橋渡し的な性格だったとも言えそう)、それがまた、印象的であり、かつ、プログラミングの妙を感じさせてくれました。

そんなこんなもあって、見事なピアニズムに溢れていて、かつ、色彩感に富んだ20曲に触れてゆくことのできた後半だった。そんな思いを抱いたものでした。