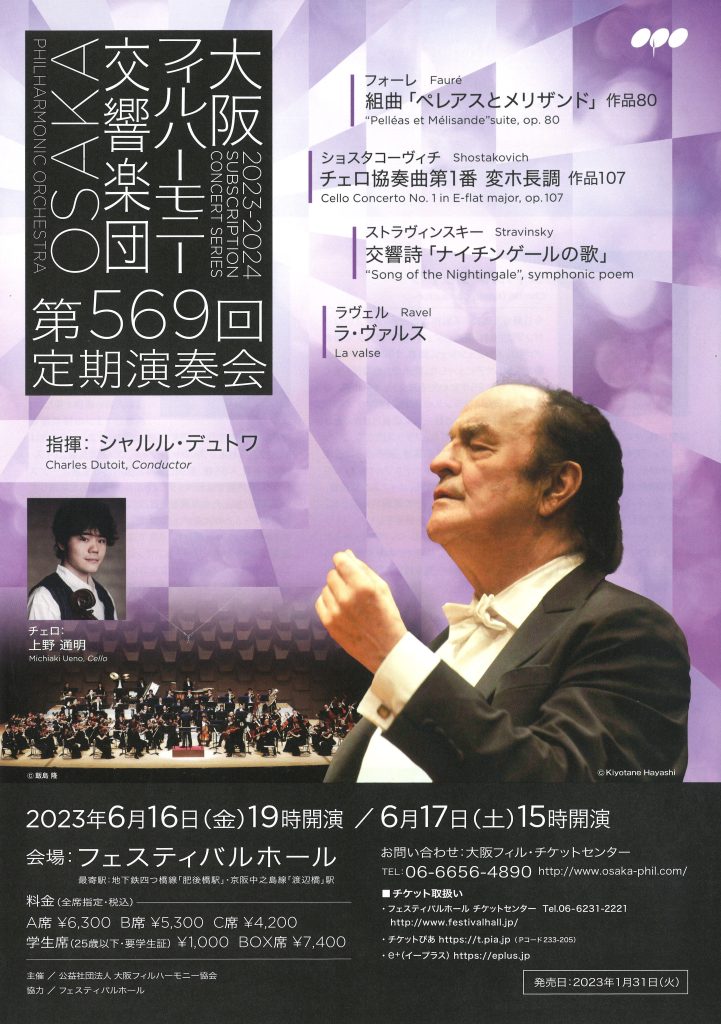

デュトワ&大阪フィルによる演奏会(2日目)を聴いて

今日は、大阪フィルの第569回定期演奏会の2日目を聴いてきました。指揮者はデュトワ。演目は、下記の4曲になります。

●フォーレ 組曲≪ペレアスとメリザンド≫

●ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲第1番(独奏:上野通明さん)

●ストラヴィンスキー 交響詩≪ナイチンゲールの歌≫

●ラヴェル ≪ラ・ヴァルス≫

デュトワ&大阪フィルのコンビを聴くのは、昨年に続いて2回目。昨年の≪ペトルーシュカ≫は、実に見事でありました。眩いまでの色彩感を備えていて、流れが実に滑らかで、かつ、キビキビとしていて、歯切れが良くて、音楽の見通しがスッキリとしていて、しかも、響きに混濁が全くない音楽が展開されていた。それはもう、唖然とするほどに素晴らしい演奏に触れることができた。

そのような体験をもたらしてくれたコンビ。今年は、デュトワ得意のフランス物とロシア物とを並べたプログラムを準備してくれました。はたして、どのような演奏に巡り会えるのだろうかと、ワクワクしながら会場へと向かったものでした。

また、チェロの上野さんも、昨年の1月に井上道義さん&京響と共演した(このときは、代役での登場でした)エルガーの協奏曲で、ノーブルかつ晴朗な演奏を聞かせてくれ、大いに満足させられただけに、今日のショスタコーヴィチではどのようなソロを聞かせてくれるのかと、こちらもとても楽しみでありました。

それでは、実際に聴いてみて感じられたことを書いていきたいと思います。まずは、≪ペレアスとメリザンド≫から。

遅めのテンポでジックリと聞かせる演奏ぶり。そのうえで、儚さや、仄暗さや、寂しげな雰囲気が漂う。抒情的な美しさを前面に押し出すような演奏ぶりではなく、悲痛な表情を湛えた音楽だったとも言えそう。従来のデュトワの演奏ぶりとは一味違う、「老練な」音楽づくりに、面喰いながら聴いていたというのが正直なところでありました。

そう、デュトワは、生涯を通じて、フレッシュでエレガントな音楽づくりを貫くのであろうと思っていただけに、私には意外な演奏ぶりだったのであります。

続くショスタコーヴィチは、とにかく上野さんが素晴らしかった。暴走したり、粗野になるようなことは皆無でありつつも、決して大人しすぎたり、お行儀が良すぎたり、といったことはなかった。ノーブルでありつつも、逞しさや生命力にも不足はなかった。このようなチェリストは、稀有だと言えましょう。カデンツァでは、峻厳な音楽が奏で上げられていた。そして、最終楽章での高音の艶やかさなどは、惚れ惚れする美しさであった。しかも、テクニックに切れがあって、音楽に備わっている敏捷性が高くもある。

純音楽的な美しさと、ショスタコーヴィチならではの諧謔味にも不足のない、素晴らしい演奏が展開されたのであります。

そのような上野さんをサポートするデュトワがまた、色彩感鮮やかで、機敏な反応ぶりを見せてくれ、見事でありました。管楽器が高音域で呼応する場面(最終楽章で頻繁に出てきます)などでは、鮮やかな音楽でありながらも、過度に刺激的になることはなく、美観をしっかりと保っていたのも、デュトワならではだと言えましょう。

こちらでは、≪ペレアス≫で見受けられた「老練さ」は感じられず、瑞々しさや、颯爽とした感覚や、しなやかさや、といったものを前面に押し出しながらの、カラフルで、ヴィヴィッドで、エネルギッシュで、しかも音楽がエレガントな美しさを湛えているという、デュトワらしさに溢れた演奏ぶりだったと言いたい。

続きましては、後半の2曲について。後半は、出入りの激しい演奏ぶりだった。私には、そのように思えたものでした。≪ナイチンゲールの歌≫は、大いに共感できる演奏でした。しかしながら、≪ラ・ヴァルス≫は、疑問の残る演奏ぶりだった。

≪ナイチンゲールの歌≫は、昨年の≪ペトルーシュカ≫の再現だと言えましょうか。音が煌びやかで色彩感に富み、音楽がしなやかに伸縮しながら弾け飛び、敏捷性の高い音楽が響き渡った。作品自体が重心の高い音楽だと言え、そのような性格を軽やかに描き上げてゆく。それでいて、なよなよしていたり、軽薄な音楽になったり、といったことはなく、体幹のしっかりとした音楽が鳴り響いていた。そのうえで、カラフルにしてエレガントで、ヴィヴィッドな音楽が奏で上げられていた。

見事なまでにデュトワ色に染め上げられた、素敵な演奏でありました。

こうなると、≪ラ・ヴァルス≫がいよいよと楽しみになったのですが、私にはデュトワらしさに不足した演奏に思えてなりませんでした。今年、87歳になるデュトワですが、老いは全く感じられず、矍鑠とされていた。タクトさばきも、相変わらず明晰。それでいて、ここでの演奏からは「惑い」があったように思えた。それは≪ペレアス≫での演奏にも通じるようなものであった。

そう、≪ラ・ヴァルス≫でも「老練さ」が感じられたのであります。そして、個々の場面での演出に拘泥しすぎていて、いちいち音楽が立ち止まるようにして進んでいくという歩調に、煩わしさが感じられたのでした。もっと、ストレートに「ワルツの崩壊」へと突き進んで欲しかった。いや、雪崩を打つようにして、「ワルツの崩壊」へと流れ込んで欲しかった。それだけに、本日の演奏での「ワルツの崩壊」では、音楽が大クラッシュを起こしてしまった、といったものにはならずに、ヨソヨソしさが感じられた。

直球勝負ではなく、変化球を織り交ぜての≪ラ・ヴァルス≫。これが、演奏会のメインに据えられたのではなく、4曲構成もしくは5曲構成ぐらいのプログラムの中で、2曲目あたりに配置されていたのであれば、このような「ひと癖」ある≪ラ・ヴァルス≫も、「あ~、なるほど、このような演奏ぶりも有りだよなぁ」と受け入れられたのでしょうが、メインでの演奏となると、もっと素直にオーケストラ音楽を聴く歓びに浸りたかった、という思いに駆られます。≪ラ・ヴァルス≫をメインに持ってくるということは、そういうことを狙ってのことだろうと思われますので。そんなこんなもあり、不完全燃焼に陥ってしまったのでありました。

終演すると、聴衆は沸きに沸いていて、拍手喝さい、Bravoの嵐。その反応がまた、私には違和感がいっぱいでありました。それ故に、演奏自体はブーイングをするほどではなかったのでしょうが、二度Booを叫んで、ホールを後にしたものでした。デュトワによる≪ラ・ヴァルス≫は、こんなものではないはずだろうという「わだかまり」を胸に抱きながら。

ということで、曲によって、納得できるものと、そうではなかったものとが入り乱れた格好となった本日の演奏会。

そして、頭をもたげたこと、それは、ひょっとしてデュトワは、87歳にして転換期を迎えているのではないだろうか、ということでありました。