飯森範親さん&日本センチュリー響による演奏会(ハイドンとメンデルスゾーンのピアノ協奏曲と、ラヴェルの管弦楽曲)を聴いて

今日は、飯森範親さん&日本センチュリー響による演奏会を聴いてきました。演目は、下記の5曲。

●ハイドン ピアノ協奏曲Hob.ⅩⅧ:11(独奏:キルシュネライト)

●メンデルスゾーン ピアノ協奏曲第1番(独奏:キルシュネライト)

~休憩~

●ラヴェル ≪亡き王女のためのパヴァーヌ≫

●ラヴェル ≪マ・メール・ロワ≫全曲

●ラヴェル ≪ボレロ≫

今年の3月に日本センチュリー響の首席指揮者を退任される飯森さん。これが、首席指揮者として指揮をされる最後の定期演奏会とのこと。2014年に就任されていますので、11シーズン務められたことになります。

(なお、3月には、2015年に始まったハイドンマラソンの第38回目を指揮することになっています。これは、ハイドンの交響曲104曲をすべて演奏し、それを録音しようという計画で、次がファイナル公演。首席指揮者として同楽団を指揮するのは、それが最後になる予定です。)

前半は、ハイドンとメンデルスゾーンというメジャーな作曲家でありつつも、あまり演奏機会の多くないピアノ協奏曲が採り上げられています。

独奏者のキルシュネライトは、1962年にドイツで生まれたピアニスト。私は初めて名前を聞きますが、南ドイツ新聞で「ピアノの詩人」と評されたようです。そのような表現されるということで、ハイドンとメンデルスゾーンは、格好の作曲家と言えそうに思えたものでした。特に、メンデルスゾーンに期待を寄せていました。

後半は、ラヴェルの管弦楽曲を3曲。今年は、ラヴェルの生誕150年に当たるということで採り上げられたようです。≪マ・メール・ロワ≫が全曲版であるというところが貴重でもあります。

前半と後半とで、がらりと雰囲気の変わる演奏会。とても意欲的でもある。そのようなプログラムで、飯森さん&センチュリーのコンビがどのような音楽づくりを施してくれるのかが楽しみな演奏会でありました。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことにしたいと思います。

まずは、前半の2曲のピアノ協奏曲から。

なかなかに素敵な演奏だったと思います。個人的には特に、メンデルスゾーンに感心させられました。

ピアニストのキルシュネライトは、総じて、柔らかみを帯びた音で音楽を奏で上げてくれていて、優美な演奏ぶりだったと言えましょう。ハイドンにおいては、そこに可憐さが加えられていた。足どりや身のこなしが軽やかでもあった。メンデルスゾーンでも、同様な演奏ぶりでありましたが、作品の性格上、情熱的な演奏ぶりが示されてもいた。その分、ハイドンよりは軽やかさは薄くなっていましたが、決して重すぎるような演奏になったり、大袈裟な音楽になったり、といったことはない。あくまでも、メンデルスゾーンの作品で許容される範囲での情熱が与えられていて、押し出しの強い演奏が展開されていたのであります。

その辺りは、飯森さんの音楽づくりについても当てはまりましょう。メンデルスゾーンの作品に相応しい範囲での「うねり」や、推進力や、が備わった演奏を展開してくれていました。快速楽章では、十分なる疾駆感を帯びた音楽が鳴り響いていた。

一方で、ハイドンでは、「ハイドンマラソン」で培われたアプローチが、功を奏していたようにも思えた。出だしなどは、羽毛のような軽やかさを備えていました。快活で、明朗でもあった。しかしながら、ハイドンにしては少々、生真面目に過ぎたように思えた。飯森さんの顔つきを見ていても、殆ど微笑みを浮かべることはありませんでした。そのために、音楽がほんの僅か硬直していたように思えたものでした。基本的にはしなやかさを備えているのですが、飛翔感に不足していた、といった感じ。とは言え、ピアノにしてもオケにしても、聴く機会の少ないハイドンのピアノ協奏曲の魅力をタップリと楽しむことのできる演奏を繰り広げてくれていた。そんなふうに言いたい。

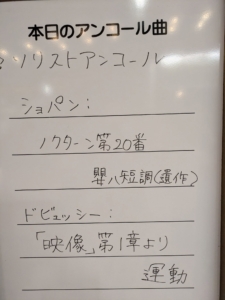

アンコールは、ショパンのノクターンと、ドビュッシーの2曲を弾いてくれました。ショパンでは、左手が雄弁だったのに感心させられました。そのことによって、音楽に膨らみが与えられていて、表情が豊かになっていた。また、ドビュッシーでは、色彩感タップリで、光が明滅するような演奏を繰り広げてくれていました。こちらは、後半のラヴェルの管弦楽曲への橋渡し、といった役割も果たしていたようです。

本日の演奏会では、後半のプログラムに入る前に飯森さんによるトークが挟まれました。それは、団員がステージに登場するのに時間が掛かりそうだったので、その時間を繋ぐためにお喋りをしよう、といったことで実現されたのでした。その際に、後半のラヴェルを意識してアンコールでドビュッシーを採り上げてくれたのだという意図が説明され、キルシュネライトに感謝しておられました。

後半は、≪マ・メール・ロワ≫が白眉でありました。このバレエ音楽ならではの、軽妙にして、精妙で、メルヘンチックな雰囲気が十分でありました。息遣いが自然で、かつ、豊かでもあった。音楽の足どりが精確であり、作品のツボをしっかりと押さえた演奏となっていた。そのうえで、全曲版だったということもあって、過剰にならない範囲で起伏に富んでもいた。聴いていて、ワクワクしてくるような演奏だった。そんなこんなによって、このバレエ音楽の魅力を存分に味わうことのできる演奏だったのであります。

そこへゆくと、≪パヴァーヌ≫は、冒頭のホルンソロが若干不安定に感じられて、ここで出鼻をくじかれたような格好になったのが残念でした。やはり、出だしからの、このデリカシーを持って吹かなければならないソロは、大きなプレッシャーが掛かるのだと改めて痛感した次第。なお、曲が進んでゆくにつれ、飯森さんは、この作品に「ふくよかさ」を与えようとしていたように思えてきて、そこに個性を感じ取ることができた。トークの中で、≪パヴァーヌ≫や≪ボレロ≫に対する飯森さんの個人的な思い出(それは、飯森さんの少年時代の思い出や、ご家族とのラヴェルの音楽にまつわるエピソードなど)が披露されたのですが、そのような個性の滲み出ていた音楽づくりに、飯森さんの思い入れの一端を垣間見たようでありました。

最後に演奏された≪ボレロ≫は、1か月半ほど前に聴いたデュメイ&関西フィルによる、ディナーミクの浮き沈みの激しい船酔いしそうなボレロとは違い、正統的な演奏ぶりで(と言うよりも、デュメイによる演奏が極端に異端だった)、留飲を下げた次第。最後の昂揚感も十分でありました。