兵庫芸術文化センター管による第142回定期演奏会の3日目を聴いて

今日は、兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)の第142回定期演奏会の3日目を聴いてきました。

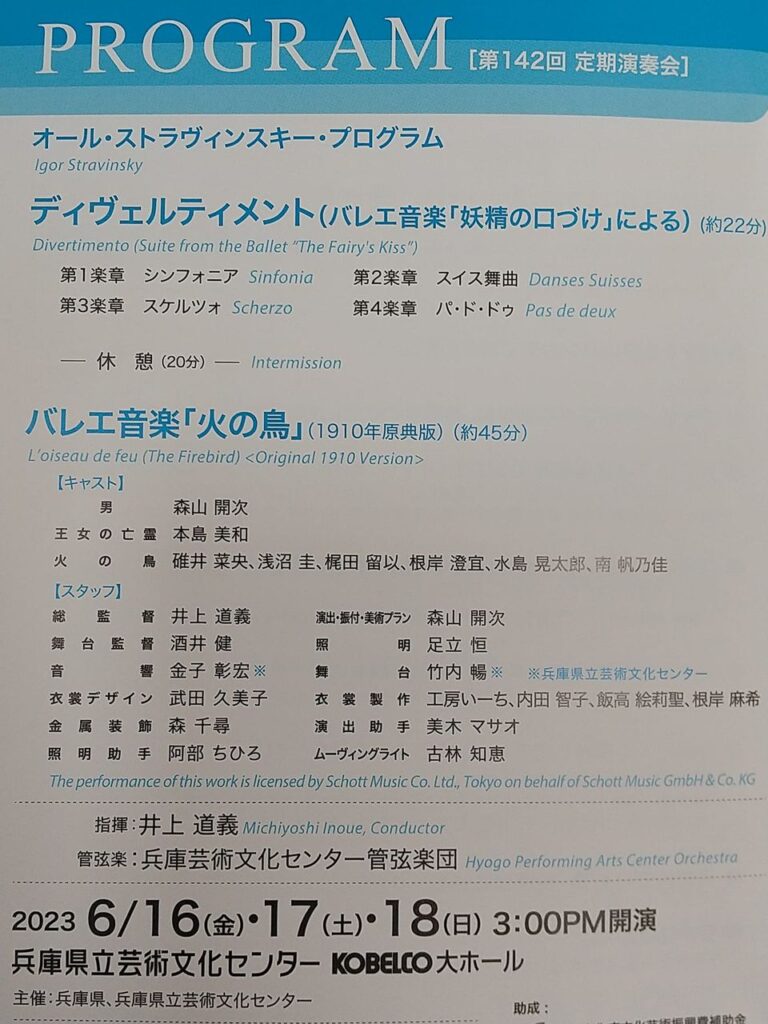

演目は、下記の2曲になります。

●ストラヴィンスキー ≪ディヴェルティメント≫(バレエ音楽≪妖精の口づけ≫による)

●ストラヴィンスキー バレエ音楽≪火の鳥≫

なお、≪火の鳥≫は、森山開次さんが演出し、2022年まで新国立劇場バレエ団のプリンシパルを務めていた本島美和さんらが踊るという舞踊付きの形態での公演でありました。

(キャストなどについては、次に掲載する写真をご参照ください。)

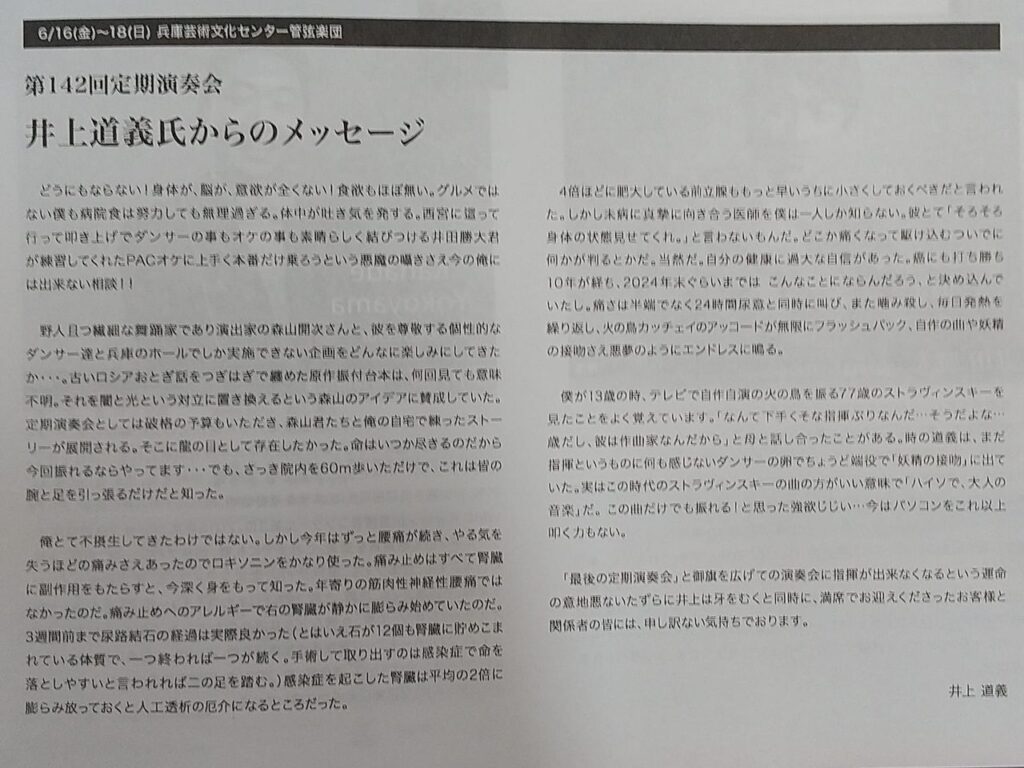

来年の12月で指揮活動を引退する井上道義さん。その井上さんにとって、これが最後のPACの定演となるはずだったのですが、急遽、降板することに(PACオケの演奏会紹介ページに急告が出されたのは、初日を迎える2日前の6/14のこと)。結石性腎盂腎炎により、当面の間入院治療が必要との医師の診断を受けたことによる降板とのこと。

残念でなりませんでした。それとともに、井上さんには、しっかりと治療を受けられて、また、元気な姿を聴衆に見せてくれるように願うばかりであります。

代わりに指揮を執るのは、初日と2日目は井田勝大氏、3日目の今日は横山奏氏。井田さんは、井上さんが西宮に来る前の練習をつけていた指揮者とのこと。そして、本日の横山さんは、2015-17の間の東京シティフィルの指揮研究員を経て、オペラでの指揮を中心に活動している39歳の新進の指揮者のよう。2018年には、東京国際音楽コンクールで第2位を獲ているとのこと。

井上さん降板というアクシデントを乗り越えて、どのような演奏を聞かせてくれるのだろうかという思いを抱きながら、会場へと向かったものでした。

また、≪火の鳥≫では、舞踊付きで上演されるというのも、はたしてどのようなものになるのだろうかと、楽しみでありました。ちなみに、ちょうど10年前の2013年に、新国立劇場での「バレエ・リュス(ストラヴィンスキー・イヴニング)」と銘打たれた公演で、≪火の鳥≫≪アポロ≫≪結婚≫の3作を観ています。そのときに得られた感銘に匹敵するような舞台になるのだろうかとの期待を込めながら。

(私が新国立劇場で観劇したのは、2013年11月17日の公演。そのとき、王女ツァレヴナを演じたのが、本日も王女の亡霊を演じる本島さん。火の鳥を演じたのは米沢唯さん、イワン王子を菅野英男さん、カスチェイを古川和則さん、というキャストでした。)

なお、井上さんからの、今回の定期演奏会を降板せざるを得なくなったことに対する「恨み節」が認められたメッセージ用紙も配られています。そちらを撮影したものも添えることに致します。

さて、本日の公演について触れていきましょう。まずは、前半の≪ディヴェルティメント≫から。

総じて、平板な演奏だったかと。音楽に躍動感が備わっていない。横山さんの指揮は、ある種、ケレン味のないものでありましたが、ただただ交通整理に力を注いでいた。そんなふうに思えてなりませんでした。特に、冒頭の箇所で、そのような印象が強かった。コンクールで第2位を獲得しただけあって、タクトさばきは明快ではあったのですが、音楽が、サラサラと無表情に流れてゆく。

音楽に動きが加わってくると、多少なりとも軽妙な味わいがプラスされてきたのですが、それでも、一本調子な印象。オーケストラをグイグイと引っ張っていく、といったものからは遠かった。そのような中、クラリネット奏者が、自発的に豊かな表情を与えてくれていたのが、印象的でありました。

≪ディヴェルティメント≫では不満の多かった私。リハーサルは、メインの≪火の鳥≫のに重点を置いてきたはずです。≪火の鳥≫での演奏に期待、という思いで、休憩時間を過ごしたものでした。

では、その≪火の鳥≫について。

オーケストラのメンバーもステージ上に並び、その前と後ろのスペースで踊りが繰り広げられるというスタイルが採られていました。更には、オーケストラの中央部分(ヴァイオリン群とチェロの間、フルートとオーボエ、クラリネットとファゴット、トランペットとトロンボーンの間、といったライン)にもスペースが設けられていて、そこをダンサーたちが行き来をしていた。

≪火の鳥≫は、やはり舞踊付きで面白味が増す作品なのだな、ということを認識させられた公演でした。ダンサーでは、王女の亡霊を演じた本島美和さんの、優美にして繊細で、しかも、ステージ上を動き回る際のしなやかな身のこなし(靴音のコトコトコトコトといった響きにも、気品が感じられ、かつ敏捷性の高さが感じられもした)といったところに、感銘を受けました。

全体的に、バレエ公演のように、飛んだり跳ねたり、クルクル回ったり、男性が女性を持ち上げたり放り投げたり、といった動きは殆ど採り入れられていません。本日の公演は、バレエの上演とは本質的に異なるもの。と言いつつもやはり、舞踊が入ると、視覚的な面白さが加味されてきます。ストラヴィンスキーや、この作品を世に送り出したバレエ・リュス(20世紀の初頭に、パリを中心に活動していたロシアバレエ団)の主宰であったディアギレフが、≪火の鳥≫で描き上げようと意図した世界が、眼前に広がることとなる。それも、活き活きとした形で。

もっとも、バレエ・リュス(フォーキンによる振付と、ゴンチャローワによる衣裳デザイン)での「これぞ火の鳥」といったジャンプや衣裳を一度知ってしまうと、私などはその印象に引っ張られてしまったというのが正直なところであります。バレエ・リュスによる≪火の鳥≫の舞台の様子は、コリン・デイヴィス&コンセルトヘボウによる音盤のジャケットにも採用されていますので、その印象が強いということもあるのですが。

さて、演奏について。冒頭の部分は、かなり危なっかしかった。アンサンブルに乱れがあり、音の粒がハッキリとしない。なんと言いましょうか、音楽に纏まりがなく、軟体動物のようにフニャフニャしたものとなっていた。これは、先が思いやられると不安になったのですが、しばらくすると、随分と持ち直してきた。それでもやはり、≪ディヴェルティメント≫と同様に、表情が平板。舞踊に目が奪われがちなため、目が6割、耳が4割、といった具合のウェイトで神経を働かせながらの鑑賞となったことで、思いが紛れたといった感じでもありました。

そのような中で、10分ほど進んだ箇所でのファゴットによる下降音型での特徴的な動きを、明瞭に発音させずに、柔らかく発音させていた(言い方によっては、なよなよと吹かせていた)のが印象的でありました。軟体動物のごとき音楽を、横山さんはもともと志向していたのかもしれません。と言いつつも、カスチェイによる場面では、エッジを立てながらのダイナミックな演奏が繰り広げられていた。このカスチェイの場面が、私にとっては、本日の≪火の鳥≫の演奏の中で、最もシックリきた箇所となりました。カスチェイの後半部分では、ダンサーたちは引っ込んでいて、音楽だけで勝負するような形を採っていただけに、ここの箇所での演奏の健闘ぶりには嬉しくなったものです。

ということで、舞踊付きの≪火の鳥≫に触れることができた喜び、しかも、本島さんによる素晴らしい踊りを観ることができたことへの満足感を胸に、会場を後にしました。