マケラ&コンセルトヘボウ管の京都公演(バルトークの≪管弦楽のための協奏曲≫ 他)を聴いて

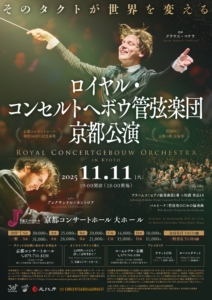

今日は、マケラ&コンセルトヘボウ管(RCO)の京都公演を聴いてきました。演目は、下記の2曲でありました。

●ブラームス ピアノ協奏曲第1番(独奏:アレクサンドル・カントロフ)

●バルトーク ≪管弦楽のための協奏曲≫

2年ぶりの来日となるコンセルトヘボウ管でありますが、2027年から首席指揮者に就くこととなっているマケラが指揮台に登るというところが、大きな注目点だと言えましょう。今回の来日では6つの公演が組まれており、本日の京都公演は、その初日でありました。

フィンランド生まれで、今年29歳になったマケラは、既にパリ管のシェフを務めており、2027年からはコンセルトヘボウ管とシカゴ響のシェフにも就任。同時に3つもの超一級のオーケストラのシェフを兼任することになるという、楽壇の風雲児と呼べるような存在となっています。

とは言うものの、音盤で聴くことのできる、シベリウスの交響曲全集やショスタコーヴィチの交響曲集(ともにオスロ・フィル)や、ストラヴィンスキーのバレエ音楽集(パリ管)では、音楽をジックリと鳴らしながら、音楽の芯のシッカリしている、若さを感じさせない充実した演奏を繰り広げてくれています。そのうえで、感受性豊かで、瑞々しい音楽を聞かせてくれる。生命力に満ちていて、生気に富んでもいる。敏捷性の高さが感じられて、鮮烈でありつつも、過度に鋭角的にならない。

全体的に、音楽センスの良さが感じられる指揮者。そのような印象を抱いています。

そんなマケラの実演に接するのは、本日が初めて。コンセルトヘボウ管の魅力も含めて、きっと素敵な音楽が鳴り響くのであろうと、ワクワクしながら会場に向かったものでした。

併せまして、ブラームスのピアノ協奏曲でピアノ独奏を務めるアレクサンドル・カントロフにも注目。マケラよりも更に1年若い28歳の俊英ピアニスト。彼の演奏は、録音も含めて全く聴いたことがないのですが、ヴァイオリニストである父親のジャン=ジャック・カントロフ譲りの、音楽センスの豊かさを感じさせてくれる演奏を繰り広げてくれるのではないだろうかと、こちらもとても楽しみでありました。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致します。

まずは、前半のブラームスから。

カントロフのピアノは、清冽さを備えたものでありました。基本的にはリリシストなのでありましょう。そのようなこともあり、剛毅な性格を備えている第1協奏曲ではありますが、力でねじ伏せるような演奏とは対極にある演奏だったと言いたい。

とは言うものの、全てにおいて、抒情性を重んじていた訳ではありません。例えば、第1楽章の展開部に入るための橋渡しを担っている箇所などでは、強靭なタッチを繰り出していた。そのような、剛柔織り交ぜての音楽づくりだったと言えましょう。そのうえで、柔らかさや繊細さを強調した演奏ぶりだった。

それ故に、ロマンティックな美しさを湛えた演奏になっていた。しかも、逞しさにも不足はない、といったものになっていた。更には、ケレン味のない音楽を奏で上げてくれていて、総じて、とても好感の持てる演奏となっていました。

そのようなカントロフに対して、マケラは、柔軟性のある音楽づくりだったと言えそう。

やや遅めのテンポで開始して、音楽を囃し立てるような素振りは一切感じられませんでした。その態度は、一般的に考えられる若手の指揮者によるものとはかなり掛け離れたものだったと言いたい。

その一方で、クッと指揮棒を振り上げたかと思うと、一閃して棒を振り下ろすこともしばしば。すると、オケから凝縮度が高く、かつ、勢いのある、鮮やかな音が引き出される。音楽が頗る逞しくもなる。この辺りは、マケラの面目躍如たるところだと言えそう。

それでいて、これまで音盤で接してきたマケラの演奏から感じられた瑞々しさといったものは、あまり強く感じられませんでした。それよりももっと、成熟していて、落ち着きを備えた音楽が鳴り響いていた。更には、繊細にして、敏感な音楽づくりが為されていたとも言いたい。なおかつ、しなやかさが随所に感じられた。

なお、第1楽章の展開部の途中に現れる舞曲風のフレーズでの表情が、なんと嬉々としていたことでしょうか。ここの箇所が、最も瑞々しい感性を感じられて、耳を奪われたものでした。

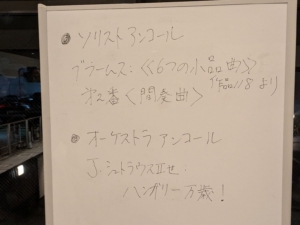

ソリストアンコールは、ブラームスの≪6つの小品≫から。

こちらもまた、協奏曲での演奏と同様に、清冽さを湛えた、リリックな演奏となっていました。カントロフの音楽に対する志向のベースは、まさにこの辺りにあるのだと痛感した次第であります。

さて、ここからはメインのオケコンについて。それはもう、唖然とするほどに素晴らしい演奏でありました。

前半のブラームスも悪くはありませんでした。しかしながら、このオケコンを聴くと、それはまさに「前座」だったのだと思えて仕方がありませんでした。オケコンで、マケラ&RCOの本領が発揮されたのだと言いたい。

なんと切れ味の鋭い演奏だったことでしょうか。と言いながらも、むやみやたらと鋭利な音楽として鳴り響かせていた訳ではありません。何と言いましょうか、まろやかに仕上げながら、鋭さを加えてゆく、といった演奏になっていた。この辺りは、RCOの体質に依るところも大きいのでしょうが、マケラの音楽性に負うところもかなりあってのことだと思えます。

しかも、オケの響きが頗る芳醇。そして、厚みがあった。それは、オーケストラが束になって押し寄せてくるような気迫の籠った厚み、と言いたくなるようなものでありました。このことは、第1楽章の冒頭から然りであり、22小節目でのヴィオラとチェロとコントラバスが旋律を奏でる箇所は、確かにクレッシェンドとデクレッシェンドが付いているのですが、そのメロディラインを、唸るようにして頗る逞しく奏で上げていった。また、第3楽章の「エレジー」の真ん中を過ぎた辺り、ヴァイオリン群がオールダウンの弓遣いをする直前からなど(97,98小節目)は、音が存分に唸っていた。

更には、第2楽章の「対の遊び」での各楽器の対話の、なんと軽妙であり、自在なことだったでしょう。「対の遊び」の真髄を見た思いであります。

また、マケラは、ブラームスと同様に、指揮棒を一閃して振り下ろすことがしばしば。そのことによって、鮮烈にして、しなやかな音楽が生まれてくる。そう、ブラームスでも、マケラはしなやかな音楽を奏で上げていたのですが、オケコンでは、その度合いが更に増していました。

そのうえで、全編を通じて、生気溢れる音楽を奏で上げてゆく。目鼻立ちがクッキリとしていて、明瞭な音楽になってもいた。起伏が大きく、かつ、作品の性格を誇張することなく描き上げてくれてもいた。

指揮者の俊敏さ、オケの技量の高さ、更には、まろやかで美しい響きと、オーケストラ演奏を聴く歓びをトコトン味わうことのできた演奏でありました。

アンコールはヨハン・シュトラウスⅡ世によるシュネル・ポルカの≪ハンガリー万歳≫。このコンビが、まさかヨハン・シュトラウスを演るとは思いもよらなかったのですが、これがまた、頗る鮮やかな演奏となっていました。

なんとしなやかな演奏だったことでしょう。そして、なんと生き生きとした演奏だったことでしょう。ハンガリーに題材を取った作品であるが故に、妖艶な雰囲気を湛えた音楽にもなっているのですが、そのような性格もクッキリと表されていた。そして、誠にスリリングでもあった。

オケコンも素晴らしかったのですが、最も魅了されたのは、僅か3分ほどの、このポルカでの演奏だったかもしれません。マケラの音楽性の豊かさと、RCOの技量の高さや、凝縮度が高いながらもマイルドでもある響きや、といったものが、結晶した演奏だったと言いたい。

聴いていて恍惚としてくるほどの、見事なアンコールでありました。

終演後は、喝采の嵐。団員が舞台袖に下がっても拍手は鳴りやまず、マケラは再び舞台上に現れることとなりました。

そのような熱狂的な反応も、至極当然のことだと思えてなりませんでした。