ダニエル・オッテンザマーをソリストに迎えての、ダウスゴー&大阪フィルによる演奏会(オール・ニールセン・プロ)の第2日目を聴いて

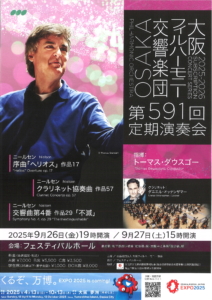

今日は、ダウスゴー&大阪フィルによる演奏会の第2日目を聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●ニールセン 序曲≪ヘリオス≫

●ニールセン クラリネット協奏曲(独奏:ダニエル・オッテンザマー)

●ニールセン ≪不滅≫

デンマークに生まれたダウスゴーが、自国の偉大な作曲家でありますニールセンの作品ばかりを並べたプラグラムを指揮。1963年の生まれですので、今年62歳を迎えたことになります。

オール・ニールセン・プロというのは、なかなか目にすることができないだけに、一つの演奏会でニールセンの音楽世界にドップリと浸ることができるであろう本日は、とても貴重な体験になりそうだとの思いを抱いたものでした。

しかも、クラリネット協奏曲のソリストを務めるのは、ウィーン・フィルの首席奏者であり、2024年度から大阪フィルアーティスト・イン・レジデンスを務めているダニエル・オッテンザマー。オッテンザマーの登場が、本日の演奏会を聴きに行くことの決め手でありました。

オッテンザマーは、2022年の5月に井上道義が指揮した演奏会で大阪フィルと初共演し、そこではコープランドのクラリネット協奏曲を演奏しています。その演奏の素晴らしさには、惚れ惚れとしたものでした。そこでの演奏はと言いますと、低音から高音まで、更には、どの音域においての弱音にしても強音にしても、音にムラが全くなかった。音が、実に滑らかに連なっていたのであります。そのうえで、曲想に応じて、誠に歯切れよく音が紡ぎ上げられていった。その自在感に唖然としたものでした。

その一方で、今年の7月に大阪フィルと共演したモーツァルトの協奏交響曲K.364とベートーヴェンの三重協奏曲(前者ではヴィオラの、後者ではヴァイオリンの、それぞれの独奏パートをクラリネットで吹く、という形での演奏)では、力づくで、デリカシーに乏しい吹き方をすることが多く、音にはふくよかさが不足していて、私を失望させたものでした。何よりも、音を押すことが多くて、私の趣味から大きく離れたものになっていた。更には、サーカス的な芸当になってしまうような箇所が散見されたことも、頂けなかった。

本日のニールセンでは、どのようなクラリネット演奏を聞かせてくれるのだろうか。期待と不安の入り混じった気持ちで、会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。

まずは、前半の2曲から。

≪ヘリオス≫、見事な演奏でありました。

冒頭と終結部のトランクィーロと指示されている箇所で、アンサンブルが不揃いになっていたのが気になりましたが、それ以外では、ダウスゴーの逞しさに満ちた音楽づくりによって、生命力に溢れた音楽が奏で上げられていました。とりわけ、太陽が昇ってゆく様などは頗る輝かしくもあり、見事でありました。また、全体を通じて、音楽が豊かに息づいていて、存分にうねっていたところにも感心させられた。

総じて、ダウスゴーによる確信に満ちた演奏ぶりが示されていた、聴き応え十分な演奏でありました。

さて、ここからは、私にとっては本日の最大のお目当てであった、ダニエル・オッテンザマーによるクラリネット協奏曲についてであります。それはもう、壮絶を極めた演奏が展開されていました。しかも、頗る巧かった。

オッテンザマーは、頗る自己顕示欲の強い演奏家だと言えましょう。この点は、2か月半前に聴いたモーツァルトとベートーヴェンでも感じられたこと。それは、時に鼻をつくこともありましたが、演奏家としては、必要な要素でもあると言えましょう。

それ故に、ある種のケレン味が感じられ、饒舌に過ぎる音楽となっているようにも思えたのですが、起伏に富んだ、魅惑的な音楽が鳴り響いていたとも言いたい。

時に、けたたましいほどの強奏を行っていたのですが、それは作品が求めている姿。そのようなことも含めて、作品の実像をクッキリと描き上げることとなっていたのでした。

その一方で、弱音の美しさは、途轍もないほどでありました。ス~っと吸い込まれるようでもあった。そのうえで、ニュアンス豊かでもあった。

また、テクニックも万全。技巧性の極めて高いこの作品を、全く危なげなく吹いていった。しかも、実に滑らかに。本日のオッテンザマーによる演奏で、この点が最も感心させられたところとなったものでした。

なお、常に舞台を動き回りながらの演奏となっていて、その点が芝居じみたものになっているように思えたのが、すごく気になりました。それは、舞台人としての誇張された姿を見せられているようにも思えた。ちょっと言い方を変えると、オッテンザマーの虚栄心のようなものが見え隠れしているようにも思え、あまり愉快なものではありませんでした。但し、そのような形で動き回りながらの演奏によって、最初のカデンツァでは、まるでピエロによる独白のような趣きを呈することとなり、諧謔味や哀愁やが滲み出てきたのが、とても印象深かった。諧謔味や哀愁、こういった要素は、この作品が持っている性格に他ならない。その点が、思いもかけず強調されていたのは、興味の尽きないところであります。

全体的に、オッテンザマーとニールセン、とても相性が良さそうだと思えてなりませんでした。あざとさが感じられたものの、完成度が高く、かつ、表現の幅の極めて広い演奏だったとも言いたい。

こんなにも見事なニールセンのクラリネット協奏曲は、とりわけ、こんなにも技巧的に優れたニールセンのクラリネット協奏曲は、そうそう聴くことができないだろう。そんな思いを抱いたものでした。

そのようなオッテンザマーをバックアップしていたダウスゴーは、音楽のツボをシッカリと押さえながらの演奏ぶりを披露してくれていました。そして、≪ヘリオス≫と同様に、生気に満ちていた演奏を展開してくれていて、見事でありました。

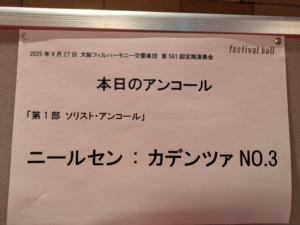

なお、ソリストアンコールは、クラリネット協奏曲の第1楽章に相当する部分をモチーフにした、本編の演奏で用いられたものとは別のカデンツァ。こちらも、グリッサンドを加えるなどして、起伏に富み、ニュアンス豊かな音楽が奏で上げられていました。そしてやはり、弱音での美しさが際立っていた。

それでは、ここからはメインの≪不滅≫についてであります。

こちらも素晴らしかった。それは、逞しい筆致によって描き上げられていった演奏だと言いたい。

驚いたことに、ダウスゴーがステージに登場して指揮台に上がると、聴衆からの拍手が鳴り響いている中で、演奏を開始したのでした。それはもう、息つく暇もなく一気に、この作品に流れ込んでいった、といったものになったものでした。

ところで、これは≪ヘリオス≫でも感じられたことですが、ダウスゴーによる演奏ぶりは確信に満ちたものだったと言いたい。両曲ともに暗譜で指揮をしており、完全に掌中に収めている作品なのでありましょう。そして、自国の作曲家への敬愛の現れだったとも思えてならなかった。

(クラリネット協奏曲のみ楽譜を見ながらの指揮となっていましたが、既に述べましたように、そちらも間然するところのない演奏となっていた。)

まずもって、輪郭線がクッキリとしていて、頗る明晰な演奏が繰り広げられていました。この作品は、随所で弦楽器の各パートが束になって早いパッセージで駆け抜けてゆく、といった形が採られているのですが、そういった箇所も、乱れることなく勢いをもって奏で上げられてゆく。地響きを上げながら突き進んでゆく、といった様相だったとも言えそう。その演奏ぶりたるや、実に溌剌としていて、かつ、毅然としていた。生気に溢れていて、なおかつ、音楽に厚みが備わったものになっていた。そこからは、大フィルの面々の心意気、といったものが感じられもした。

なお、大フィルは、どのパートも充実していました。この曲の見せ場を演出する2対のティンパニは、壮絶でありつつも、決して大袈裟な所作が見受けられるような演奏ぶりにはなっておらずに、堅実であり、何となしに格調の高さのようなものすら感じられるものとなっていました。

また、トロンボーンが随所で活躍するのですが、その演奏ぶりは、存在感タップリでありました。音にハリがあって、必要十分に輝かしくもあった。この演奏を克明なものにするのに、大きく貢献していたとも言いたい。

更には、チェロによるソロも、そんなに長いものではないのですが、存在感十分だった。朗々としていて、音に艶があった。先月、神戸でエルガーのチェロ協奏曲のソロを奏でていた花崎さんが弾いていたのでしょうか。でありますと、協奏曲でのソロでは、押し出しの弱さが感じられたのですが、オーケストラ作品でのソロとなると、やはり格の違いのようなものが感じられたものでした。

なおかつ、木管楽器群も、巧緻なアンサンブルを繰り広げてくれていました。全体を4楽章と見なした際の第2楽章は、木管楽器が軽妙な掛け合いを繰り広げるのですが、見事でありました。息遣いに統一感があり、音のブレンドの具合も惚れ惚れするほどのものでありました。

そんな大フィルメンバーの、献身的な、かつ、的確な反応に支えられながら、ダウスゴーは、自らの信じる≪不滅≫像を、シッカリと描き上げていった。そのように言えましょう。その結果として、生気に溢れ、壮麗な音楽世界が鮮やかに出現することとなった。そう、総じて、克明にして、逞しくて、かつ、鮮烈な演奏が繰り広げられていたのであります。しかも、抒情性が示される箇所では、しなやかにして、リリカルな音楽が鳴り響いていた。第3楽章では、切迫感に満ちた音楽が奏で上げられてもいた。

ダウスゴー、実演に接するのは初めてであり、しかも、音盤でも聴いてこなかった指揮者だったのですが、名匠だと言いたい。これから、大いに注目していきたいものです。

なお、これは余談になるのですが、かなりの情熱家であり、感情の豊かな方なのでありましょう。3つの作品の演奏が終わる度に、コンマスの崔文洙(ちぇ むんす)さんと固いハグを交わしていました。その様が、全くワザとらしくなく、好感が持てたものでした。好人物でもありそうです。

ニールセンの3つの作品に、充実した演奏で触れることのできた本日の演奏会。その内容は、期待以上のものでありました。

満ち足りた気分で、会場を後にしたものでした。