沖澤のどかさん&京都市交響楽団による演奏会(≪シェエラザード≫他)の第2日目を聴いて

今日は、沖澤のどかさん&京都市交響楽団による演奏会の第2日目を聴いてきました。なお、沖澤さん&京響の好調ぶりが反映されてのことでしょう、昨日も今日も、チケットは完売だったそうです。

演目は、下記の2曲。

●ファランク 交響曲第3番

●R=コルサコフ ≪シェエラザード≫

沖澤さん&京響のコンビは、今年の3月の定演で≪英雄の生涯≫を演奏し、そこでは豊かで艶やかな響きを聞かせてくれていました。しかも、小細工を弄さずに、率直に音楽を奏で上げゆく、ケレン味のない音楽づくりが為されていた。スッキリとした演奏ぶりでもあった。

本日のメインであります≪シェエラザード≫は、≪英雄の生涯≫をはじめとしたR・シュトラウスによる諸作と同様に、絢爛豪華たる音楽世界が広がる作品。それだけに、豊穣な音楽が奏で上げられるのではないだろうかと、大きな期待を寄せていました。それでいて、あまり大仰な表情付けを施さずに、スッキリと纏め上げてくれるのではないだろうか、と。

また、石田さんによるコンマスソロが、抒情性を帯びていて、かつ、キリっとしたものになるのではないだろうか、と予測。こちらも楽しみでありました。

前プロで演奏されるのは、ファランク(1804-1875)というフランス生まれの女流作曲家の作品。女性の指揮者として、この女流の作曲家に共感している、といったところもあってのプログラミングなのかもしれません。

ベルリオーズや、シューマン、メンデルスゾーン、リストなどと同時代を生きていて、私には初めて名前を聞く作曲家になります。ウィーン古典派への造詣が深かったということで、古典派の伝統にロマン派の情趣を織り込んでゆく、といった作風を示していた作曲家のようです。ちなみに、本日演奏される交響曲第3番は、ト短調を主調にしていることも含め、モーツァルトの交響曲第40番との類似性が窺えるとのこと。

そのような作品で沖澤さんがどのような演奏を繰り広げてくれるのかと、その点にも興味を惹かれての鑑賞でありました。

なお、このプログラムをひっさげて、明日から9/28までの1週間、兵庫(西宮)、東京、福井、長野、八戸、青森の6都市を周るツアーに出掛けることのこと。沖澤さんは青森県三沢市の生まれのため、青森県では2ヶ所で演奏会を催すところに沖澤さんの郷土愛が滲み出ています。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずは、前半のファランクから。

モーツァルトの40番との類似性が窺えるというよりも、かなりロマン派的な色調の濃い音楽でありました。似ているとすれば、メンデルスゾーンでしょうか。メンデルスゾーンも単調の作品を数多く書いていて、それらではしばしば、優美な性格と共に、過剰にならない範囲で激情的な音楽世界を表出してくれますが、それと似た音楽となっていました。しかも、第1楽章は、1つ振りで進んでゆく3拍子で、推進力を秘めていた。

そのような性格を帯びていつつ、とりわけ第1楽章において顕著だったのですが、木管楽器による掛け合いや、そこにヴァイオリン群も加わって掛け合いを繰り広げる、といった場面が多く、音楽が厚みを持って鳴り響いてゆくというよりも、ある種、室内楽的な綾を感じさせられることが多かった。

問題はこの点でありまして、京響のアンサンブルには緻密さが不足していて、アンサンブルがスムーズに展開されていなかった。団員が、作品を熟知していない中での演奏だったということもあるのでしょうが、もっと丹念にリハーサルを積んで(リハは、3日間だったようです)、このような問題をクリアして欲しかった。

また、沖澤さんの音楽づくりも、彼女ならではの誠実さは十分に窺えたものの、この作品が持っていたであろう激情性は薄かったように思えた。そして、もっと律動感を前面に押し出しても良かったのではと思えた。

更には、緩徐楽章となる第2楽章は、抒情性に満ちていて、歌心が発揮されるような音楽になっていたのですが、沖澤さんによる演奏ぶりは、しなやかな歌心といったものに不足していたのが惜しかった。

正直言って、作品の魅力もさほど感じられず、全体的に興味の掻き立てられる音楽であったり、演奏であったり、といったことはありませんでした。

ここからは、メインの≪シェエラザード≫について。

ある程度は期待に応えてくれていた演奏ではありましたが、沖澤さんであれば、もっと聴き応えのある演奏も可能だったのではとも思えたものでした。

冒頭のトゥッティによって奏で上げる箇所は、かなり遅く始められ、実に物々しいものとなっていました。それはまさに、これから音楽による絵巻が始まりますよ、ということを明確と示してくれるものだったと言えそう。語り部として振る舞おうといった、沖澤さんの気概のようなものが込められていたとも思えた。但し、この箇所の演奏は、惜しむらくは縦の線が揃っていなかった。前半のファランクでも感じられたように、丹念に仕上げることを怠っていた。そんなふうに思えたものでした。

さて、沖澤さんであれば、もっと聴き応えのある演奏になっていたのではと書いたのは、この点についてではありません。なんと言いましょうか、本日の演奏には、この作品が秘めている「うねり」が十分に示し切れていなかったように思えたことが、とても残念だったのであります。

プレトークで沖澤さんは、決して安全運転するようなことなく、アグレッシブに音楽を奏で上げていきたい、といったような趣旨のことを語っていました。なるほど、単に安全運転に徹したような演奏ではなかったことは十分に認められましょう。音楽の抑揚を付けながら、しなやかに奏で上げてくれていた。呼吸のシッカリとした演奏ぶりで、曲想に即したアゴーギクが丹念に付けられていた。そういった点での音楽の流れには間然とするところがなかった。安心して音楽の流れに身を任せることのできる演奏だった。

(プレトークでは、大船に乗った気持ちで聴いて頂けるであろうといった自負を示しておられました。しかも、最後には難破してしまいますが、といったユーモアも交えながら。)

とは言え、聴いて興奮したかと言えば、さにあらず。スリリングだったというよりも、お行儀の良さが感じられ、几帳面に過ぎるものだったと言いたい。沖澤さんは、小澤征爾さんとイメージが重なるところがありますが(或いは、沖澤さんが目指す音楽は、小澤さんの演奏を規範にされているのかもしれません)、今しがた述べた点は、まさに小澤さんのようだったと言えそう。

その分、格調の高さの感じられた≪シェエラザード≫になっていました。どこにも破綻のない演奏でもあった。

そして、もう一つ悔やまれた点としては、歌心が今ひとつだったこと。これは、前半のファランクでも感じられたこと。もっと伸びやかな歌を披露しても良いのではと思えてなりませんでした。なんと言いましょうか、沖澤さんによる歌には、硬さが感じられたのであります。

と、ここまではマイナスなことを主として書いてきましたが、音楽を存分に鳴らしきった演奏になっていたのには感心させられました。半年前の≪英雄の生涯≫と同様に、豊かで艷やかな音がホールを満たしてくれていた。期待に応えてくれたというのは、まさにこの点においてであります。

更には、沖澤さんならではのケレン味のない演奏となっていたのも、嬉しいところ。そのために、≪シェエラザード≫が茶番のような音楽として鳴り響くことがなかった。先にも書きましたように、格調の高い音楽として奏で上げられていたのであります。この辺りは、沖澤さんの演奏から繰り返し感じられることであり、彼女の美質であると言えましょう。そんな「沖澤ワールド」と呼べそうな音楽世界に、≪シェエラザード≫でも触れることができたのは、大きな歓びでありました。

なお、石田さんによるヴァイオリンソロは、とても楚々としたものでした。儚げでもあった。但し、いかんせん音量が弱すぎました。これは、2022年8月に聴いた、準・メルクル指揮によるサン=サーンスの≪死の舞踏≫でも感じられたこと。ソロがオケに埋没してしまうことが多く、その点がとても残念でした。そのような中で、周りが鳴り止んでいる状態(ハープのみが合いの手を入れる)第2楽章冒頭でのソロでは、透き通るような美しさを湛えていて、グッと惹き込まれたものでした。

そのようなコンマスソロに対して、チェロによるソロ(山本さんという方が弾いていたのでしょうか)には大いに魅了されました。朗々としていて、かつ、艷やかで、音量も十分。自在感に溢れたソロを繰り広げてくれていました。

また、オーボエ(こちらは、高山さんという女流奏者でしょうか)のふくよかな響きにも、耳を奪われました。

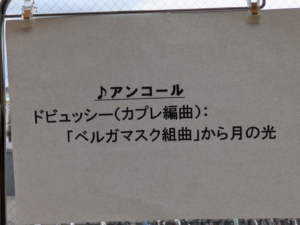

なお、定期演奏会には珍しく、オケによるアンコールが披露されました。曲目は、ドビュッシーの≪月の光≫。明日からのツアーのために用意しているアンコールを、本日も演奏してくれたのでしょう。

その≪月の光≫での演奏も、今ひとつうねりが乏しくて、あまり魅力的ではなかった。音の精妙さにも不足していた。

よく知られたピアノの独奏曲をオケで演奏する難しさといったものが感じられたものでした。