尾高忠明さん&大阪フィル+葵トリオによる京都公演(オール・ベートーヴェン・プロ)を聴いて

今日は、京都コンサートホールで尾高忠明さん&大阪フィルの京都公演を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●ベートーヴェン 三重協奏曲(独奏:葵トリオ)

●ベートーヴェン ≪田園≫

本日の一番のお目当ては、葵トリオでありました。

一昨年の春に、モーツァルト、シューマン、シューベルトのピアノ三重奏曲の実演に接し、その素晴らしさに深い感銘を受けた。情熱的な性格の強いヴァイオリンの小川さんと、冷静で音楽に柔らかみを与えてくれるピアノの秋元さんにチェロの伊東さん。その3人が織り成す音楽は、基本的には元気の良さを前面に押し出しながらも、ケレン味のない演奏ぶりであり、なおかつ、柔軟性を備えたものでありました。そのような3人を迎えて、尾高さん&大フィルのコンビが、どのような演奏を繰り広げてくれるのか。実演で接する機会のあまり無いベートーヴェンの三重協奏曲を、このような組合せで聴くことができることに、胸を躍らせたものでした。

また、メインの≪田園≫も、きっと、尾高さんならではのケレン味のない実直な音楽づくりが繰り広げられるのであろうと期待しながら、会場に向かったのであります。

それでは、本日の演奏をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。

前半の三重協奏曲でありますが、聴き応え十分な素晴らしい演奏でありました。

聴いていて、つくづく良い曲だなぁという思いが込み上げてきて、幸福感に包まれてきました。数あるベートーヴェンの中では、駄作と言われることの多い作品となっていますが、聴きどころ満載の、実に魅力的な曲であります。そして、作品の魅力を最大限に引き出してくれていたと言えそうな本日の出演者たちに、心から感謝したい。とりわけ、葵トリオの3人に。中でも、チェロの伊東さんに。

まずもって、葵トリオが、ソリストとしても卓越した演奏家の集まりなのだということをハッキリと理解することのできる演奏だった。そんなふうに言えるように思えます。

三重協奏曲の場合、3人だけによる室内楽のように、3人のうちの誰かが音楽を支えてゆく、という必要は殆どありません。そこのところは、オーケストラが分担してくれている。それ故に、3人のソリストたちは、旋律をときに高らかに、ときに綿々と、ときに勇ましく奏で上げてゆく。その自在感たるや、見事でありました。とりわけ、チェロの伊東さんの、ノーブルでありつつも軽やかで、しかも力強くて、という演奏ぶりは圧巻でした。また、ヴァイオリンの小川さんは、やはりパッショネイトな感興が強く、自らの音楽をオケに受け渡す際のジェスチャーがまた、情熱家ぶりを引き立てていた。と言いつつも、2年半前に比べると、内省的な要素も加わっているように思えた。

その2人が、とりわけソロイスティックな味わいの濃い演奏を繰り広げてくれていたのですが、秋元さんによるピアノは、多様性に満ちていたように思えたものでした。力強さと繊細さとが絶妙にミックスされていて、ソロイスティックな側面をシッカリと立たせながらも、必要以上に豪放にならない。押し出しの強さに不足はなかったものの、音楽を暖かく包み込んでくれるような演奏ぶりだった、とも言えそう。そのうえで、抒情性の豊かさは、伊東さんと並ぶものがあった。

そのような3人によって、充実度の高い、そして、味わいの深い演奏が展開されていったのであります。しかも、最終楽章の中間部に顕著であるように、峻厳な様相を呈しながら、三者がガップリと組み合って雄弁な音楽を奏で上げてゆく、といった要素も見事に描き切っていた。

そのような3人に対して、尾高さん&大フィルは、冒頭のチェロ・バスによる旋律の提示が、かなりゴニョゴニョした感じのする不明瞭な音楽になっていて、先行きが心配になったのですが、すぐに取り戻して、総じて安定感のある演奏を繰り広げてくれていました。低音に比重を置きながらのどっしりと構えた演奏ぶりでありつつも、過度に重くなるようなことがなかったのも好ましかった。

葵トリオの3人も、さぞや演奏しやすかったのではないでしょうか。

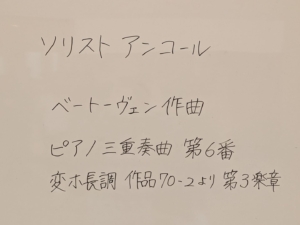

ソリストアンコールは、ベートーヴェンのピアノ三重奏曲第6番から第3楽章。

柔らかみを帯びていて、かつ、滋味深さの感じられた、素敵な演奏でありました。ピアノ三重奏曲だと、3人によるアンサンブルの綾がシッカリと見えてきて、三重協奏曲とは別物の魅力を湛えた演奏だったと言いたい。

続きましては、メインの≪田園≫について。

こちらは、期待ハズレな演奏でありました。予想通りにケレン味のない率直な演奏ぶりで、その点については問題ないのですが、総じて踏み込み不足な演奏だったと思えてなりませんでした。

まずもって、楽譜に反する演奏が散見されてのですが、これはどうしてなのでしょうか。音価が楽譜通りではなかったり、アーティキュレーションが楽譜と異なっていたり、といったことが何ヶ所かで見受けられたのです。

例えば、第1楽章の54小節目からの第1ヴァイオリン。57小節目と61小節目は8分音符なのですが、63小節目は4分音符。しかしながら、尾高さんは、57小節目と61小節目も、4分音符であるかのように音を長めに伸ばしていて、63小節目の4分音符との違いが不明瞭でした。ここは、63小節目のみを、音を長くして安堵感のようなものを滲ませて欲しい。

例えば、第2楽章の60小節目を過ぎた辺りのフルートとオーボエ。16分音符による音型にはスラーが付いているのですが、明確にタンギングをさせていました(注)。その直後のクラリネット(75,76小節目)の16分音符にはスタカートが付いているため、それに準じるようにフルートとオーボエもタンギングさせたのかもしれませんが、そうすると、もともとベートーヴェンが書いた60小節目辺りの音楽とは、表情が明らかに変わってくる。

ベートーヴェンの作品の場合、「楽譜は絶対」だと、私は信じています。他の作曲家の作品でも、このことは当てはまりましょうが、ベートーヴェンにおいては、その意味合いが殊更に強いと信じて疑いません。楽譜通りに演奏することによって、ベートーヴェンのメッセージが的確に伝わるのでありますので。それからすると、なぜ、このように楽譜と違うことを尾高さんは「敢えて」行ったのでしょうか(尾高さんは、意図的に楽譜を変えたであろうことは、明白だと思います)。私には不思議でなりませんでした。

また、fとffの差も、あまり強調されていませんでした。例えば、第1楽章の93小節目はfですが、同じ動きとなっている100小節目はffとなっている。例えば、第1楽章の440小節目からは、ずっとfなのですが、458小節目でffに切り替わる。尾高さんの指揮を見ていますと、ffで音量を増すような仕草は見受けられるのですが、そもそも、fの時点で音量が大き過ぎたように思えたのであります。と言いますが、音圧が掛かり過ぎていた。そのために、ffが生きてこない。音の広がりが増すこともなかった。第1楽章の458小節目などがその良い例で、音楽の裾野がグーっと広がって欲しいのに、そうならない。尾高さんの設計ミスだと言いたい。

また、おしなべてレガートが効きすぎていたようにも思えた。そのために、音楽が得てしてノッペラとしたものになっていた。もっと、弾んで欲しかった。目鼻立ちが鮮やかであって欲しかった。

更には、アインザッツが曖昧な箇所が多くて、アンサンブルの精緻さに欠ける場合が多かった。歯切れが悪くて、モゴモゴした感じにもなる。

なるほど、穏健な演奏だったと思えます。そのこと自体は、決して悪いとは思いません。しかしながら、鋭敏さに欠けていて、かつ、やるべきことが中途半端に思えた≪田園≫でした。そんなこんなによって、作品の生命力が、適切に放出されてこない。最終楽章での昂揚感も、中途半端だった。と言いますか、真実味に不足したものになっていた。

9月に聴いた尾高さん&大フィルによる≪ミサ・ソレムニス≫に続いて、煮えきらないベートーヴェンを聴かされた。そんな不満が込み上げてくる演奏でありました。

縷々書いてきました。

メインの≪田園≫には失望させられましたが、それでも、素晴らしい三重協奏曲を聴くことのできた喜びのほうが優った演奏会だった。そんな思いを抱きながら、帰途に就いたものでした。

(注)

マリス・ヤンソンス&バイエルン放送響による≪田園≫(2012年 ミュンヘン・ライヴ)を聴いていますと、第2楽章の64,65小節目のフルートとオーボエがタンギングしながら吹いていました。そこで、ネットでベートーヴェンの新旧の楽譜の相違点を検索してみますと、ベーレンライター版を始めとした新版では、旧版では付記されていた64,65小節目のスラーは削除されたと記されていた。

新版は、ベートーヴェンの意図を忠実に反映させるために校訂を施して起こされた版になります。そのため、64,65小節目のフルートとオーボエは、尾高さん&大フィルが演奏された通りに、スラーを付けずに音を切って奏でることが、ベートーヴェンが本来意図していた表情だったということになりましょう。