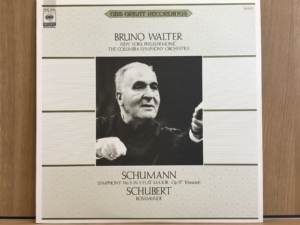

ワルター&ニューヨーク・フィルによるシューマンの≪ライン≫を聴いて

ワルター&ニューヨーク・フィルによるシューマンの≪ライン≫(1941年録音)を聴いてみました。

モノラル期のワルターによる多くの録音に共通してみられる「覇気」が、シッカリと刻みこまれている演奏となっています。逞しい生命力が貫かれてもいる。

とは言いましても、1950年代前半に録音されたニューヨーク・フィルとのブラームスやモーツァルトやベートーヴェンなどで感じられた「燦然たる輝きを放つ、熱気みなぎる」演奏と比べると、かなり穏やかであるようにも思えます。むしろ、1930年代にウィーン・フィルと遺してくれたEMIへの一連の録音での、馥郁とした薫りの立ち込める演奏たちに通ずるようなものが感じられる。なるほど、ここでの演奏は、EMIへのウィーン・フィルとの録音から数年しか経っていないため、そのことも大いに頷けます。

そして、これはもう、どの時期のワルターの演奏に共通して言えることなのですが、なんとも言えない暖かみがある。音楽の奥に微笑みが感じられる。慈しみが感じられもする。

そのうえで、誠に気宇の大きな音楽が奏で上げられています。音楽が存分にうねってもいる。その先からは、シューマン特有の「狂気」を感じ取ることもできる。

ワルターの奥行きの深さを感得することのできる、素敵な≪ライン≫。そんなふうに言いたくなります。

ワルターによるシューマンの交響曲のセッション録音は、おそらく、この演奏だけでありましょう。そのような点も含めて、ワルターという指揮者を知るうえで、とても貴重な音盤だと言えるのではないでしょうか。