鈴木優人さん&京都市交響楽団による演奏会を聴いて

今日は、鈴木優人さん&京響による演奏会の2日目を聴いてきました。

演目は、下記の3曲。オール・ロシア物プロでありました。

●プロコフィエフ ≪古典≫

●ストラヴィンスキー ≪弦楽のための協奏曲≫

●ラフマニノフ 交響曲第2番

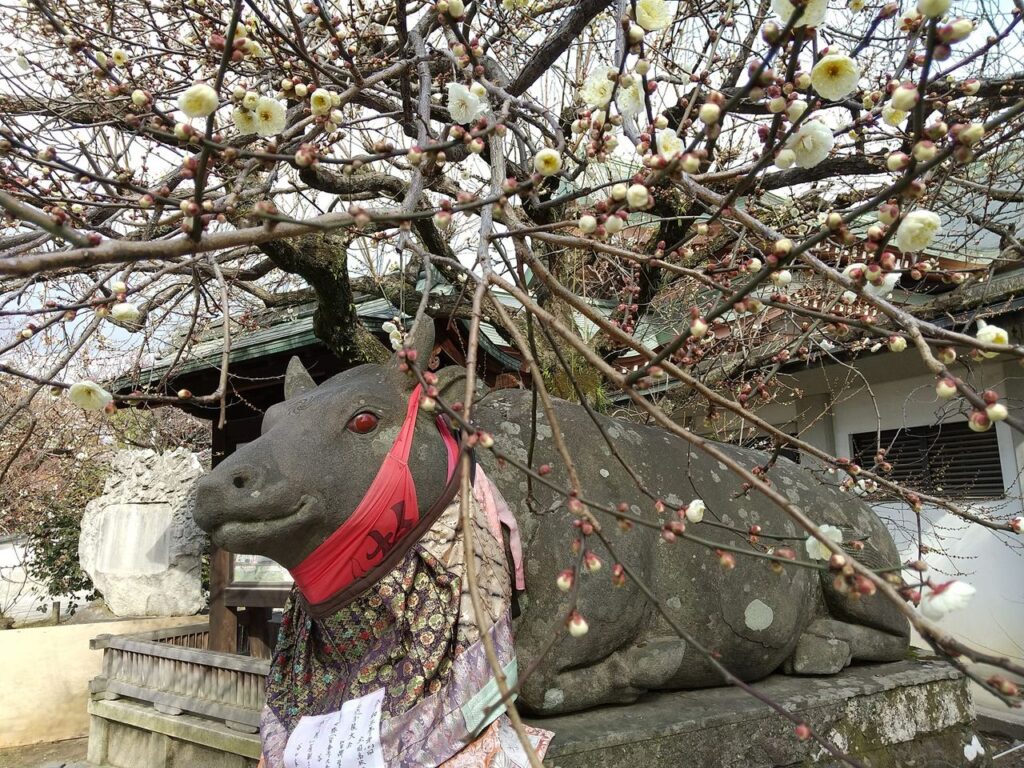

演奏会場へ行く前に、北野天満宮に寄ってみました。そろそろ、梅が咲き始める頃かな、と思いながら。

行ってみますと、予想以上に開花していてびっくり。まだまだ開花していない木の方が多かったですが、木によっては2分咲きくらいになっていたでしょうか。白梅も、紅梅も、清楚な花を咲かせていました。但し、本殿前の「飛梅」は、まだ硬くつぼんでいます。

見頃は、2月下旬でしょうか。これから3月の上旬くらいまで、京都市内の各地で、梅を楽しむことができるでしょうね。

さて、鈴木優人さんの演奏に接するのは、昨年の1月に日本センチュリー響とのバッハとシューベルトを聴いて以来の2回目になります。本日は、前半に新古典主義の近代音楽を2曲、後半に濃厚なロマンティシズムを湛えた作品を置くという、なかなかに意欲的なプログラムを組んでいる。

会場に到着すると、鈴木優人さんが、ホールの東側の歩道を、スマホを触りながら歩いておられました。何人かの来場者が気付いて声を掛けていましたので、私も「意欲的なプログラムですね。楽しみにしていますよ。」と伝えると、「意欲的ですよぉ~!!」と返事をされていました。

昨年のシューベルトでは、速めのテンポを基調にして、筋肉質で硬質な音楽づくりをベースにしながら、至るところでアタックを付けながら発音させたり、時に爆裂音を鳴らしたりと、隈取りのクッキリとした音楽世界を描き上げていました。と言いつつも、過度にエキセントリックな演奏にもなっていなかった。

本日は、バロックやウィーン古典派の作品から離れて、近代ロシア音楽の3曲で、どのような演奏を繰り広げてくれるだろうか。期待に胸を躍らせながら、席に着きました。

まずは、前半の2曲から。

プロコフィエフの≪古典≫は、第1楽章は遅めのテンポ。疾駆感を前面に押し出さずに、丸みを帯びた、優美な演奏ぶり。この作品は、古典的な佇まいをしていながらも、鋭い感覚を備えた音楽となっているだけに、ちょっと意外なアプローチでありました。そして、その演奏ぶりは第2,3楽章にも引き継がれていた。但し、第2楽章は、立体感を出そうという意志が感じられました。

しかしながら、最終楽章では速めのテンポに舵を切り直して、颯爽と奏で上げてゆく。フルートによるグリッサンドも、かなり強調されていて、音楽に鮮やかなアクセントが与えられていた。

前半3つの楽章と最終楽章とのコントラストがくっきりとしていた演奏。それだけに、最終楽章での快活さが目を引くこととなっていました。なかなかに考えられた≪古典≫の演奏だったと言えましょう。但し、個人的には、一貫して最終楽章でのスタンスで演奏して欲しかった、と思ったものでした。

ストラヴィンスキーの≪弦楽のための協奏曲≫は、≪ミューズを率いるアポロ≫を思わせる作品。合奏協奏曲に似た楽器構成や、構造に堅固さが感じられるところに、バロック音楽との近似性が見出だせます。そう言えば、お父さんの鈴木雅明さんも、フィンランドのオーケストラでありますタピオラ・シンフォニエッタを指揮して、≪プルチネルラ≫≪ミューズを率いるアポロ≫と、この≪弦楽のための協奏曲≫の新古典主義の3つの作品を録音していました。今回、優人さんがこの作品を採り上げたのも、お父さんの影響があったのだろうと想像できました。

さて、その演奏でありますが、本日の3つの作品の中で、私としましては、最もしっくりきました。

堅固な演奏ぶりで、目鼻立ちがクッキリとしていた。急・緩・急の3つの楽章で構成されている作品になるのですが、両端楽章では動きがキリっとしていて、音楽が立体的に浮かび上がるようであった。その一方で、中間楽章では、ロマンティックな雰囲気が立ち昇ってきていた。そのコントラストがまた、鮮やか。

鈴木優人さんは、音楽が織り成すコントラストに、強い関心を示す指揮者なのでしょうか。その印象は、昨年聴きましたシューベルトにも繋がります。

続きましては、メインのラフマニノフについて。

この曲は、学生オケでの3年生の時に演奏した経験があるだけに、非常に思い入れの強い音楽となっています。「ここは、こうして欲しい」という箇所が山ほどある。ここは、前のめりになりながら前に進んで欲しいとか、ここは存分に粘って欲しいとか、ここは思いっ切りすすり泣いて欲しいとか、この楽器の動きを前面に押し出して欲しいとか。

さて、本日の演奏は、そのような私のこの作品に対する「感性」のようなものと、必ずしも一致する演奏ではありませんでした。何と言いましょうか、呼吸や鼓動やに、若干なりの「ズレ」が感じられたのであります。しかしながら、好演であったと思えます。概して、ケレン味のない、真摯な演奏ぶりでありました。

思い切り粘ることもなく、と言って、サラリとしている訳でもなく。濃厚とは言えないまでも、ロマンティシズムを湛えていて、甘美な音楽世界が広がっていた。

(鈴木さん本人としましては、ロマンティシズムを押し出した演奏を繰り広げたと思われているかもしれませんが。)

思い入れの強い作品を聴くのは、なかなか難しいものですね。そのようなことを、まざまざと考えさせられました。そう言えば、この曲を実演で接するのは、今日が初めてだったかもしれません。

概して、鈴木さんの演奏は、前のめりになることなく、音楽をたっぷりと鳴らし切ろうという意図の強いものでありました。そのために、この作品が持っている(と、私が感じている)、うねるようにして迸り出る激情、押しては引いてゆく、波のように現れてくる激情に、乏しかったように思えます。なるほど、甘美な音楽が鳴り響いていましたが、狂おしいほどのロマンティシズムが内側から噴き出してくる、といった音楽にはなっていなかったようにも思えた。

個人的な好みからすれば、もっと濃厚であっても良かったのでは、もっと内側からうごめいてくるような演奏であっても良かったのではと思われたのですが、それなりに楽しめた演奏でありました。