井上道義さんによるプッチーニの≪ラ・ボエーム≫の京都公演を観劇して

今日は、ロームシアター京都へ、井上道義さんによるプッチーニの≪ラ・ボエーム≫を観に行ってきました。

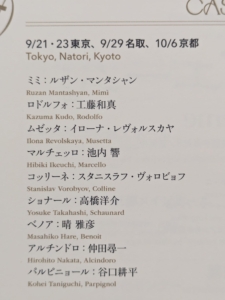

配役につきましては、お手数ですが、添付のキャスト表をご覧ください。

この公演は「全国共同制作オペラ」と銘打たれていて、9月から11月にかけて、全国の7つの都市で8つの公演が組まれているプロジェクト(東京のみ、2回の上演が持たれている)となっています。

本日の京都公演は、3つ目の都市となり、4回目の上演。都市ごとに起用されるオーケストラは異なっており、京都では京響がピットに入りました。また、合唱は、きょうと+ひょうごプロデュースオペラ合唱団と、京都市少年合唱団が担当。

演出は森山開次さん。この方は、昨年の兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)との舞踊付きでの≪火の鳥≫でも、演出とダンスを担当されていました(但し、井上さんは急病のため降板してしまった)。今回の≪ラ・ボエーム≫のでも、通常では起用されることのないダンサーが登場することになっていて、舞踊が重要な役割を果たす演出となるのだろうなと想定できました(それは恐らく、第2幕においてだろうと予測)。

ところで、井上さんは、今年の12月で指揮者活動から引退することを表明されている。その井上さんによる最後のオペラ公演として≪ラ・ボエーム≫が選ばれたことは、意外に思えます。と言いますのも、このオペラと井上さんの音楽に対する志向とは、水と油のように思えますので。

エネルギッシュで、ある種の粘着質な性格を持っていると言えそうな井上さんの演奏ぶり。「壮大な絵巻物」といったような性格を持った作品において、本領を発揮するタイプだと言えそう。その一方で、≪ラ・ボエーム≫は、繊細で精妙で、抒情性の豊かさが前面に押し出される、といった性質の強い青春劇。小市民的で純情な世界が描かれてゆく音楽であります。私には、この両者の特徴が、なかなか結び付きにくかった。

とは言うものの、このオペラは、井上さんの「最愛のオペラ」のようです。

(プログラム冊子に書かれている井上さんのコメントだと、青春時代の憧れのオペラだった、ということです。)

ここで思い出されるのが、バーンスタインが最晩年の1987年に、自身にとっての最後のオペラ作品として録音した(結果的に最後になった、と言うべきなのかもしれませんが)のが≪ラ・ボエーム≫だったということ。井上さんは、タングルウッド音楽祭でひと夏の間バーンスタインに師事したことがあります。そのことと、何がしかの因果関係が窺えそうでありました。

そこで、今朝、バーンスタインによる≪ラ・ボエーム≫を聴いてみることにしました。

そこでの演奏はと言えば、やや遅めのテンポを基調としながらも、過度に情念的になったり、粘ったり、といったことのあまりない演奏となっていました(第2幕の「ムゼッタのワルツ」の周辺では、随分と粘っていますが)。また、第2幕での前半部分などでは、活気に溢れていて、生き生きとした演奏が展開されていた。そのうえで、全体的に、陰影の濃い音楽が奏で上げられる箇所が多かった。

この、バーンスタインによる≪ラ・ボエーム≫と、井上さんによる演奏ぶりとが、似通ったものになるのだろうか。そのことも、本日の公演の関心の一つとなりました。

いずれにしましても、本日の井上さんによる≪ラ・ボエーム≫、どのような音楽が鳴り響くこととなるのだろうか。予測が付かなかっただけに、とても楽しみにしながら、会場に向かったものでした。

それでは、本日の公演をどのように受け止めたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずもって触れなければならないと思われるのは、井上さんの指揮についてでありましょう。と言いますのも、この公演を統制していたのはとりもなおさず井上さんであり、井上さんの音楽上の志向が本日の演奏に色濃く反映されていた、と思われますので。

最初に感じられたのは、井上さんと、このオペラ、どうも相性が良くないようだ、ということでありました。全体的に、勿体ぶった演奏ぶり(この特徴は、井上さんの多くの演奏で窺えるように思えます)が、この、純真な青春オペラにそぐわないように思えたのでした。

もっと、伸びやかで、率直に奏で上げて欲しかった。そのこともあって、イタリアオペラに特徴的な、青空が広がるような空気感も薄かったように思えた。

更に言えば、音楽がもっと伸縮して欲しかった。その辺りの呼吸感が、なんとも乏しかった。もっと前に進めないのか、と思わずにおれない箇所が散見されたのであります。しかしながら、多くの箇所において、井上さんは、勿体ぶってジックリと奏で上げてゆく。実を言うと、ここの部分での不満が、最も大きかった。

勿体ぶったと言えば、第1幕の幕切れにおいて、ミミとロドルフォが舞台を去る間際の二重唱へ入るタイミングで、大きな隙間を作って思わせぶりタップリに二重唱を始めた箇所などは、なんと臭い演出なのだろうかと、辟易したものでした。

また、第1幕でのミミが登場したシーンを、かなり儚げに演奏していたのが、特徴的でありました。井上さんの、ミミに対する「人物像」というようなものが、如実に現れていたように思えた。ミミは薄幸の女性なのだ、と。

なるほど、ミミは、薄幸な女性でありましょう。最初に登場した場面から、結核持ちで、咳込むことも多い人物、という設定にもなっています。しかしながら、第1幕では、もう少し健康的な雰囲気を漂わせても良いのではないでしょうか。最終幕とのコントラストを付けるためにも。また、夢と希望を持った女性として描いても良いのではないでしょうか。ミミはこれから、ロドルフォとの愛を育むのであります。

しかしながら、井上さんは、悲哀に満ちた演奏ぶりでミミを迎い入れた。ミミの登場シーンにこのような彩りを持たせることは、かなり個性的なことでありますが、それは、とても恣意的なことであるように思えた。音楽が、不自然に呼吸していたとも言いたい。

そのような演奏ぶりは、第3幕に入ってもさして変わらなかった。勿体ぶった音楽づくりが鼻について仕方がなかった。とりわけ、幕尻近くでのティンパニによるクレッシェンドなどは、過剰なまでに強調されていて、クレッシェンドされた末の最後の一撃は、あまりに攻撃的でありました。音楽を破壊しようとでも考えていたのでしょうか。大いに盛り上げようという意図は理解できますが、あまりに大袈裟であった。美的感覚を疑いもした。

なお、第2幕までと比較すると、精妙な演奏ぶり(プッチーニによる作り方が、そのようになっている)となっていたのが、多少なりの救いだったと言えましょうか。この幕の出だしの部分などは、音の粒がクッキリとしていて、目鼻立ちの鮮やかな音楽が鳴り響いてもいた。

もっと言えば、本日の公演での井上さんの音楽づくりで最もシックリきたのは、第2幕の幕尻で、軍楽隊の音楽が奏で上げられるシーンでありました。井上さん、敬礼物の音楽を得意とされている(指揮の最後を敬礼で締める、という素振りも、しばしば見せてくれます)と思われますので、ここがシックリきたのは大いに合点がいきました。

また、第2幕の前半は、活気に溢れていて、違和感なく聴くことができました。率直な音楽づくりだったとも思えた。

さて、ここからは最終幕について。

最終幕は、勿体ぶった音楽づくりの極みでありました。随所で遅いテンポを採って、「お涙頂戴」な雰囲気をこれでもかと醸し出してゆく。ときに、このまま音楽が止まってしまうのではないだろうか、というほどに、テンポを落とす。そして、音量を絞って、か細い音楽に仕立て上げてゆく。音量を落とせば落とすほどに、テンポをどんどんと遅くなってゆく。しんみりと、しんみりと、音楽を進めてゆこう、という態度を、あちこちで採ってゆくのであります。死に瀕したミミを憐れむように。

それなのに、私の胸は張り裂けない。あまりに悲しい素振りばかりで畳み掛けてくると、悲しみは伝わってこない。むしろ、滑稽に思えてしまう。しかも、その表情は、表層的に過ぎるように見えた。イタリアオペラに備わっていて欲しい「歌心」や、このオペラに備わっていると言いたい凛としたリリシズムや、といったようなものが殆ど見えてこない演奏ぶりでもあった。

安直なセンチメンタリズムで塗りたくっていた最終幕だった。そんなふうに言いたい。もっと毅然とした態度で、音楽を奏で上げてゆくことはできないのだろうか。そんなふうにも思えたものでした。もっと言えば、臭い演技を見せられっぱなしだった、という印象を強く持ったものでした。

このような音楽づくりは、ムゼッタと共にミミが登場して以降のシーンに限られたものではありません。例えば、最終幕が始まってすぐの箇所で、ロドルフォとマルチェルロが昔を懐古するシーンがありますが、そこの、なんと儚げであったことか。その表情は、あまりに不自然であり、恣意的であった。瀕死の音楽、といった感じになっていた。生き生きとした息遣いを完全に止めてしまっていた音楽だったとも言いたい。ここのシーンや、この後の4人のボヘミアンたちによる戯れが描かれている箇所は、オペラティックな感興が立ち昇ってくる音楽だと考えているのですが、そのような空気感の希薄なものとなっていた。冒頭で、井上さんとイタリアオペラとは相性があまり良くないようだ、と書いたのも、このようなことに依るのであります。

とは言え、極端に遅いテンポを採りながら勿体ぶった演奏を繰り広げていた、という象徴的な箇所は、ミミとロドルフォによる回想シーンだったと思えます。本当に、音楽が止まりそうであった。聴いていて、「もう、どうにかしてくれ!!」と叫びたくなった。

私の美的感覚から程遠い最終幕でもあった。そんなふうに言いたい。

全幕を通じて言えること、それは、井上さんによる演奏を聴いていると、至純な音楽で溢れている≪ラ・ボエーム≫が穢されてしまっている、といった心境に陥った、ということでありました。

「青春時代の憧れのオペラだった」という≪ラ・ボエーム≫を、井上さんは、赤裸々な感情を吐露しながら演奏していったのでありましょう。「よくぞ、ここまで」と言っても良いかもしれません。井上さんの、このオペラへの愛情の深さがクッキリと刻まれていた、とも言うべきかもしれません。しかしながら、私には、あまりに安直に過ぎたように思えた。恣意的に過ぎて、凛とした美しさに乏しいようにも思えた。

繰り返しになりますが、私の美的感覚から遠く掛け離れた、そして、私が≪ラ・ボエーム≫に望むものから(それは、イタリアオペラに望むものから、と言い直しても良いかもしれません)遠く懸け離れた、井上さんの演奏ぶりでありました。

なお、ここで、バーンスタインによる≪ラ・ボエーム≫との比較についても、少し触れることにしたい。

バーンスタインも、全体的に遅めのテンポを基調としていました。井上さんのテンポ設定は、箇所によっては、バーンスタインを参考にしていたのかもしれません。しかも、あまり情念的になったり、粘り気を持たせたり、といったことが殆どなかったのも、バーンスタインに似ていた。また、第2幕の前半が活気のある演奏ぶりとなっていたのも、バーンスタインに似ている。

その一方で、バーンスタインの演奏から感じられた陰影の濃さは、井上さんの演奏からは感じ取れなかった。そう、表層的で安直な表情をした音楽、といった体になっていたことが多かった。

井上さんがバーンスタインによる≪ラ・ボエーム≫を意識していたのかどうかは、はっきりとは解りませんが、ある程度似ていながらも、音楽づくりの根幹の部分で随分と異なるものとなっていた。そのような印象を受けたものでした。

ここからは、歌手陣についてであります。

最も感心させられたのは、ミミを歌ったマンタシャン。アルメニア出身のソプラノのようです。今年の1月には、ミミ役で英国ロイヤルオペラにデビューしたとのこと。

その歌いぶりはというと、抒情性豊かで、かつ、コクのあるものだった。そして、玲瓏な声質をしていた。陰影が濃くもあった。しかも、決して細い声ではなくて、程良いふくよかさが感じられもした。

それでいて、清澄であった。歌いぶりに伸びやかさがあった。そして、歌のフォルムが凛としてもいた。≪修道女アンジェリカ≫のヒロインなども合っているのではないだろうか。そんなふうにも思えました。

また、声をシッカリとコントロールできていたのも、立派でありました。最終幕では、井上さんが、極度に遅いテンポを採りながら、極度にか細い声を要求していました。そのような中でも、歌のフォルムが崩れるようなことはなかった。音楽が霞んでしまうようなこともなく、生きた音楽を響かせていた。あのような過酷な音楽づくりの中で、シッカリとした歌を届けてくれていた。確固とした基礎を築いている歌手なのだろうと、感じ入った次第であります。

次いで触れたいのは、4人のボヘミアンたちの中の、3人の低音陣について。いずれも、芯のシッカリとした歌を披露してくれていて、好感を持てました。

マルチェルロを歌った池内さんは、バリトンならではの朗々とした声をしていた。歌いぶりが伸びやか、颯爽としてもいた。そして、イタリアの青空を感じさせてくれる明朗さがあった。マルチェルロを好演してくれていました。

ショナール役の高橋さんもまた、朗々としていた。そして、威勢の良い歌いぶりであった。ショナールは、ボヘミアンの中でも影の薄い存在だと言えそうですが、強い存在感を示してくれていました。

コッリーネを歌ったヴォロビョフもまた、素晴らしかった。声がシッカリと響いていて、かつ、深々としていた。一番の聞かせどころである「外套の歌」も、どっしりとした安定感のある歌を披露していた。

「外套の歌」で触れたいのは、井上さんの指揮。ここで井上さんは、足を引き摺るようにして音楽を進めていった。これから手放そうとしている外套への、コッリーネの未練を表そうとしていたのでしょう。その意図はよく解るのですが、なんともわざとらしくて、あまり音楽的ではなかったと言いたい。おかげで、コッリーネの歌に、あまり集中できなかった。

さて、続いてはロドルフォを歌った工藤さんについて。概ね、輝かしい歌を聞かせてくれていて素敵だったのですが、「冷たい手を」の出だしの部分が、歌のフォルムを保とうとすることに配慮し過ぎた嫌いがあって手探り状態だったのが、残念でありました。そこの部分を除くと、総じて率直な歌いぶりとなっていて好演されていたと思います。とは言え、一番の聞かせどころでの減点は、やはり、かなり大きい。

ムゼッタ役のレヴォルスカヤは、この役にありがちな金切り声を上げてしまう傾向にあったのが悔やまれます。

最後に、演出について。随所に疑問が残りました。

予想に反して、ダンサーは全ての幕で活躍(むしろ、第2幕では、控えめでありました)していました。その役割は、登場人物の心象を描写する、といったところだったのでしょう。過剰に目立ち過ぎた、というほどではなかったものの、冗長であったと思います。別に、ダンサーが躍りで表現しなくても、登場人物の心象は、音楽が十分に伝えてくれているので。

第1幕と第2幕は、休憩を取らずに続けて上演されました。しかも、幕は下りない。そのために、舞台装置の大部分を、幕が変わっても使用されていた。但し、こまごまとした小道具を置き換えていった。その舞台転換の作業を、ピエロのような衣装を着けた人物(第2幕が始まって解ったのですが、それは、パルピニョールでした)が指揮してゆく。その様子が、なんともまどろっこしかった。何故、このようなものを見せられなくてはならないのだろうかと、腹立たしくもあった。これなら、幕を下ろして、劇場スタッフたちで舞台転換したほうがマシだったと、私には思えた。

また、第2幕が始まってしばらくの間、主役たちがどこにいるのか、雑踏にまぎれて、なかなか解らなかった。ロドルフォとミミは、比較的早めに気付いたのですが、残る3人のボヘミアンたちが、歌い声は聞こえてくるものの一体どこにいるのか、しばらく見つけられなかった。他の演出では、このようなことは滅多にありません。どんなに雑踏にまぎれていても、主役たちが(不思議と)ハイライトされて、すぐに解る。珍しい体験であったとともに、これもまた、ちょっとイライラとした。

(井上さんの音楽づくりによって私の中にイライラが湧き起こっていたために、イライラを起こしやすい状況にあったためでもあります。)

更には、最終幕の前半でのショナールとコッリーネによるチャンバラは、あまり威勢の良いものでなかった。ここはもっと、面白がって、派手にチャンバラをして欲しい。

演出で最も悩ましかったのは、第1幕でのミミとロドルフォとの出会いのシーンで、ロドルフォの蠟燭の灯を、傍にいたダンサーが息を吹きかけて消したこと。ここは、ロドルフォが、運命の出会いを自分で後押しするために、意志を持って自分で吹き消すべき。ダンサーによって吹き消されると、なんだか、運命的に蝋燭の灯が消えたように思えた。但し、ダンサーは、登場人物の心象表現者。となれば、ロドルフォの「心の声」が、ダンサーに吹き消させた、と解釈するべきなのだろうか。ここの意図は、よく解りかねます。

縷々書いてきました。歌手陣には満足するところが多かったのですが、総じて、期待外れな公演だった、というのが正直なところであります。

オペラの公演では、全ての出演者に大満足ということは、滅多にありません。あの歌手は良かったけれども、あそこが不満足だった、ということがあるのが大半。とは言え、本日の公演は、井上さんの指揮の比重がとても大きかったように思えます。ある意味、井上さんが、この公演を支配していた。そのために、本日の落胆は大きかった。

モヤモヤとした気分で、帰途に就いたものでした。