「大阪クラシック2024」から3つの公演を聴いて

昨日(9/10)は、「大阪クラシック2024」という音楽祭で企画されている演奏会のうち、3つの公演を聴いてきました。

大阪クラシックは、大阪市が中心となって催されている音楽祭。2006年に、当時の大阪フィルのシェフを務めておられた大植英次さんの発案でスタートしたもののようでして、毎年、9月に開催されています。

初年度は、1週間にわたって、18会場で50公演が行われたとのこと。19年目となる今年は、9/8に開幕して、1週間で34の会場にて65の公演が組まれています。そのうち、有料公演は22、43公演が無料の演奏会。

出演は、大阪フィル、関西フィル、大阪響、日本センチュリー響、それに、大阪シオンウィンドオーケストラという顔ぶれ。ソロによる演奏やアンサンブル演奏が主ですが、オーケストラによる公演も含まれています。1つの公演は、概ね30分間といったところで、有料公演には、もう少し長めのものも含まれています。

会場の多くには、大阪のメインストリートであります御堂筋に面している建物や、水都大阪を象徴する中之島エリアの建物といった、普段は演奏会で利用されることのないような建物も積極的に取り入れられていて、身近に、そして、気軽に、クラシック音楽を楽しむ機会を提供しよう、といったことが志向されているようです。

私が、この音楽祭の存在に気付いたのは、8/16のこと。

その時点で、オーケストラの公演はチケットが完売になっていたはずですが、9/10の夜の公演、大植英次さんらによるピアノ演奏によって、チャイコフスキーの≪ロメオとジュリエット≫とムソルグスキーの≪展覧会の絵≫とがプログラミングされている公演のチケットは、まだ入手できる状態でした。そこで、その演奏会を聴くことにしたとともに、せっかくですので、15時からと16時からの2つの無料公演も聴くことにしたのであります。

ちなみに、この日に私が聴いた3つの演奏会は、全て大阪フィルのメンバーによるものでありました。

それではまずは、15時の公演から。

会場は、本願寺津村別院。本町のすぐ北側にあり、御堂筋沿いに建っている浄土真宗の寺院になります。

演奏会は、本堂だと思われる建物で催されました。こちら、かなり広くて、客席は350席ほど用意されていて、満席。立ち見が若干出ていました。

響きも良くて、演奏会を開くのには、うってつけだと言えそう。

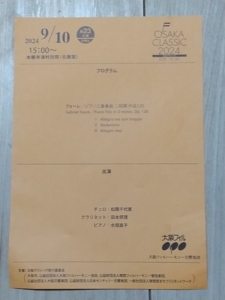

なお、演奏者と演目は、お手数ですが添付の写真をご参照ください。フォーレのピアノ三重奏曲は、ヴァイオリンではなく、クラリネットが入ってのヴァージョンでの演奏であります。

↑ 本願寺津村別院の正面入口

会場に到着したのは、開演の1時間前。その時点で、まだリハーサルをしていました。プログラミングされているピアノ三重奏曲が終わると、アンコールとして準備している、同じくフォーレ作曲の≪ペレアスとメリザンド≫から「シチリアーノ」も通していた。14:15頃にリハーサルは切り上げられました。

クラリネット、かなりまろやかな音をしていた。チェロは、朗々としていた。「これは、本番が楽しみ」といった心境で、15時の開演を待つことに。

さて、演奏内容なのですが、滑らかな演奏だったと思えます。破綻もなく、作品の概観を知るのに、十分だったと言えそう。更に言えば、クラリネットとチェロの2人の響きの親和性が高いのに驚かされました。ユニゾンで演奏される箇所が多くて、そこでは、2本の楽器の音が絶妙に溶け合っていて、とても美しかった。

また、リハーサルでも感じたのですが、クラリネットの田中さんの音は、頗るまろやかでもあった。ムラの少ない音でもありました。

と、ここまでは概して好意的な書き方をしてきましたが、ここから先はちょっと辛口に。

総じて、踏み込み不足な演奏だったように思えたのが残念でした。それ故に、先程は「作品の概観を知るのに」と書いたのであります。

フォーレの作品は、確かに、清冽であり、詩情豊かで、エレガントで、デリケートな音楽世界が広がっていきます。それでいて、激情的でもある。音楽が、そこここで渦を巻きながら流れてゆく。そして、厳粛でもある。とりわけ、室内楽作品では、これらの性格が強いと思われます。この三重奏曲も例外ではないと言いたい。

本日の演奏では、その辺りの表出が、多少なりとも薄かったと思えたのであります。そのために、微温的な演奏となっていた。

総じて、音楽のフォルムは美しかっただけに、そこのところが残念でした。

また、チェロの松隈さんは、もう少し「競奏的」な弾き方でも良かったように思えた。少し、クラリネットを立て過ぎていたかな、と思えたのであります。

なお、アンコールの「シチリアーノ」は、ピアノ三重奏曲での演奏以上に、クラリネットの田中さんが、ニュアンス豊かな演奏ぶりで見事でした。リハーサルの時よりも、融通無碍な演奏ぶりだとも思えた。

この「シチリアーノ」は、ピアノ三重奏曲でのような厳粛さを求められることもないと言え、この日の3人には好ましいとも思えた。

続きましては、16時からの公演について。

会場は、本町ガーデンシティという建物で、本願寺津村別院からは徒歩で2,3分の場所。そのために、15時からのフォーレを聴いた聴衆の多くが、はしごをしていました。

こちらの会場では、準備されていた椅子は100席弱だったでしょうか。そこに、400人ほど聴衆が押し寄せたようです。私が到着したのは15時半過ぎで、立ち見での鑑賞となりました。

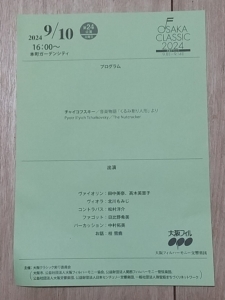

演目はチャイコフスキーの≪くるみ割り人形≫の抜粋。大阪フィルのメンバーが6名選抜され、アンサンブル形式に編曲したものが演奏されたのでした。そこに、落語家の桂雪鹿さんという方の語りが入って進行していった。

なお、抜粋と言いましても、組曲で演奏される8曲のうち「トレパーク」以外を網羅していき(但し、演奏順は必ずしも組曲での順番の通りではなく、かつ、幾つかのナンバーは、途中にカットを施しながら演奏されていった)、そのうえで、最後の大団円で、第2幕の冒頭の音楽がほんの短く演奏された、といった塩梅でした。

さて、この公演ですが、演奏会というよりも、語りが中心の「付帯音楽」が奏でられていった、といった印象を持ちました。と言いますのも、冒頭の小序曲だけは語り無しでしたが、残りは全て、語りに音楽を被せながらの演奏されてゆく、といった趣向が採られていた。しかも、語りはマイクを通していたために、演奏は殆ど掻き消されてしまう。更に言えば、語り手の滑舌のせいか、語り口の勢いのせいか、はたまたマイクのエコーのせいか、言葉が良く聞き取れない箇所が非常に多かった。

そのために、語りに意識を傾けることをやめ、語りを避けながら音楽のほうにのみ耳を集中させて鑑賞する、といった方法を採ったものでした。

総じて言えば、「余興」といったところだったでしょうか。そのようにも言いたくなる公演でありました。音楽は、少なからず、大衆性を帯びたものであります。その意味で、このような公演も存在価値がありましょう。とりわけ、この音楽祭の開催趣旨を鑑みれば、そのように言えそう。

と書きましたところで、演奏面についても、若干触れたいと思います。

先述しましたように、小序曲は、語りを伴わなかったために、演奏の細部まで聞き取ることができました。その編曲というのが、第1ヴァイオリンにかなりの高音を要求したものになっていた。そのために、音程を取るのに、更には、音楽のフォルムを保持するのに、苦労をされていたようでした。結果として、かなり前衛的な音楽に聞こえた。それはあたかも、ベリオの手を通じたトランスクリプション作品を聴いているかのような錯覚を覚えたものでした。

また、ファゴット奏者の頑張りに、拍手を送りたくなりました。「中国の踊り(お茶の踊り)」などは、ファゴットの面目躍如たるナンバーで、このナンバーがあるためにファゴットを編成に加えたとも思えてきた。また、「花のワルツ」で、原曲ではチェロが朗々と奏でる旋律をファゴットが吹いていたのですが、音が掻き消されないように、フォルテが5つくらい付いているのではないだろうかという程に強い音を出していた。そのために、ブレスを頻繁に取る必要が生じたのですが、語りが容赦なく覆いかぶさってくるので、いくらブレスを取っても、音楽がブツブツと切れるようには聞こえない。その辺りも計算に入れての、フォルテ5つで、ブレスに次ぐブレスだったのでしょう。あの箇所のファゴット、物凄い存在感でありました。

(総じて、ファゴットの日比野さんは、この公演を心の底から楽しんでいる、といった素振りを見せてくれていたのも、好印象に繋がったと言いたい。)

さて、ここからは、私的にはこの日の演奏会通いのメインと位置づけていた、大植英次さんらによる公演について。会場は、住友生命いずみホールになります。

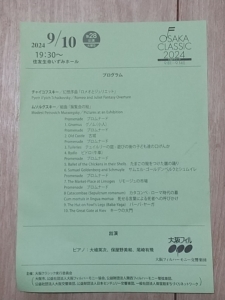

演奏者と演目は、お手数ですが添付の写真をご参照ください。

ピアノ3台による、この2曲、「どのような演奏になることやら」と、予測不能な演奏会でありました。

↑ 住友生命いずみホールの正面入口

その演奏をどのように聴いたのか、であります。まずは≪ロメオとジュリエット≫から。

冒頭から、かなりおどろおどろしい演奏ぶりでありました。大植さん、表現意欲の旺盛な演奏家だという印象が強いのですが、そのような傾向が如実に出ていたと言いたい。

なお、大植さんが聴衆に背を向けてステージに直角に陣取り、あとの2人は保屋野さんが左斜め前方に、尾崎さんが右斜め前方に陣取る、という形で、放射状の配置を採っての演奏でありました。しばしば、大植さんが指揮をしていき、全体をリードしてゆく。そのようなこともあり、演奏は、大植さんのカラーが前面に押し出されていたと言えそう。

ただならぬ音楽が始まった、という序奏部になっていました。しかも、勿体ぶった表情をしていた、とも言いたくなる演奏ぶり。

音楽は、アレグロ・ジュストに突入します。すると、音楽が一気にダブついてきた、といった印象。ペダリングに依るのでしょう、音が随分と濁ってもいた。これには、閉口してしまいました。なるほど、この作品に相応しい疾走感はあった。しかしながら、このダブついた感触と音の濁りには、興醒めしてしまった、というところ。しかも、合間合間でシンバルが打ち鳴らされる箇所で、シンバルが鳴らない寂しさやもどかしさは、極めて大きなものでした。シンバルになった気持ちで、何がしかの音を、ピアノを使って響かせて欲しいのに、その願いは叶わない。なんとも切なかった。私は、頭の中で、盛大にシンバルを打ち鳴らしていました。

なお、先ほど、この作品に相応しい疾走感があったと書きましたが、16分音符による細かなパッセージが、ときにたどたどしい弾き方になっていた。指がスムーズに回っていなかったのでしょう。これもまた、興醒めでありました。

更に言えば、第2主題(原曲では、コールアングレによって提示される旋律)が高潮していった箇所での音の繋がりが、訥々としたものになっていたのは、いかがしたのでしょうか。ピアノでの演奏の場合、長い音の持続感に欠け、その場合、トレモロで対応することが多いのですが、ここでは、トレモロは使われていなかった。なるほど、ここでトレモロを使うと、音楽が騒がしくなり過ぎて、音楽をぶち壊しかねません。トレモロを使わなかったのは、大いに理解できます。であれば、単音の繋がりでもって、音楽の流れを滑らかにしながら、思いっ切りレガートを掛けていく心づもりで、奏で上げてゆく必要があったのではないでしょうか。或いは、そのような意図はあったのかもしれません。しかしながら、聞こえてくる音楽は、そうはなっていなかった。そのために、この箇所に備わっていて欲しい恍惚感に乏しかった。とても残念でありました。

そんなこんなもあって、総じて、ピアノを使ってこの曲を演奏する意義を感じ取ることの難しかった演奏でありました。

休憩を挟まずに、メインの≪展覧会の絵≫は演奏されました。そこでの演奏は、私が抱いている「音楽観」から最も遠いところに根差していたものだった、と表現したくなるものでした。

ここでの演奏もまた、ピアノ3台で。そのこともあったのでしょう、かなり饒舌な演奏となっていました。大袈裟で、こけおどしに満ちたものだったとも思えた。

ところで、この作品の原曲は、ピアノ1台。それを何故、わざわざピアノ3台で演奏しなければならなかったのでしょう。大仕掛けな音楽を志向するが故、といったところなのかもしれませんが、その発想からして、私には疑問に思えてなりません。

この3台版、誰がどのような経緯で編み上げたのか、全く解りません。終演後、大植さんは、印刷物が製本され、立派な表紙も付いていたように思われる楽譜を掲げておられました(遠目でしたので、ハッキリとは見えなかったのですが)ので、出版されている楽譜に基づいての演奏だったのでしょう。大植さんが独自に編曲した、といったものではないようです。

また、出版されている楽譜に、大植さんが手を加えていったのかどうかも、解りません。更に言えば、楽譜に書かれている音楽を、どのように誇張されていたのかも、定かではありません。

そのような状況での鑑賞だったのですが、大植さんがリードしながらの演奏は、オリジナルの音楽や、ラヴェルによる編曲版と比較しても、誇張された表現で埋め尽くされたものになっていました。それは、あたかも、他の演奏家と違う表現方法を採ってこそ、新たな演奏を提供する価値が生まれてくるのだ、といった哲学に基づいているようにも感じられたものでした。

冒頭の「プロムナード」からして、ユニークさが満載だった。最初の2小節間は、大植さんがソロで弾いていました。その弾き方なのですが、フレーズに抑揚を付けていたのであります。何故、そのようなことをする必要があるのでしょう。何故、真っ直ぐに、毅然と、この旋律を奏で上げないのでしょう。変わったことがやりたいだけ。私には、そのように感じられたのでした。

(ちなみに、大植さんがソロで弾いた2小節間を受けての、それに続く2小節間は、保屋野さんだと思われたのですが、他の奏者がソロで弾いた。そちらは、不自然な抑揚を付けずに、真っ直ぐと弾いておられた。)

先程、大植さんは変わったことをやりたかっただけなのだろうか、と書きましたが、冒頭部分に抑揚を付けたのは、大植さんの感性から発せられたアイディアなのでしょう。或いは、他の奏者とは変わったことをやりたい、というのも、大植さんの感性の発露なのだと言うべきなのかもしれません。或いは、大植さん自身の、音楽上の「美学」のようなものや、「音楽観」に基づいたものだ、と言うべきのかもしれません。そのような音楽観と私の音楽観との間に、大きな溝があったのだ。そのようにも思えてきます。

似たようなことが、随所に現れてきました。具体的な例を挙げると、「キエフの大門」での、讃美歌が聞こえてくる箇所では、音楽を崩しに崩していた。情感タップリな音楽に仕立て上げたかったのでしょう。しかし、私には、あまりにいびつな音楽、そして、品格を失ってしまっていた音楽に聞こえてならなかった。これもまた、音楽観の違いから来るものなのでありましょう。

また、ピアノ3台であるが故に、音の補強が随所でできます。そこで、突拍子もなく、特定の音が強調されていた。場合によっては、旋律にオクダーブ上の音をなぞっていたりもしていたようでした。そのような手法が、多くの場合、暴力的だったことにも、閉口してしまいました。これ見よがしに強調していた、とも言えそう。

更には、ラヴェルによる編曲をかなり意識しながらの音楽となっていましたが、ムソルグスキーによるオリジナルの要素も、中途半端に残されていたのは、一貫性を欠いていたように思えた。例えば、「卵の殻を付けた雛の踊り」の最後は、繰り返しをカットしていた。例えば、「サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ」では、ラヴェルが誤って編曲した通りに半音高くして弾いていた。面白かったのは、「小人」で、ラヴェルが鞭を使った箇所で、手を叩いて音を鳴らしたこと。ここは、≪ロメオとジュリエット≫でのシンバルと同様に、鞭が無くて寂しい思いをするのだろうと予測していたところを、手を叩いて補っていた。これなどは、ラヴェルのアイディアに基づいたものであるとしか言いようがありません。

(ちなみに、ムソルグスキーのオリジナルでは、一人のピアニストがピアノを弾きながら、同時に手を叩くなど、完全に不可能なこと。3人のピアニストがいて、初めて可能なことでもあります。)

かように、ラヴェルによる編曲を踏襲しながら音楽は進んでいったのですが、ラヴェルがカットした「サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ」と「リモージュ」の間に置かれたプロムナードは、カットせずに演奏された。

これらの措置は、編曲者に依る判断なのでありましょう。しかしながら、そこに、大植さんは疑問を感じなかったのだろうか、というところに、わだかまりを覚えたものでした。

なお、終演後、大植さんは、楽譜にキスをして、作品への愛情を示しておられましたが、私にはどうも、作品を歪め、独りよがりな感性に基づいて、一貫性も通しきれていなかった演奏を繰り広げておられた、といった印象を拭い取ることはできませんでした。これもまた、音楽観の相違に基づいての印象なのでしょうが。

かなり辛辣なことを書いてきました。しかしながら、これまでに接した大植さんの実演を振り返ると、共感できる点も多かった。

昨年の5月に、大阪フィルを指揮しての、シューベルトの≪未完成≫とショスタコーヴィチの交響曲第5番の演奏会を聴いた際には、次のように書いています。

粘り気のある音楽づくりと精悍さが同居しているところに、大植さんによる音楽づくりの特徴があるように捉えていました。明朗なようでいて、屈折しているようにも思える。テンポは概して遅めで、じっくりと歌わせることを好んでいる。時に、大きな力こぶを見せることもある。

どちらかと言えば、作品全体の構成を重んじるというよりも、局面局面での印象的な表現を大事にしてゆく指揮者である、とも感じられる。そのために、起伏の大きな音楽を奏で上げることが多い。それも、独特の感性に依りながら。

そのような音楽づくりに基づいた、「大植節」全開の演奏が展開されつつ、全体的には真摯な演奏ぶりであり、聴き応え十分な演奏でありました。

今回の、3台のピアノによる演奏会は、幻滅してしまう演奏ぶりだったのですが、次の機会では、また共感できる演奏を繰り広げてくれるかもしれません。

これにめげずに、大植さんの演奏会、足を運んでいこうと思います。

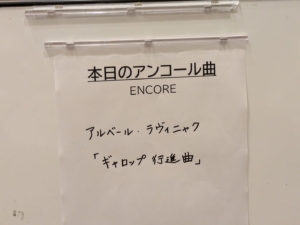

なお、アンコールには、ラヴィニャクというフランスの作曲家による≪ギャロップ行進曲≫という作品が演奏されました。

この作品は、1台のピアノに4人が並んで弾くという、非常に珍しい八手のための音楽。尾崎さんの譜めくりを務めていた女性が、音大でピアノを勉強しているということで、彼女も交えての4人での演奏と相成ったのであります。

リズミカルで、陽気な音楽でありました。このような音楽では、難しいことは抜きにして、陽気に音楽を楽しみたい。

≪展覧会の絵≫での幻滅や落胆を、多少なりとも中和してくれたアンコールでありました。