井上道義さん&京都市交響楽団によるオール・ショスタコーヴィッチ・プロの演奏会を聴いて(6/22開催)

今日は、井上道義さん&京都市交響楽団による演奏会を聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●ショスタコーヴィッチ チェロ協奏曲第1番

~休憩~

●ショスタコーヴィッチ チェロ協奏曲第2番(独奏は2曲ともクニャーゼフ)

●ショスタコーヴィッチ 交響曲第2番≪十月革命≫

今年の12月で演奏活動から引退することを表明されている井上道義さん。その井上さんが大の得意にされているショスタコーヴィチばかりを集めての、意欲的なプログラム。今年の2月に大阪フィルを指揮しての≪バビ・ヤール≫が凄演だっただけに、大いに期待ができます。

それにしましても、何という取り合せでありましょうか。あまり演奏機会の多くない作品ばかりを並べているところに、井上さんのショスタコーヴィッチへの深い愛情や、強いこだわりが感じられます。この3曲を一度に演奏する機会は、おそらく、もう2度と訪れることはないでしょう。

ちなみに、本日プログラミングされた作品は、おどけた表情をした音楽が多いと言えるのではないでしょうか。とりわけ、2曲のチェロ協奏曲において、そのような性格が頗る強い。しかしながら、その「おどけた」表情は、照れ隠しのようなもの。決して、お気楽で楽天的な音楽なのではなく、戦慄するほどにシリアスな内容が織り込まれていると看做せましょう。それ故に、シニカルな性格を帯びることも多くなる。

井上さんは、おどけた表情を得意としているように思え、そのような表情を湛えた演奏ぶりをしばしば披露するように思えるのですが、本日の演奏では、それがショスタコーヴィチならではのシニカルな味わいに昇華されるような演奏になるのだろうか。ここのところに注目しながら聴いていきたい。そのような思いを胸に、客席に着いたものでした。

それでは、本日の演奏をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致しましょう。まずは、前半から。

まず持って書いておきたいことがあります。それは、ソリストのクニャーゼフが、エンドピンを随分と短くしていたこと。そのために、背中を丸めながら縮こまって弾いているような感じになっていました。とても窮屈そうにも見えた。このような、視覚的なことはどうでも良さそうな事柄だと言えましょうが、最初のうちはその様子に馴染めずに、違和感を覚えながら聴き進んでいました。見た目にも、あまり朗々とした音楽が奏で上げられそうに見えなかった、というのが正直なところ。

この「見た目」から来る印象は、本日のクニャーゼフによる演奏に対して、少なからず、私にとっては支配的なものとなってしまいました。

さて、この協奏曲第1番でありますが、チェロによる助奏の付いた交響曲、といったような性格を持っていると言えるのではないでしょうか。特に、両端楽章が。

しかも、本日の演奏会は井上さんが「主役」、といった色合いが非常に強いように思えます。なにせ、半年後には引退されるのですから、残り僅かとなった井上さんの実演に接する機会を逃さないでおこう、という思いで来場している聴衆が、かなりの数、いらっしゃると思われますので。

(そのこともあるのでしょう、本日はチケット完売だそうです。)

そのようなこともあって、井上さんが「チェロによる助奏の付いた交響曲」を演奏しているのだ、といった感を、いよいよ強くすることとになった。それ故に、井上さんの音楽づくりがどのようであるのかという点に、私の神経も注がれてゆくこととなりました。

そのような観点で聴いていると、本日の井上さんによる演奏ぶりは、随分と生温いものだったように感じられてきた。ショスタコーヴィチならではの、聴いていて「いたたまれなくなる」ような辛さが、殆ど感じられなかった。もっと言えば、開演前に心配していた、おどけた表情が、単なる「お気楽な」性格に傾くように感じられることもなかった。何と言いましょうか、淡々と音楽が進んでいった。

プレトークで、井上さん本人が、「ショスタコーヴィチの音楽には、危なさが潜んでいる。僕、危ないもの、大好き」と仰っておられましたが、そのような危なさも、殆ど感じられなかった。

しかしながら、チェロ独奏によるカデンツァによって、様相がガラリと変わることになった。このカデンツァ、技巧的にかなりの難易度を持っていたようでしたし、ハイポジションで高音を走り回る箇所などは、音程を取るのにかなり苦労しそうでありました。そのような難所と言えそうなカデンツァに体当たりするような格好で、見事に弾き切っていたクニャーゼフ。そこからは、狂気を孕んでいるかのような凄みが感じられもした。それでいて、苦悩に満ちてもいた。それは、ショスタコーヴィッチの音楽から、しばしば感じ取ることのできるものでもあった。

このカデンツァにおいては、クニャーゼフの弾き方に、窮屈さを感じることはなかった。

そのようなクニャーゼフに、井上さんも感化されたのでしょう、最終楽章は、かなり緊迫感や切迫感の強い演奏になっていました。スリリングでもあった。やはり、ショスタコーヴィチは、このようであって欲しい。そんなふうに思えた最終楽章での演奏でありました。

続きましては、後半の2曲について。

交響曲での演奏が圧倒的に素晴らしかった。井上さんの本領発揮と言いましょうか、指揮者としての美質や、ショスタコーヴィッチへの愛情やといったものが、クッキリと刻まれていた演奏だったと言いたい。

その交響曲第2番での演奏について書く前に、演奏順にということで、チェロ協奏曲第2番から触れてゆくことに致します。

この第2番は、第1番に比べると、かなり沈鬱な雰囲気が強いと言えそう。本日の演奏は、その点がかなり強調されていたように思えますが、ちょっとピントの定まっていない演奏だったようにも思えた。もっと、逞しさを押し出しても良かったのではないでしょうか。

(ちなみに、演奏頻度では、第1番ほどに頻繁に採り上げられる作品でもないでしょう。意外なことに、ロシア生まれのクニャーゼフでも、この第2番は、楽譜を見ながら演奏していました。)

また、クニャーゼフのソロは、総じて闊達なものでありましたが、なんだか窮屈なものでもあったように思えた。そう、伸びやかさに不足していたように感じられたのであります。これは、先にも書いた「見た目から来る印象」にもよるのでしょうが、私には、今述べたようなチェロ演奏に聞こえたものでした。

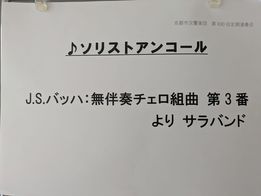

なお、ソリストによるアンコールは、バッハの無伴奏の第3番から「サラバンド」が演奏されましたが、こちらも沈鬱な雰囲気が強調されすぎていたように感じられました。今一つ、私の胸に響かなかった。

さて、ここからは交響曲第2番について。

実に鮮烈な演奏でありました。身を切られるような鋭利さがあった。表情が、実に活き活きとしていた。最後に差し掛かった場面で、サイレンが鳴らされる辺りでの昂揚感や切迫感も見事。最後に、合唱陣がシュプレヒコール調で叫ぶシーンでは、合唱は楽譜を畳んで、背筋をピンと伸ばして叫んでいたのですが、その姿にも心打たれた。この場面が象徴的であったと思われるのですが、総じて、真摯な態度の貫かれていた演奏のように感じられました。毅然とした音楽が鳴り響いていた。

そのうえで、全編を通じて、表情が豊かで、十分すぎるほどに鮮やかで、壮絶で、エネルギッシュな演奏だった。切れば血が噴き出るかのような、生々しさを宿していた演奏だったとも言えそう。

更に言えば、良い意味での、井上さんのサービス精神の旺盛さ、といったものが滲み出ていた演奏でもあったように思えます。この作品を、見通し良く演奏していた。隈取りの明瞭な演奏だったとも言えそう。誤解を恐れずに言えば、平易に解き明かしてゆくかのように演奏していたとも思えた。

そのようなことも相まって、井上さんの、この曲への共感と、ショスタコーヴィッチへの愛情に溢れた演奏が展開されていた。そんなふうにも言いたくなります。

なぜ、残り半年間の「指揮者生命」の中で、この曲を採り上げることにしたのか(この、頗るマイナーな作品を)、という理由がハッキリと理解できた、見事な、そして、聴き応え十分な演奏でありました。