デ・フリーント&京都市交響楽団の定期演奏会(ベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番と、シューベルトの交響曲第1番)を聴いて

今日は、デ・フリーント&京都市交響楽団の定期演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番(ピアノ独奏:ラツィック)

●シューベルト 交響曲第1番

デ・フリーントは、先月にスタートした2024-25年シーズンより京響の首席客演指揮者を務めることになった指揮者。初めて知った指揮者ですが、1962年にオランダで生まれた、指揮者兼ヴァイオリニストのようです。

1982年に古楽のレパートリーをメインに活動する合奏団であるコンバッティメント・コンソート・アムステルダムを設立して、音楽監督、コンサートマスター、指揮者を務めたという経歴の持ち主とのこと。2022年5月に京響に初めて登壇し、モーツァルトのフルートとハープのための協奏曲と、シューベルトの≪ザ・グレート≫とを組み合わせたプログラムを指揮していたようですが、この演奏会、私は聴きに来ていません。

経歴からも推察されるように、ウィーン古典派の作品を得意にしているよう。ベートーヴェンとシューベルトというプログラミングでの首席客演指揮者就任披露というのも、そのようなデ・フリーントに相応しいように思えます。しかも、シューベルトは交響曲第1番を採り上げるという点にも、強いこだわりが感じられる。

2023年3月まで首席客演指揮者を務めていたアクセルロッドが、豊かな音楽性を備えた素晴らしい指揮者であっただけに、その退任による喪失感の大きな私。アクセルロッドに比肩するほどの手腕を、デ・フリーントは見せてくれるのか。期待と不安の混じった心境で、会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、触れていくことに致しましょう。まずは、前半のベートーヴェンから。

聴いていて、腹立たしさを覚える演奏でありました。その責任の全ては、ピアニストのラツィックにあります。

この作品を演奏するに当たって、何がしかの個性を刻み込まなくてはならない。恐らく、そんなような思いに駆られての演奏だったのではないでしょうか。或いは、それぞれの箇所で描かれている音楽を、こと細かく表情付けしながら再現しなくてはならない、といった使命感のようなものに駆られていたのかもしれません。音楽を存分に揺らしながら、弾いてゆくラツィック。随所で、繊細な表情を見せもする。その演奏ぶりは、楷書風とは正反対の、自在感タップリで、濃淡がキッチリと付いていた演奏でありました。その結果として、極めていびつな音楽が鳴り響くこととなった。この、端正な佇まいをしたピアノ協奏曲を。採りようによっては「多感な演奏ぶり」だとも言えるのかもしれませんが、私には「表情の五月蠅さ(この字の「うるささ」がピッタリ)」に閉口したものでした。私の美意識からすると、それはもう、許しがたいほどだった。この気高い協奏曲が、可哀そうに思えてくるほどでもあった。

ラツィックは、この協奏曲の魅力を信じ切れていないのでしょう。それ故に、魅力的に弾かなければならない、表情豊かに弾かなければならない、という姿勢で、演奏に臨んでいたのではないでしょうか。それが、過度に饒舌な演奏を生み出すことになった。その結果として、この作品が持っている気品から遠ざかった、小手先で勝負するような演奏になってしまった。もっと作品を信じて、毅然とした態度で臨んで欲しい。そんなふうな思いを抱きながら、聴き進んでいたのでありました。

第1楽章の展開部に入る手前や、同じく第1楽章の展開部の真ん中辺りでの、極度に声を潜めた演奏ぶりなど、局所的に「異常なまでに美しい」場面もありはしました。しかしながら、それが長続きしない。むしろ、前者では(展開部に入る手前の箇所では)、平常のモードに戻るに当たって、ピアノとオケとの間に「軋み」のようなものが感じられた。

また、カデンツァは、ラツィック自身の作を弾いていたのでしょうか。この辺りにも、通り一遍な演奏とは一線を画す演奏を提示しようという意気込みを汲み取ることができたのですが、それが空回りしていたように思えてなりませんでした。第1楽章のカデンツァなどは、かなりの強奏で開始され、この協奏曲が備えている気品から程遠いもので、ここでも腹立たしさを覚えた。このようなカデンツァを弾く必然性のようなものも、感じられなかった。更には、最終楽章のカデンツァは、言いたいことを詰め込み過ぎていて、冗長に感じられもした。

ラツィックの演奏ぶりに気を取られっぱなしで、オケパートにはあまり意識が向かわなかったのですが、指揮とオケについては、総じて、好演だったように思えました。キリっとしていて、凝縮度が高かった。特に、第2楽章での、音を極端に短く切りながらスパッスパッと奏で上げてゆく演奏ぶりには、ある種の潔さが感じられもした。

また、弦楽器は対向配置を採用していたのも、この指揮者の経歴からすると頷けるものでありました。しかしながら、対向配置ゆえの効果のようなものは、とりたてて感じることはできませんでした。また、ティンパニとトランペットを破裂させるかのように発音させていたこと以外には、明確な形で古楽的なアプローチが採り入れられていた訳でもなかったようでした。

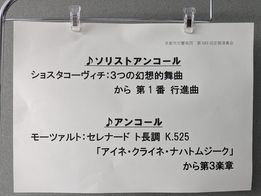

ラツィックによるアンコールは、ショスタコーヴィチの≪3つの幻想的舞曲≫から「行進曲」という作品が演奏されました。演奏時間は1分少々、といったところだったでしょうか。こじんまりとした造りの、茶目っ気のある音楽でありました。

ここでも、繊細な演奏を繰り広げていました。しかしながら、ベートーヴェンでの演奏ほどには違和感がなかった。このような作品に、ラツィックは向いているのかもしれません。

ここからは、メインのシューベルトについて。

素晴らしい演奏でありました。前半で味わった失望感を覆してくれるような演奏であり、溜飲を下げることのできた演奏でありました。

デ・フリーントの音楽づくりは、前半のベートーヴェンでも感じられたように、テキパキとしていて、溌剌としたものでありました。音の粒がクッキリとしていて、発音が明瞭。そのような音楽づくりをベースにしながら、快活にして、生命力に溢れた演奏を繰り広げてくれていました。その様は、シューベルトが16歳の時に作り上げたこの交響曲には、誠に相応しいものだった。

開演前に、デ・フリーントによる英語でのプレトーク(通訳付き)が行われたのですが、しばしば音楽を歌いながら解説していて、その歌いぶりが実に情熱的だったのが印象的でありました。歌に逞しさがあった。輪郭をハッキリとさせながら歌ってもいた。そのような歌いぶりが、オーケストラを通じて目の前に現れることとなっていた。そんなふうにも思えたものでした。

更に言えば、音楽がダレるようなことは無かった。緩徐楽章である第2楽章なども、速めのテンポで奏で上げ、颯爽と、そして、清々しさを伴いながらの演奏となっていました。

その一方で、第3楽章のトリオでは、ガクンとテンポを落として、濃密な音楽を奏でていた。第3楽章の主部は、極めて速いテンポでキビキビとした演奏を展開していただけに、その落差は頗る大きく、一気にロマンティックな空気が立ち込める音楽になっていました。しかしながら、そこには、わざとらしさが感じられなかった。むしろ、クッキリとしたアクセントになっていました。それは、このような強調を頻繁に行うようなことをせずに、この箇所に賭けていた、と言った構造が示されていたが故なのでしょう。デ・フリーントの音楽センスの良さが感じられた箇所でありました。

最終楽章は、極端に速いテンポが採られていた訳ではありませんでした。プレトークで、デ・フリーントは、この作品は「速さを追究するような音楽だ」といったようなことを話しておられただけに、これにはちょっと拍子抜けをした次第。一昨年の、鈴木秀美さん&神戸市室内管による演奏が、まさに疾風怒濤と呼ぶに相応しい音楽が駆け抜けてゆくことになっていて、それが懐かしく思い出されたものでした。その一方で、本日の演奏には鈴木さん達による演奏で感じられた粗さがなく、そのうえで、一定の疾駆感を備えた演奏となっていた。その分、安心しながら音楽を聴くことができました。

(鈴木さん達による最終楽章は、手に汗握るもので、凄まじいまでに煽情的だった。)

なお、オーボエの音量が弱い箇所が散見されたのは、どういうことだったのでしょう。これまでの京響の演奏では、このような印象を抱くことがなかっただけに、これは意外でありました。デ・フリーントが意図的にオーボエの音量を抑えたのでしょうか。それもちょっと考えにくいのですが。そう、オーボエがハッキリと前面に出てきて欲しい所で(例えば、第1楽章の第1主題に入ってすぐのところで、極めて短い合いの手を入れる箇所)、オーボエが引っ込んでしまっていただけに、指揮者による指示だとは考えづらい。

さて、アンコールは、アイネクの第3楽章。これが、前半のラツィックによるピアノを思い起こさせるような、いびつなまでに音楽の構造を表面化させるような演奏ぶりで、かなり興醒めしてしまいました。トリオ部分では、恣意的にねっとりとした音楽を奏で上げていたりもした。

このような演奏に触れてしまうと、デ・フリーントとラツィックは、似たような根っこを持った演奏家なのかもしれない、という考えが頭をもたげてしまいます。それが、シューベルトでは、変に表面化されなかっただけだったのだろうか、とも。

(ラツィックをソリストとして呼んだのがデ・フリーントの意向によるものだとしたならば、このようなことは十分に考えられます。)

次回以降に聴く際に、この辺りを見極めていきたいと思います。私にとって、アクセルロッドが首席客演指揮者を退任してしまったことによる喪失感を、シッカリと埋めてくれる存在になり得るのか、というのも、それ次第であります。