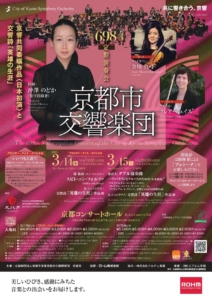

沖澤のどかさん&京都市交響楽団による演奏会(≪英雄の生涯≫ 他)を聴いて

今日は、沖澤のどかさん&京都市交響楽団による演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●藤倉大 ヴァイオリンとフルートのためのダブル協奏曲

(ヴァイオリン独奏:金川真弓さん、フルート独奏:クレア・チェイス)

●R・シュトラウス ≪英雄の生涯≫

2023年4月から京響のシェフを務めている沖澤さん。第2子を出産するために、昨年の11月に登壇する予定だった定期演奏会を降板されました(代役として、贅沢にも鈴木雅明さんが登場)ので、昨年の7月以来の京響定期への登場、ということになります。

メインに≪英雄の生涯≫を据えるという、ちょっとヘビーで、指揮者にとってもオケにとって重要な演目で正面突破を図ろう、といった様相のプログラムになっています。沖澤さんが、いかにオケを統率するのか、更に言えば、R・シュトラウスの絢爛豪華たる音楽世界をいかに描き上げるのか、といったところが聞きものだと言えそう。そして、前プロには藤倉大さんの新作(日本初演)を持ってくるという、意欲的な構成になっています。その藤倉さんの作品では、金川真弓さんがヴァイオリン独奏を務めるというのも期待大でありました。

色々と興味をそそられる演奏会。どのような音楽に出会うことができるのだろうかと、ワクワクしながら会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

ますは、前半のダブル協奏曲について。

美しい音楽でありました。決してエキセントリックな音楽、といったものではなく、たゆたうようにして音楽は進められてゆく。しかも、ハッキリと耳に残るようなフレーズで形作られていた訳ではありません。音楽で色彩を表現した、といった感じだったと言えば良いでしょうか。

演奏時間は、およそ25分。音楽は切れ目なく奏で上げられていきました。

驚かされたのは、ほぼ2つの独奏楽器が音楽の骨格を築き上げてゆく、といった造りになっていたこと。そのこともあって、オケは2つの独奏楽器が奏でる音に彩りを添える、といった役割だったと言えそう。編成が、弦5部に、管楽器はオーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルンが各1本ずつ加わったのみ、といったものになっていたのも、その反映だと言えましょう。しかも、その管楽器は、もともとが控えめな役割のオケの中でも、とりわけ「従」の立場だったと言えそうで、音楽に彩りを添えるといった役回りであったこと、夥しかった。

そのような造りの音楽において、時に水面の反射を思わせたり、2羽の鳥が囀り合ったり、といった情景を思い浮かべるような音楽が奏で上げられたのでありました。

作品は、4つの部分に分けることができそうで、それぞれの箇所で独奏フルートが、フルート→ピッコロ→フルート→バスフルートと、持ち替えてゆくことで可視化されていたように思えました。先ほど、2羽の鳥が囀り合っているようだったと書きましたのは、第2部での独奏ヴァイオリンとピッコロとの掛け合いの箇所に当たります。ひょっとすると、ここは、即興演奏だったのかもしれません。2人のソリストは、目の前に譜面台を立てて演奏していたのですが、ここの箇所では楽譜に目を遣ることなく、お互いを凝視しながら丁々発止して音を発していた、といった具合になっていたのです。

また、第3部では実に躍動感に溢れた音楽が鳴り響いていました。先ほど、「たゆたうようにして音楽は進められてゆく」と書きましたが、ここの箇所だけは、たゆたうと言うよりも、激しい鼓動を伴った音楽になっていたのでありました。プレトークで、沖澤さんが「北欧のロックな音楽、といった雰囲気もある」と言われていたのは、ここを指してのことだったのかもしれません。

また、至る所で、フルートが雅楽での横笛を連想させるような、高音域で耳をつんざくような音を鳴らしていたのも、いかにも邦人作品らしいところだったと言えそう。また、最後のバスフルートでは、時に太い音を鳴らしつつも、時にグラスハーモニカを思わせる幻想的な響きを生んでいたのが、印象的でありました。

そのような音楽を、2人のソリストが、誠に雄弁に奏で上げてくれていました。多彩な要素の織り込まれたソロパート(それは、技術的にも、音楽的にも)だったと言えそうなのですが、縦横無尽に奏で上げていった、といった感じ。その自在感たるや、惚れ惚れするほどでありました。

その結果として鳴り響く音楽は、実に生き生きとしていた。日本初演だった、ということからくる印象に依るところも大きいのでしょうが、「今まさに、音楽が生み出されている」といった感が強くもあった。しかも、とても感受性豊かに演奏されていた、とも言えそう。

特に、金川さんのヴァイオリンの、なんと能弁だったことでしょう。彼女のヴァイオリンを聴くと、いつも思うことなのですが、芯のシッカリとした音楽が奏で上げられていたのであります。頗る骨太な音楽だったとも言いたい。しかも、響きが実に艶やか。そのために、力強さや逞しさに漲っていながらも、凛とした艶麗さ、といったものが備わっている。

一方のチェイスによるフルートも、機敏に音楽に反応しながら、巧みに音楽を再現してゆく。このダブル協奏曲は、ヴァイオリニストのコパチンスカヤが藤倉さんに依頼したことによって生み出され、その際、コパチンスカヤはフルート奏者としてチェイスを指名したそうです。世界初演でフルートを吹いたのもチェイス。そのようなこともあって、この作品がいかに呼吸しているのかを熟知している演奏ぶりだった、と言いたくなります。

と、ここで再びヴァイオリンパートについて話を戻すと、なるほど、コパチンスカヤが関わっていたことが理解できる、敏捷性を持っている音楽だったと言えそうでもありました。とは言え、金川さんの独奏は、コパチンスカヤのように奔放さを前面に押し出したようなものではありませんでした。もっと、理性的だったと言いたい。そのことが、冒頭で書いた「美しい音楽」として実を結んでいたようにも思えます。途中にも書きましたように、凛としたヴァイオリン演奏でもあった。

そのような2人のソリストに対して沖澤さんは、冷静にバックアップしていたと言えそう。たゆたうように進みながらも、音楽は随所でテンポは変化していました。その多くは、アッチェレランドによって音楽の鼓動が速められ、しばらくするとまた落ち着いてゆく、といった構造をしていた。その辺りの呼吸がピタッと嵌っていて、音楽を生き生きとしたものにしていたと言いたい。また、第3部での溌溂とした音楽づくりにも、沖澤さんの音楽への反応の機敏さ、といったものがハッキリと現れていたと言えそう。

かような作品で、かような演奏ぶりだった前半。私は大いに楽しめました。

なお、ソリストによるアンコールは無しでありました。

ここからは、メインの≪英雄の生涯≫についてであります。

沖澤さんらしいケレン味のない演奏ぶりでありました。小細工を弄さずに、率直に音楽を奏で上げようとしていた。その姿勢は頗る潔いものでありました。

冒頭の「英雄」のテーマなどは、勿体ぶることなく毅然と奏で上げられていた。速めのテンポが採られていて、粘るところがない。しかも、ほぼインテンポが貫かれていて、颯爽としていた。なるほど、フレーズの最後で、ほんの僅かルバートが掛かっていました。と言いましょうか、次のフレーズに入る直前でほんの僅か間を取ろうとするという呼吸によって、僅かなルバートが生まれる(例えば、練習番号の5に入る辺りが、そのような演奏ぶりになっていた)、といった歩みとなっていたのですが、そのことが音楽の潔さを増してくれていたようでもあった。

もう少し、冒頭の「英雄」について書いてゆくならば、例えば、練習番号の6から5小節進んだ辺りでは、テンポを落として抒情味を加えるような演奏もありますが、沖澤さんはそのような措置を採ることなく毅然と音楽を進めていた。その辺りも含めて、実にスッキリとした音楽づくりが為されていたのでありました。

しかも、これはプレトークで紹介された話しなのですが、今回の定期演奏会では、試験的に3日間のリハーサルの全てを京都コンサートホールで行われて、その成果として、豊かな響きを獲得することができたと話をされていましたが、そのことのよく理解できる音が随所で聞き取れた。

京響は、通常は、最初の2日を練習場でリハーサルをし、最後の3日目に響きを確認することを主眼として京都コンサートホールでリハーサルを行う、という形を採っているようです。しかしながら今回は、3日間ともに本番の会場であり、京響にとって本拠地となっている京都コンサートホールでリハーサルを積んだ。このことは、長期的に見て、京響にとってプラスになることだと沖澤さんは捉えておられたようですが、「長期的に見て」どころか、今回の定期演奏会において既に、効果てきめんだったと語っておられたのであります。そのこともあって、これまでになく豊かな響きがするはずなので、本日の来場者は、是非ともその点も楽しんでくださいとも語っておられた。

その響きの変化は、冒頭の「英雄」の後半部分で、シッカリと確認できたように思えました。と言いますのも、次の箇所でのホールいっぱいに響き渡っていた豊かで艶やかな響きに、目を瞠るものがあったからであります。

練習番号の12から5小節進んだ箇所からは、2小節単位で音楽は奏でられ、その度に2拍半の休符が挟まれる、といったことが4回繰り返されます。その2拍半の休符の前の音の、なんと芳醇なことだったでしょうか。ホールの豊かな残響が、オケの響きを実に薫り高くて、かつ、艶やかなものにしてくれていたのであります。沖澤さんも、その響きを思う存分に味わうべく、2拍半の休止を、心持ち長く取っていたように思われました。

また、「英雄」から続く「英雄の敵」へと流れ込んでゆく箇所は、1小節間まるまるオケ全体が休みとなるゼネラルパウゼになっていて、なおかつ、その休符にはフェルマータも付いています。ここでも、残響が実に美しくて、豊かな音がしていた。更には、「戦場での英雄」では、豊麗な音が響き渡ることになっていた。

これらは、顕著な成果だったと言えましょう。今後も、常に3日間のリハーサルを京都コンサートホールで積む、という訳にはいかないようですが、極力、実現して欲しいものであります。

ということで、響きの面も含めて、総じて好演だったと言えそうなのですが、この作品での演奏に備わっていて欲しい「恍惚感」が、今一つ希薄だったように思えたのが心残りでありました。「英雄の伴侶」の後半部分などは、もっとむせび泣くような感興が欲しかった。そう、ちょっと几帳面に過ぎたように思える箇所が多かった。この辺りは、これまで私が接してきた沖澤さんの演奏にも、時おり感じられたもの。特に、メンデルスゾーンや、ブラームスや、ベートーヴェンや、といったドイツ音楽を演奏する際に、よく感じられる。今後の演奏に期待、といったところであります。

とは言え、清心で、屈託がなくて、端正な音楽づくりには、感心させられます。しかも、これらの特徴が、どの演奏を聴いてもコンスタントに滲み出ていると言いたい。沖澤さんの、かけがえのない美質だと言えましょう。

なお、本日の≪英雄の生涯≫の音楽づくりについて、もう一点、気になったことを挙げたい。それは、「英雄の業績」に入る直前で、冒頭の「英雄」のテーマが高らかに奏で上げられる箇所(練習番号77)であります。

沖澤さんは、ここを、この作品の一番の聞かせ処と看做していたのではないでしょうか。大きなクライマックスを築くこととなっていた。そのこともあって、練習番号77に入る前の3小節間を、かなりテンポを落としながらジックリと音楽を鳴らしていたでありました。その様が、本日の≪英雄の生涯≫の演奏の中で、最も勿体ぶったものとなっていたように感じられたのであります。ケレン味たっぷりであり、わざとらしさが感じられもした。そんなこともあって、それまでの沖澤さんの演奏ぶりとは、別人のようだった。

その演奏ぶりは、私の趣味とは懸け離れたものとなっていました。沖澤さんも、このような表現を採ることがあるのかと、びっくりさせられた瞬間でもありました。