原田慶太楼さん&大阪フィルによる演奏会を聴いて

昨日(11/7)は、原田慶太楼さん&大阪フィルの演奏会を聴いてきました。演目は、下記の4曲。

●グリンカ ≪ルスランとリュドミラ≫序曲

●チャイコフスキー ≪ロメオとジュリエット≫

●チャイコフスキー ≪眠れる森の美女≫組曲

●ストラヴィンスキー ≪火の鳥≫組曲(1919年版)

原田さんの実演は、2ヶ月前に京響との演奏会を聴いて以来の2回目。前回は、ラフマニノフとチャイコフスキーだったのですが、この日も、オール・ロシア・プロとなっています。

前回のチャイコフスキーの交響曲第4番では、表現意欲が旺盛で、かなり恣意的な演奏ぶりでありました。この日は、どのような演奏が繰り広げられるのかと、楽しみにしながら会場へと向かいました。

演奏前に、原田さんによるプレトークがあったのですが、そこで、興味深い話を幾つも聴くことができました。まずは、プログラミングについて。

原田さんが、大フィルを指揮するのは4年ぶりで、2回目とのこと。最初に指揮したとき、大フィルの音楽への積極的な姿勢や、アットホームな体質や、といったところとウマが合い、相思相愛のように思えたとのこと。双方が、すぐの再共演を望んだようですが、アメリカに生活の拠点を置いている原田さんは、日本にいることは非常に少ないようです。そこで、スケジュールがなかなか合わずに、やっとこの日、顔を合わせる機会を設けることができたとのこと。そこで、大フィルの音楽監督である尾高さんが原田さんにリクエストしたことは、せっかくの機会なので、原田さんのコアとなるレパートリーでプログラムを組んで大フィルを指揮して欲しい、ということだったそうです。そこで組んだのが、オール・ロシア音楽。

原田さんは、アメリカ育ちで、アメリカで音楽教育を受けていたのですが、ゲルギエフ、テミルカーノフなどの指揮ぶりに憧れ、共通の師匠であったムーシンに指揮法を教わるために、季節ごとにサンクトペテルブルクを訪れて指揮を磨いたようです。そこで採り上げられる曲は、当然のように、ロシア音楽が多い。そのために、ロシア音楽への愛情が強まった、ということでした。

更には、オープニングの≪ルスランとリュドミラ≫序曲は、もともとが快速なテンポで奏で上げられるように要求されている作品であるが、この日は、大フィルが演奏可能な範囲でのMAXのハイスピードで演奏することを宣言したり、チャイコフスキーが、シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』の悲劇を如何に周到に20分ほどの演奏会用序曲の中に織り込んでいったのか、とりわけ、ジュリエットが死を装って眠っているのを、ロミオが誤解して自決し、目覚めたジュリエットがロミオを追って自決する様を、如何に音楽で表したかについて解説をしたり。或いは、≪ロミオとジュリエット≫では決闘のシーンが描かれているのですが、シェイクスピアの時代の決闘と言えば、剣によるもの。そこで、剣道に喩えて、ここは面を打っている箇所、ここは胴を打っている箇所と、場面ごとに団員に説明をしながら、面と胴の打ち込み方の違いを演奏で表現することを意図してリハーサルしたのだと解説したり。そのような、熱の籠ったプレトークが展開されたのでした。ここまでの説明で、当初の予定時間をオーバーしたようでして、団員がステージに出てきて着席し始めた。原田さんは、喋り始めると、ついつい話が長くなるタイプなのですと反省しながら、後半の2曲はごく短い説明で切り上げたのでした。

そして、幹にはイルミネーションが飾られていました

さて、演奏はと言いますと、そのような原田さんの熱い想いが籠められた、意欲的なものでありました。4曲ともが。

まずは、≪ルスランとリュドミラ≫序曲なのですが、原田さんがステージに登場すると、団員を起立させることなく、ご自身も客席に向かってお辞儀をすることなく、指揮台に登って、聴衆からの拍手が鳴り響いている中、威勢よく演奏を開始したのでした。プレトークで、MAXのハイスピードで演奏するとの意気込みを聞いていただけに、「おお、なるほどなぁ」と合点のいく演奏会の始まり方でありました。

確かに、かなり速めのテンポが採られていました。そのテンポは、ムラヴィンスキーによる演奏とほぼ同じか、やや遅かったかな、といった感じ。そのために、キビキビとした演奏が繰り広げられていた。そして、ティンパニの打ち込みをかなり強調しながら、音楽の目鼻立ちをクリアにしていた。速いテンポが醸成する緊迫感と、スリリングな感興とが相まった演奏となっていました。

続く≪ロメオとジュリエット≫では、冒頭から、暗鬱な演奏ぶりが展開される。序奏部では、指揮棒を持たずに素手で指揮をされていました。しかも、出だしの部分は、腕の動きを小さくして、手先をブルブルと震わせながらの指揮。爪楊枝こそ持っていませんでしたが、その指揮ぶりは、ゲルギエフを思わせるものでありました。そして、興味深かったのは、フレーズの切れ目で、ごく短いながらも隙間を設けていたこと。それは、原田さんのはっきりとした意図に基づきながら、フレーズの終わりで音を切るように指揮で指示を出していた。テンポの流れに沿った中での隙間のため、音楽が途切れるといったものにはならないのですが、フレーズの句読点が明確になっていた。似たようなことは、ここの部分に限らず、本日の演奏会の随所に見られ、フレーズの捉え方に対する原田さんの感覚というものが理解できた演奏会となりました。

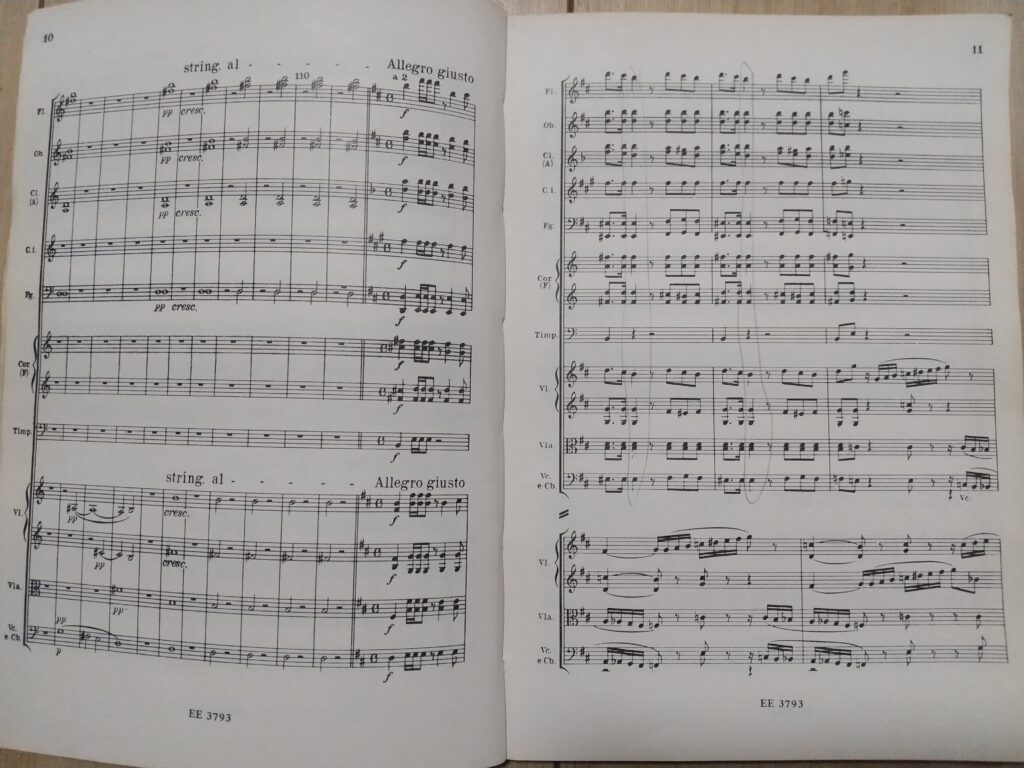

序奏が終わると、アレグロ・ジュスト(正確なアレグロで、といった意)と指示された主部に入るのですが、ここから決闘が描かれるのであります。その演奏ぶりと言えば、周りを蹴散らすような勢いを持っていた。しかも、アレグロ・ジュストに入った2小節目と3小節目に書かれている四分音符(譜例①を参照ください)に、恣意的とも言える強烈なテヌートが掛けられる。そのことによって、音楽はいびつな形となり、決闘の異様な雰囲気が醸し出される。賛否両論ありましょうが(私は、かなりいびつに感じられたため、どちらかと言えば否定派)、面白い表現方法ではあったと思います。表現意欲の旺盛な原田さんの面目躍如たるところだと言えましょう。

そして、この第1主題での演奏では、原田さんは、勢いとともに、逞しさに満ちた演奏を繰り広げる。その拳の握られようは、凄まじいものがありました。

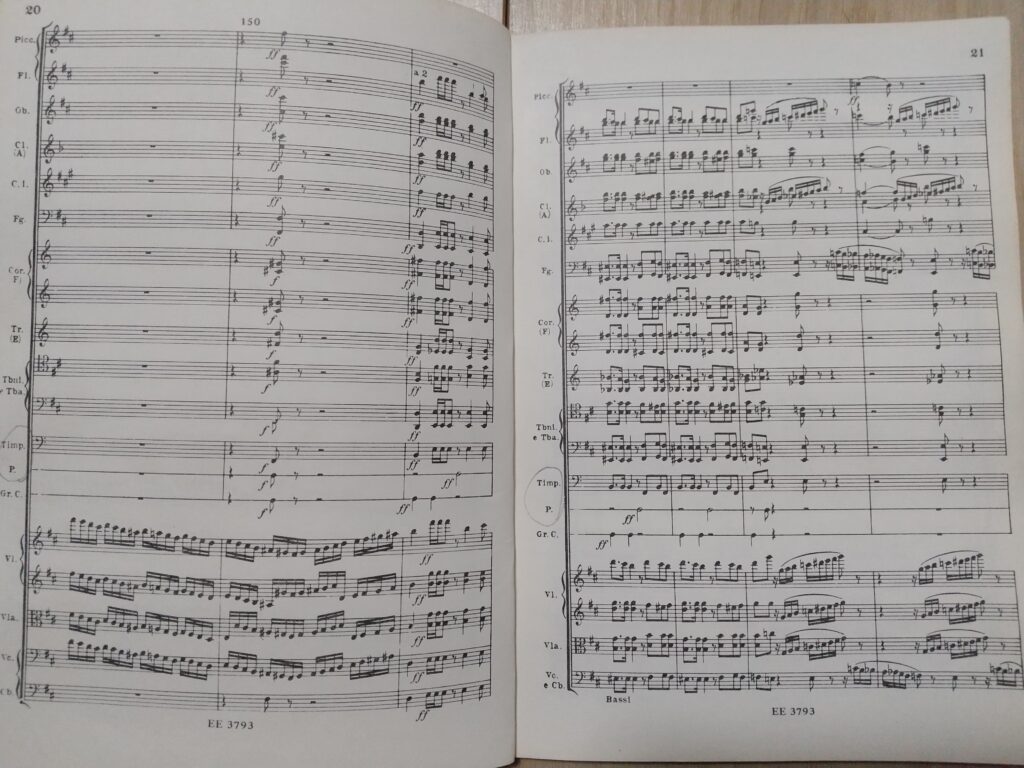

決闘は、143小節目から佳境に入ります。ここから打ち鳴らされるティンパニとシンバルは、面と胴で言えば、胴でしょう。ずっと胴が続くのですが(或いは、ところどころで小さな面が入っているのかもしれません)、152小節目からの3小節間のシンバルの二分音符で面を3発ぶちかまし、154小節目のシンバルによる八分音符で鋭い胴を入れて相手を仕留める、といった塩梅だったように思えます(以上、譜例②を参照ください)。154小節目では、原田さん、指揮台の上で飛び跳ねていました。そして、ティンパニもシンバルも、この10数小節間、壮絶でありました。それはそれは、手に汗握る決闘シーンでありました。個人的に、ここのティンパニとシンバルは、とても重要だと思っていただけに、大いに納得。

決闘が落ち着くと、音楽は第2主題へと移るのですが、そこでのコール・アングレとヴィオラがユニゾンで奏でる旋律の、なんとまろやかだったこと。本日の演奏会、ここだけではなく、随所でコール・アングレが活躍し、そのいずれの箇所でも、まろやかな音で私を魅了したものでした。≪ロメオとジュリエット≫が終わると、原田さんは、様々な奏者を立たせていたのですが、コール・アングレ奏者を立たせようとした際、コール・アングレ奏者はヴィオラに向かって「一緒に立とうよ」といった素振りをし、ヴィオラ・パート全員も一緒に起立。コール・アングレ奏者、周りへの配慮も素晴らしく、そこにも感銘を受けたものでした。

第2主題は、大フィルの響きのまろやかさと共に、甘美でありつつも儚い音楽が響き渡っていた。そう、この日の≪ロメオとジュリエット≫は、強音での逞しさと、弱音での儚さとのコントラストが、実に鮮やかでありました。更には、テンポの伸縮の幅が通常よりも大きく採られていた。そんなこんなによって、誠にドラマティックな演奏となっていたのでした。

あと、印象的だったのが、曲が閉じられようとしている場面での、木管楽器によるコラール。その響きが、オルガンのように聞こえたのであります。一つ一つの音が出されると音量を増減させずに、しかも、抑揚をつけずに、一切の表情付けをせずに粛々と奏でられてゆく。そのことによって、清浄にして、厳粛な音楽世界が広がってゆく。ここの場面で、このような感慨を持ったのは、初めてであります。

演奏会は、休憩を挟んで後半へ。後半も、表現意欲着いた旺盛な演奏でありました。サービス精神旺盛とも言えそう。

それでは、まずは≪眠れる森の美女≫から。

2ヶ月前の京響との演奏会でも思ったことなのですが、原田さんの音楽づくりは、ストコフスキーを彷彿とさせます。そのことが顕著に感じられたのが、3曲目の「長靴を履いた猫」。なんとも気だるい演奏ぶりであり、その雰囲気が、ストコフスキーによる≪くるみ割り人形≫での「金平糖の踊り」と似ていたのであります。

後半の印象を総括する言葉として「サービス精神旺盛」と表現しましたが、それも、ストコフスキーを念頭に置いてのことでありました。原田さんは、場面ごとの性格付けを明確にしようと心掛けているように思えてなりません。そのことによって、音楽の起伏が大きく取られることになる。音楽の表情が濃厚になる。音楽の句読点のようなものも、クリアにすることに関心を寄せている。そんなこんなも、ストコフスキー的であると思えてきます。ストコフスキーとの大きな違いは、原田さんは、オーケストレーションに手を加えるようなことはしない、というところにあるのですが。

例えば、4曲目の「パノラマ」で、センツァ・エスプレッシーヴォとエスプレッシーヴォとを、フレーズごとに交互に絡ませたりして、音楽に大きな起伏を付けようとしていた。そのような演奏ぶりは、まさに「原田節」と言えるように思えます。

≪火の鳥≫でも、「カスチェイ」での凶暴でダイナミックな演奏ぶり、「王女たちのロンド」でのたおやかな表情付け、「終曲」での壮麗な盛り上げと、起伏の大きな演奏ぶりが顕著でありました。最後は、一拍一拍をかなり長く取り、粘り気たっぷりに、これでもかと盛り上げてゆく。この辺りは、自分の感情に正直で、率直な音楽づくりに邁進する指揮者、という印象を強くする演奏となっていたと言えそう。

この日の演奏、全てにおいて諸手を上げて賛同するとまではいかないものの、総じて、あまり嫌味に感じなかった。

やりたいことを、正直にぶつけてくる原田さん。思いっ切り、気になる存在となりました。

それにしましても、この日の大フィルも、コクがあって、暖かみがあって、まろやかでもある響きを聞かせてくれて、素晴らしかった。

ここのところ立て続けに大フィルの実演に接していますが、こちらも原田さんと同様に、とても気になる存在になっています。