尾高忠明さん&大阪フィルと河村尚子さんによるメンデルスゾーン・チクルスのVol.Ⅲ(11/9開催)を聴いて

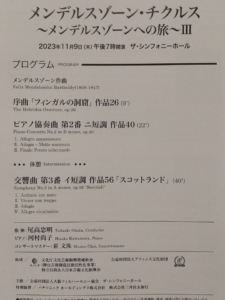

昨日(11/9)は、大阪のザ・シンフォニーホールで、尾高忠明さん&大阪フィルによるメンデルスゾーン・チクルスのVol.Ⅲを聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●序曲≪フィンガルの洞窟≫

●ピアノ協奏曲第2番(独奏:河村尚子さん)

●交響曲第3番≪スコットランド≫

4回にわたって開かれているメンデルスゾーン・チクルスの第3回目。第1回目(今年の6月8日に開催)を聴いたのに続いて、2つ目の鑑賞となります。

第1回目は、シュタインバッハ―によるヴァイオリン協奏曲を目当てに鑑賞。音楽センスの塊りのようなヴァイオリン演奏が展開され、期待以上の感銘を受けたものでした。

第3回目演奏会での一番のお目当ては、河村尚子さんでありました。彼女の実演に接するのは、10年ほど前のブラームスのピアノ協奏曲以来で2回目。それが第1番だったのか第2番だったのか、更には、どこのオーケストラとの共演で指揮者は誰だったのかは、もう覚えていないのですが、大きな感銘を受けたことははっきりと覚えています。

ほとんど実演で聴くことのできないメンデルスゾーンのピアノ協奏曲で、河村さんがどのような演奏を繰り広げてくれるのか、楽しみでなりませんでした。

一方、メインは、5つあるメンデルスゾーンの交響曲の中でも最も聴き応えがあると考えている≪スコットランド≫では、尾高さんがどのように聞かせてくれるのか、こちらも楽しみでありました。チクルスの第1回目で演奏された第1番は、覇気に満ちていて、勇壮だったのは良かったものの、少々、騒がし過ぎる音楽になっていたように思えましたが、≪スコットランド≫ではどうなるのだろうかと思いを巡らしながら、会場に向かったものでした。

それでは、演奏を聴いての印象について触れていくことに致します。まずは、前半の2曲から。

≪フィンガルの洞窟≫は、冒頭部分をはじめとした荒涼かつ陰鬱とした音楽が鳴り響いている箇所での表情や、音楽がシンフォニックな性格を帯びてゆくに従ってみるみる逞しい生命力を宿していく様や、音楽に光が差す場面(クラリネットによるソロなどが、その代表例)での晴明な演奏ぶりや、といったコントラストがクッキリと付いていて、この作品が持つ息吹をしっかりと表してくれていた。総じて、好演だったと思えます。

しかも、音楽が必要十分に波打っていました。このことは、海を描写したこの作品を演奏するに当たっては、極めて肝要なことだと言えましょう。

とは言え、音楽の息遣いからは「波」が感じ取れながらも、この作品の随所に刻まれている「さざ波」を想起させる音の動きに明瞭さを欠いていて、あまりキャラクタリスティックな奏で方がされていなかったのが、少々もどかしかった。

さて、一番のお目当てだった河村さんについてであります。

一昨日、内田光子さんが弾くモーツァルトのピアノ協奏曲での、あまり素晴らしい実演を聴いたばかりというのが、ちょっと可哀想でありました。内田さんと比べると、陰影が不足していた。精妙さにも乏しかった。研ぎ澄まされた感性の閃き、といったものもあまり感じられなかった。もっとも、こういった点においては、世界中のどのピアニストも内田さんには敵わないのでしょうが。

そのような中で、とても素直な演奏ぶりに触れることができた。ケレン味がなく、作品の「実像」のようなものが誇張なく描かれていました。端正でもあった。

これで、もう少しエモーショナルであれば、もっと惹き込まれたのでしょうが。この協奏曲、かなりエモーショナルな音楽になっていますので。

アンコールは、シューマンの≪子供の情景≫から1曲。こちらでもまた、内田さんによるピアノ演奏のような、千変万化する音の響きを伴った、融通無碍な音楽世界からの隔たりを感じずにはおれませんでした。

と、前半の2曲では、やや消化不良といった感じだったのですが、後半の≪スコットランド≫は、そのようなモヤモヤを完全に吹き飛ばしてくれる素晴らしい演奏に触れることができました。

過度に重すぎることがなく、それでいて充実感に満ちていた。尾高さんの肌には、≪スコットランド≫は合っていそうです。変に深刻ぶったり、重厚感に溢れていたり、といった作品での演奏と比べると、スッキリと音楽を奏で上げることができるからであります。しかも、≪スコットランド≫という作品では、適度に力感を与えながら、抒情性を加えながら、清潔感も持たせながらの音楽づくりを繰り広げることができる。

この日の演奏では、序奏部から荒涼とした音楽が鳴り響いていました。その雰囲気は、≪フィンガルの洞窟≫の延長線にあるものだと言えそう。

ともに、メンデルスゾーンが英国を旅行した際に楽想を得て書き上げた作品。しかも、ともに「風景画」のような性格を帯びている(≪フィンガル≫は、完全に音画と言えましょう)。そのような、両曲の親和性を考慮してのプログラミングだったのでしょう。

更に言えば、ピアノ協奏曲第2番と≪スコットランド≫はともに、楽章に切れ目がなく、全てアタッカで次の楽章に移るという共通点を持っている。≪スコットランド≫での演奏を聴きながら、そのようなプログラミングの妙に思いを馳せたものでした。

この日の尾高さんによる≪スコットランド≫での演奏は、前述した「風景画」的な性格を、シッカリと提示してくれたものだったと言いたい。そのうえで、生命力に溢れていて、かつ、端正だった。珍しく、第1楽章の主題提示部がリピートされていましたが、そのことも、端正な佇まいを強調してくれていた。それと同時に、尾高さんの、この作品への愛着や、今回の演奏への並々ならぬ意欲のようなものを感じ取ることができた。

第1楽章は、至るところで、音楽が波を打っていていました。情熱的でもあった。それでいて、音楽の流れや息遣いは自然で、誇張がない。5ヶ月前に聴いた交響曲第1番での演奏から感じられた騒がしさも感じられなかった。過剰に力み返るようなこともなかった。局面ごとでの身のこなしが、全て作品の血となり肉となっていく。そんなふうに思えてなりませんでした。

第2楽章は、覇気に満ちていて、快活で、歓びに満ちていた。音楽が弾みまくってもいた。そのような尾高さんの音楽づくりに、大フィルのメンバーは、木管楽器群をはじめとして、オケ全体が的確に応えてくれていた。それぞれの楽器が、ひょこっ、ひょこっ、と顔を出すような場面などでは、鮮やかなアンサンブルが展開され、目鼻立ちのクリアな音楽となってもいた。

第3楽章が、やや弛緩気味で、緊張感の持続に乏しかったのは、少し残念。この楽章は、もっと粘っても良かったのでとも思えた。そう、この楽章での尾高さんの音楽づくりは、サバサバとし過ぎていたように思えたのでありました。更に言えば、もっと、むせぶような感興が欲しかった。もっと、うねって欲しかった。もっと、哀切感の広がる音楽であって欲しかった。

そのような第3楽章ではありましたが、最終楽章ではまた、快調な演奏(と言いますか、私が共感を抱くことのできる演奏)に戻ってくれた。端正で、目鼻立ちがクッキリとしていて、推進力に満ちていた。作品の「えぐり」も効いていた。

そして、コーダ(396小節目から)では雄大で壮麗な音楽が鳴り響いた。この箇所はAllego maestoso assaiと表記と表記されていますが、まさにMaestosoな(威厳に満ちた)音楽となっていたのであります。途中からアッチェレランドが掛かり、464小節目ではPiu mossoの表記があるかのごとく、カチっとギアが切り替わってより一層の推進力を伴いながら推し進めてゆく様も、見事でありました。音楽が生き生きとした、かつ、逞しい表情を見せてくれることにも繋がっていた。正直に言いますと、444小節目からのホルンは、もっと朗々とした吹きながら、宏壮なものであって欲しかったと、という小さな不満を覚えた。とは言え、そのことを差し引いて余りある見事な演奏ぶりに気持ちは高揚し、幸福感に包まれながら曲は閉じられたのでした。