東京六人組による演奏会の西宮公演(ラヴェルの≪ボレロ≫他)を聴いて

今日は、兵庫県立芸術文化センターで東京六人組の演奏会を聴いてきました。

こちらは、木管五重奏にピアノが加わっての室内楽グループ。10年前に、所属していたフェイスブック(FB)のクラシック音楽グループで随分と話題になり、それ以降ずっと気になっていたのですが、聴くのは初めてになります。

なお、メンバーは、次の通り。

フルート:上野由恵さん(ソリストとして活動)

オーボエ:荒絵理子さん(東京交響楽団・首席)

クラリネット:金子平さん(読響・首席)

ファゴット:福士マリ子さん(東京交響楽団・首席)

ホルン:福川伸陽さん(ソリストとして活動、元N響・首席)

ピアノ:三浦友理枝さん(ソリストとして活動)

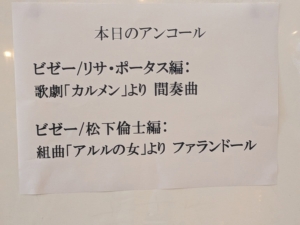

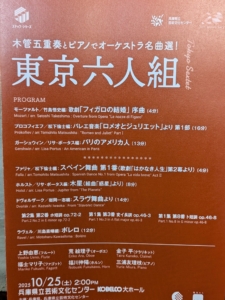

演目につきましては、お手数ですが、添付の写真をご覧くださいますよう、よろしくお願いします。

オーケストラのための作品を六重奏にアレンジされたものでプログラム構成されています。

この楽器構成で、はたして≪ボレロ≫をどのように演奏するのでしょうか。その点が、最も興味を惹かれました。また、ドヴォルザークの≪スラヴ舞曲≫は、こういった趣向には適していそうだな、更には、プロコフィエフの≪ロメオとジュリエット≫も面白そうだな、といった思いを抱きながら、演奏会に臨んだものでした。

エンターテイメント性の高い演奏会になるのでしょうが、その中にも、きっと、各奏者の名技性が散りばめられた演奏が展開されるのだろう。難しいことを考えずに、肩の力を抜いて楽しもう。そんなふうにも思ったものでした。

なお、曲と曲の合間に、各メンバーが交代で、兵庫県や当ホールとの縁や関係性を語ったり、曲の紹介をしたり、といったトークが挟まれたのですが、その際に、このグループは結成されて丁度10年を迎えたと紹介されました。所属していたFBグループで話題になったのは、結成直後のことだったようです。

と、前置きはこのくらいにしまして、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

ホール前の広場は、一部の木のてっぺん辺りが黄色みを帯び始めていました。

秋が深まりつつあるのですね。

全般を通じて、大いに楽しめました演奏会でありました。そして、聴く前に想像していた、各奏者の名技性を堪能することもできた。

確かに、エンターテインメント性は強かった。とは言うものの、その点だけに留まらない、木管楽器とピアノの組み合わせの妙を随所で味わうこともできました。管楽器5本とピアノの、それぞれの特性が良く生かされていたアレンジであり、演奏だと思えたのであります。なおかつ、原曲の魅力も損なわない、或いは、原曲とは別の魅力や面白さを引き出してくれてゆくといった音楽に出会うことができた、そんな演奏会でありました。それは、各奏者の名技性のみならず、卓越した音楽性が投影されていた結果でもあったのだと言いたい。その音楽性は、とても率直なものであり、伸び伸びとしたものだったとも思えたものでした。

更には、編曲物であるだけに、「次に現れる旋律は、どの楽器に割り当てられるのだろう」といったことを想像する楽しさもありました。例えば、≪パリのアメリカ人≫でのテューバによるソロは、きっとファゴットが吹くことになるだろうと予想しながら聴いてゆくと、「やっぱり、ファゴットだったな」といった感じで。

或いは、「あっ、ここは原曲でもクラリネットが吹くんだよな」ですとか、「原曲でもフルートだよな」といったように、原曲通りに演奏されることで、原曲の味わいを、このグループによる演奏に投影していく、といった楽しみも味わうことができた。

更には、この6人には含まれていない楽器を模倣してゆく、といった妙技を至る所で窺うことができ、面白い効果を生んでいました。例えば、≪パリのアメリカ人≫の真ん中をちょっと過ぎた辺りでの、メロウな雰囲気を湛えた箇所でのトランペットソロ。このソロを、最初はクラリネットで、しばらく経ってからはオーボエで吹いていたのですが、トランペットがカウボーイハットでミュートした感じがよく出ていて、驚かされたものでした。似たような例になりますが、≪ボレロ≫でも、オーボエがボレロのリズムをタンギングしながら奏でてゆくと、原曲でのトランペットがミュートを嵌めてタンギングしてゆく様が、浮かび上がるようであった。この辺り、メンバーとしても、原曲での響きを意識しながらの演奏だったのではないでしょう。

そのような中で、唯一、違和感を覚えたのは、冒頭に演奏された≪フィガロの結婚≫序曲でありました。

この曲の場合、木管楽器のみの編成のためにアレンジされた、いわゆる「ハルモニア音楽」としての編曲版があります。その編成で十分に音楽として成立しており、なおかつ、響きの親和性からくる調和の取れたハーモニーもあって、インティメートな雰囲気を湛えたチャーミング極まりない音楽として鳴り響くこととなる。ハルモニア音楽の形態でモーツァルトのオペラ作品に接すること、それは、私にとっては無上の喜びや幸福感を与えてくれるものの一つとでもあります。そこにピアノが加わることによって、ちょっと居心地の悪さを感じてしまった、というのが正直なところでありました。

そのような≪フィガロ≫ではありましたが、ホルンの福川さんが、細かな音で紡ぎ上げてゆくパッセージを軽々と吹きこなしていったのが、とても鮮やかであり、呆気に取られたものでした。演奏された版は、このグループのために編曲されたものなのでしょうか。おそらく、そうなのでしょう。各奏者の個性や特質に合わせながら、服を仕立ててゆくようにして編曲していったのではないでしょうか。だからこそ、ホルンパートには、福川さんの特性を生かすべく、このような敏捷性の高いパッセージを割り当てたのではないだろうか。そんなふうに想像したものでありました。

≪フィガロの結婚≫以外の作品での演奏の見事さは、甲乙つけがたい。そのような中でも、前半に演奏された≪ロメオとジュリエット≫には、大いに魅了されました。

その≪ロメオとジュリエット≫は、ナンバーごとに独立させて演奏するのではなく、切れ目なく奏で上げられていった。そのこともあって、目くるめくような鮮やかさがあった。それは、彼らの技巧の確かさに裏付けられたものだったのですが。このバレエ作品の音楽世界が、精彩感をもって再現されたものだったと言いたい。

後半に演奏された4曲については、それぞれについて触れてゆきたい。

最初のファリャでは、この作曲家ならではの扇情的で官能的な音楽世界が、明瞭な形で表されていました。ファリャの音楽、このような編成に(特に、木管楽器によるアンサンブルに)、とても相性が良さそうだと、痛感させられたものでした。

続く≪木星≫は、快演だったと言えましょう。

冒頭の、細かな音の動きなど、実に精妙な音楽になっていました。弦楽器がいなくて、よくぞ≪木星≫の冒頭を再現できた(再現というのは、少し違うのかもしれませんが、このように書かせてもらいます)ものだと感嘆したものでした。とても敏捷性が高くて、かつ。色彩感に富んだ演奏が繰り広げられていたとも言いたい。この辺りのことは、この≪木星≫に限らず、本日の公演の多くの演目で感じられたことでもありますが。

色彩感というのは、木管楽器が5本も揃うと、自ずと発揮されることだとも思えます。このグループが、こういった編成でオーケストラ作品を演奏する意義は、この辺りにあるようにも思えたものでした。それを、ピアノがシッカリと支えてゆく。時に、木管楽器群に欠けているキャラクターを補完してゆく。そういったアンサンブルが、全演目を通じて繰り広げられていったのであります。

次の≪スラヴ舞曲≫は、1曲目が哀愁漂うナンバー、2曲目が牧歌的な性格を持つナンバー、3曲目は躍動感に溢れたナンバーと、選曲の妙が発揮されていました。

(曲の合間に挟まれていたトークでも、この3つの性格を考慮した上での選曲だったことが語られていました。)

そのような3つの異なる性格を持った舞曲を、時にタップリと歌い込みながら、時に機敏な動きを巧みに表現しながら、生き生きと、そして情感豊かに演奏していったのであります。

トリで演奏された≪ボレロ≫、これもまた、見事でありました。そして、奇想天外な裏技が使われてもいた。

まず、冒頭で小太鼓が刻むリズムですが、オーボエの荒さんが、リードケースと思われる箱のようなものを爪弾いていた。すると、カタカタといった音がする。それに続いて、ほんの僅かクレッシェンドした箇所では、オーボエの荒さんに代わって、ホルンの福川さんが、マウスピースを楽器に付けた状態で、マウスピースを手のひらで叩く。すると、圧縮された空気が楽器に伝わっていって、パコパコといった音を奏でることとなる。「なるほど、考えたものだなぁ」と、感心させられました。

そのような裏技を使いながら、≪ボレロ≫の雰囲気を、かなり忠実に再現してゆく。

それぞれの楽器によるソロは、もう、お手の物といったところでありました。面白かったのが、トロンボーンのソロをホルンで吹いた福川さん。あのソロは、トロンボーン奏者の多くが、ちょっとヨタヨタした感じで吹いてしまいがちで(それは、吹くことの難しさと、極度の緊張がトロンボーン奏者を襲うため)、かつ、旋律としてはいびつなところにアクセントが付いてしまいがちなのですが、その辺りも模倣していたよう。お茶目だな、と思えたものでした。また、オーボエでサックスのソロを吹いていたのですが、ソプラノサックスを意識した音づくりが為されていたようでもあった。

更には、チェレスタも加えての、フリギア旋法を用いた神秘的な響きがする箇所では、ピアノがチェレスタの代理を果たすべく弾かれていた。そこに、ピッコロや(フルートの上野さんは、実際にピッコロに持ち替えていた。ここに限らず、多くの演目で、ピッコロ持ち替えをしていて、それが効果的でした)やホルンが音を重ねて、原曲のあの箇所に似かよった響きがしていたことには、耳を奪われたものでした。

原曲で弦楽器が旋律を弾き始めた箇所以降は、カットが施されて短くなっていましたが、最後の高揚感も、なかなかなものでした。但し、ここの箇所以降での編曲は、ハーモニーに凝りすぎていて、かなり奇怪な響きになっていたのは、あまり賛同できなかったのですが。

そんなこんなによって、当初は、この楽器構成で≪ボレロ≫が出来るのだろうかと、訝しく思っていたのですが、聴き応えがあって、とても興味深い≪ボレロ≫になっていたのであります。

アンコールは、ビゼーの作品を2つ。

この中では、最初に演奏された≪カルメン≫の第3幕への間奏曲が、抒情性が豊かで、なおかつ、フルートとクラリネットのソロの美しさが際立っていて、胸に染み入る演奏になっていました。

また、≪アルルの女≫の「ファランドール」では、太鼓が刻むリズムをどうするのだろうかと思っていたら、ここでもホルンのマウスピースパコパコ作戦が実行され、絶大な効果を生んでいました。そして、各奏者の妙技がクッキリと現れていた、眩さを覚える演奏となっていました。華やかさも相まって、この演奏会を閉じるに相応しいアンコールだったとも言いたい。