タカーチ弦楽四重奏団による西宮公演(ハイドン、ヤナーチェク、ベートーヴェン)を聴いて

今日は、兵庫県立芸術文化センターの小ホールでタカーチ弦楽四重奏団による演奏会を聴いてきました。演目は、過去の3曲。

●ハイドン 弦楽四重奏曲第74番≪騎士≫

●ヤナーチェク 弦楽四重奏曲第1番≪クロイツェル・ソナタ≫

●ベートーヴェン 弦楽四重奏曲第7番≪ラズモフスキー≫第1番

1975年にブダペストで結成されたこのグループ、2000年に入ってすぐの頃にベートーヴェンの弦楽四重奏曲全集を制作し、大評判を呼びました。私は、図書館で借りたCDでそのベートーヴェンを聴いていますが、しなやかでありつつも緊密であり、スッキリと纏め上げながらも作品の備えている生命力を誇張なく解き放ってゆく演奏ぶりに、感心させられたものでした。8年ほど前にウィーンを旅行した際、その中の初期の6曲の弦楽四重奏曲を「お供」にしながら街中を散策したこともあり、そのことが懐かしく思い出されます。

そんなタカーチSQの実演に接するのは、これが初めてのこと。ちなみに、2000年代の初頭にベートーヴェンを録音した時期からは、第2ヴァイオリンとヴィオラの奏者が交代しています。また、1975年に結成された当時のメンバーで残っているのは、チェロのみ。

さて、本日の演奏会でありますが、演目に、ハイドン、ヤナーチェク、ベートーヴェンが並んでいるのが、頗る魅力的であります。バラエティに富んでいつつも、弦楽四重奏曲のオーソドックスなレパートリーを展望できるプログラムになっていると言えそう。

どのような演奏に巡り会うことができるのだろうかと、胸をときめかしながら会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致しましょう。

まずは、前半の2曲について。

なんとも素晴らしい演奏でありました。特に、ヤナーチェクが。

このグループ、緊密なアンサンブルを聞かせてくれるところが美点だと思うのですが、両曲ともに、そのような性格がシッカリと刻まれていた演奏だったと言いたい。4つの声部に、突出したところがない。そう、とても均質なのであります。

さて、ハイドンでの演奏でありますが、第1楽章は、まだエンジンが掛かっていなかった、といった感じでした。なんとなく、手探り状態で演奏が始まったように思えたものでした。

そのような中で、白眉は第2楽章でありました。弱音を主体にしながら、神経質にならない範囲で深遠な音楽が奏で上げられていた。しかも、しなやかさや流動性が感じられた。胸にグッと沁みってくる演奏となっていました。

また、最終楽章では、音楽のフォルムを崩すことなく、活力に満ちていて、いい意味で荒々しい演奏になっていた。この楽章は、ちょっとハンガリーの音楽のような雰囲気を持っていますので、タカーチSQの肌に合うのかもしれません。更には、この楽章の第2主題は、マーラーの≪復活≫を彷彿とさせてくれるのですが、そこでは、伸びやかさや、ハイドンならではの人懐っこさが漂ってきて、とても印象的でもありました。

ハイドンは、第2楽章と最終楽章での演奏が際立っていたように思えます。

そんなハイドンも、とても素敵な演奏だったのですが、ヤナーチェクでの演奏の素晴らしさは破格なものがあったと言いたい。表現意欲の頗る高い演奏でもあった。

この作品ならではの凄惨な世界がキッチリと描かれていった。その様は、まさに目を瞠るほどのものでありました。頗る鋭利でありつつも、エキセントリックに過ぎるようなことはなく、端正な音楽が鳴り響いてもいた。その点も、驚異的でありました。

緊迫感の高い音楽でありつつも、響きには潤いがあった。艷やかでもあった。その一方で、必要に応じて、音が汚れることを厭わずに、荒々しく音楽を掻き鳴らすことも。それ故に、心に深く突き刺さるような音楽となっていた。

聴いていて、鳥肌の立ってくるような演奏でありました。あまり軽々しく使いたくない言い回しになるのですが、「作品の核心に迫る」演奏だった。そんなふうにも言いたくなる演奏でありました。

ここからは、メインのベートーヴェンについてであります。大言壮語することのない演奏でありました。その点では、これまで音盤で聴いてきたタカーチSQによる演奏の延長線上にある演奏だったと言えましょう。

冒頭部分は、チェロによって旋律が奏で上げられ、その旋律が第1ヴァイオリンに引き継がれて次第に高揚していきます。その最初のクライマックス(19小節目)の、なんとも力の抜けていた演奏ぶりは、とても印象的でありました。そして、頗る端正で、ピュアな美しさを湛えていた。

このような姿勢は、その後も保たれてゆく。あまり扇情的になったり、劇的効果を狙ったり、といったことのない演奏が繰り広げられていったのであります。

それはそれで、一つに行き方でありましょう。最初のうちは、そのような音楽づくりに惹かれていました。しかしながら、次第に、もっと食い付きの激しさといったものがあっても良いのではないだろうか、と思えてきた。ベートーヴェンの中期の作品であるだけに、そのような思いを強く持つこととなった。そう、ベートーヴェンの中期にしては、優美で典雅な世界が広がっていたのであります。とりわけ、第1楽章の展開部で、4つのパートが掛け合いを繰り広げる箇所(185小節目以降)は、あまりに音量を絞り過ぎていたように思えて、この日の演奏を象徴していたように思えました。なるほど、ここの箇所はppと指定されています。とは言うものの、音をアタック気味に発しながら、マルカートに弾いて欲しい。そのような思いに反して、タカーチSQのメンバーは、玄妙な音楽世界が出現させてゆこうといった意図が前面に出ていたと言いたい音楽づくりを施していた。それは、私には、曲想にそぐわないものになっていたように思えたものでした。

そのような音楽づくりは第1楽章を通じて変わらず、クライマックスでの昂揚感も今一つでありました。

続くスケルツォの第2 楽章は、第1楽章に比べると躍動していた。しかしながら、この楽章に必要な俊敏な反応、といったところは今一つだったように思えたものでした。ここでも、食い付きの足りなさ、といったものが感じられたのであります。

そのような中で、緩徐楽章隣第3楽章は、本日のベートーヴェンの演奏の白眉だったと言えそう。頗る内省的な音楽が鳴り響いていた。この辺りは、前半のハイドンの緩徐楽章でも感じられたところ。それでいて、ハイドンの緩徐楽章では、しなやかさや流動性が感じられたのですが、ベートーヴェンでは、作品の性格もあって、悲痛であり、滑らかに流れてゆくというよりも、深く沈殿してゆくような音楽になっていたのが異なる点だったと言えましょうか。

音楽は切れ目なく最終楽章に流れ込む。ここでは、音楽が歓びを帯びて躍動します。明朗快活な音楽世界が広がることになる。しかしながら、本日の演奏では、そのような性格はあまり示されることはなかった。やはり、玄妙な音楽になっていたと思えてならなかったのであります。

繰り返しになりますが、このような演奏ぶりも、一つの行き方でありましょう。そのような観点に立つと、本日の演奏は、なかなかに見事なものだったと思えます。大言壮語しない中にも、各パートがクッキリと浮かび上がってくる演奏となっていました。そう、とても緊密であり、均質性の高い演奏が展開されていたのであります。特定のパートが埋没するようなことがなかった。とりわけ、第2ヴァイオリンは、過剰に目立ち過ぎるといったことはなかったものの、主張すべきところはシッカリと主張していて(これは、本日演奏された3曲全てに当てはまる)、音楽が立体的になることに大きく貢献していたと言いたい。

とは言いましても、やはり、ベートーヴェンの中期作品としては、とりわけ、ラズモフスキーであれば、もっと闘争心の強い音楽として鳴り響いて欲しかった。もっと、せめぎ合うような音楽になって欲しかった。そのような思いを抱かずにはおれませんでした。

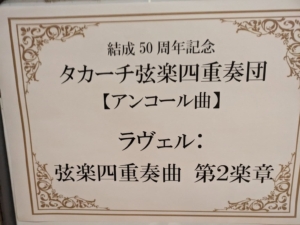

アンコールは、ラヴェルの弦楽四重奏曲からスケルツォ楽章が演奏されました。

こちらは、ベートーヴェンでは大人しめな演奏が展開されていたこととは対照的に、アグレッシブな演奏となっていました。色彩感に富んでいた。

しかも、乱暴に弾き飛ばすようなことは皆無。端正な演奏ぶりの中に、切れ味の鋭さがあって、鮮やかさが秘められていたのであります。

ヤナーチェクでの演奏と言い、タカーチSQは、このような民族性の高い作品で本領を発揮するのかもしれません。表現意欲の旺盛さを見出すこともできた。