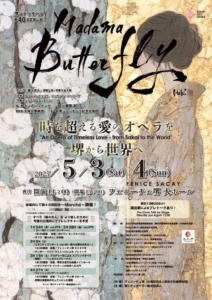

堺シティオペラによる≪蝶々夫人≫の初日(並河寿美さんによるタイトルロール)を観劇して

今日は、フェニーチェ堺で堺シティオペラによる≪蝶々夫人≫の初日を観てきました。

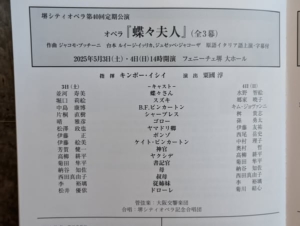

歌手陣や、指揮者と管弦楽と合唱、更には演出については、お手数ですが添付写真をご参照ください。

今回の≪蝶々夫人≫は、堺シティオペラにとっては第40回の節目の定期公演。ちなみに、第1回公演は1986年に催されているようです。

一番の楽しみは、タイトルロールを歌う並河さんであります。このプロダクションはダブルキャストに依るもので、今日・明日の2回公演となっていますが、並河さん目当てで本日の公演に足を運ぶことにしたのでした。

ここのところ、並河さんによる実演にたびたび触れています。最初に大きな感銘を受けたのが、一昨年のボローニャ歌劇場による大阪公演の≪トスカ≫において、代役でタイトルロールを歌った公演でした。そこでは、ドラマティックで、かつ、抒情性の豊かな歌が繰り広げられ、トスカの苦悩や葛藤も濃やかに表現されていた。恰幅の良さもあった。そんな歌唱に、大いに魅了されたものでした。

直近では、今年の2月に、柴田真郁さん&大阪響との演奏会形式による≪運命の力≫の上演でのレオノーラを聴いていますが、そちらでも、ドラマティックな表現からデリケートな歌いぶりまで、当意即妙な歌を繰り広げてくれ、これ以上なにも望むことはないと言いたくなるほどの、見事な歌唱を聞かせてくれました。

本日の蝶々さんでも、きっと、トスカとレオノーラの延長線上の、見事な歌を繰り広げてくれることであろうと、大きな期待を寄せていました。

シャープレスを歌う片桐さんは、前述の柴田真郁さん&大阪響による≪運命の力≫ではグァルディアーノ神父に扮していたのですが、歌の押し出しが弱くて、かつ、歌唱としての「腰」がふらついているような不安定さが感じられ、不満を覚えたものでした。本日は、その雪辱を果たしてもらいたいところでありました。

キンボー・イシイさんは、ドイツの歌劇場で叩き上げてきた指揮者のようです。名前は聞いたことがありましたが、演奏を聴くのは初めて。こちらもまた、どのような音楽を奏で上げてくれるのか、大いに楽しみでありました。

それでは、本日の公演をどのように感じたのかについて、書いてゆくことに致します。

こちらは、ホール内に設けられていた≪蝶々夫人≫のイメージ展示になります

まずもって、並河さんについて触れなければならないでしょう。それはもう、期待通りの素晴らしさでありました。

貫禄タップリな歌が繰り広げられていきました。なるほど、第1幕では15歳の少女の可憐さは薄かったかもしれません。声に太さが感じられました。しかしながら、ドスを効かせてゆく、といった歌いぶりにはなっていなかった。ドラマティックでいて、繊細さを備えてもいる。そのために、適度にリリカルでもある。その性格は、まさにリリコ・スピントと呼ぶに相応しいものだと思えました。

そのような並河さんも、第2幕以降は第1幕以上に素晴らしかった。第2幕以降では、緊張度が高くて、陰影の濃い歌唱が求められると言えましょうが、そこでの歌唱は、第1幕以上に的確なものだったと言いたい。

ピンと張り詰めた緊張感と、中盤以降での強い決意を前面に押し出しながらの毅然とした歌いぶりは、息の詰まるほどでありました。劇に引き摺り込む力の絶大な歌いぶりでもあった。

その一方で、ピンカートンが自分の元に戻ってきたのであろうと錯覚して、喜びに浸るシーンなどでは、喜びが弾けていて、一途さが滲み出ていた。その辺りも含めて、まさに蝶々さんと一体となった歌唱だったと言えるのではないでしょうか。

しかも、過度に感情的になるようなこともない。そう、終始、毅然としていたのであります。「武士の娘」としての誇りにも不足はなかった。

そのような中でも、やはり、最終幕の幕尻での息子への別れを告げて自決するまでの場面だったと言いたい。そこでの切迫感に満ちた歌唱は、並河さんの蝶々さんの真髄が現れていたと言い切りたい。聴いていて、胸の詰まる歌唱でありました。

ちなみに、この公演では、所作の指導が付いていたようですが、立ち居振る舞いも実に美しかった。凛としてもいた。例えば、求婚してきたヤマドリを追い返す際に、正座して手をついてお辞儀をするシーンでのキリッとした立ち居振る舞いに、蝶々さんの決意の強さが滲み出ていたように思えたものでした。

ピンカートンを歌っている中島さんは、ドラマティックな性格よりもリリックな性格が強い歌いぶりだと言えましょう。声に輝かしさはあり、伸びやかな歌い口であったものの、強靭さが薄い。そのために、第1幕でのアメリカ国歌に導かれながらのシャープレスとの二重唱では、声が燦々と降り注いでくる、といった雰囲気にはならなかった。ここは、昨年の笛田さんによる歌唱や、20数年前に新国立劇場で聴いたクピードによる歌唱が懐かしく感じられます。

とは言うものの、蝶々さんとの二重唱では、ハリのある声を聞かせてくれて、胸に沁みる歌唱を繰り広げてくれていました。また、第2幕幕尻での「さらば、愛の巣よ」も、やや線が細かったものの、十分に情熱的な歌を聞かせてくれました。

興味深かったのが、声質がリリカルだった分、全体を通じてあまりふてぶてしさが強調されなかった、ということ。独りよがりな印象も、随分と薄まっていた。その代わりに、真摯な性格が感じられた。ピンカートンが実直な好青年に見えてきたのは、私には好ましく思えたものでした。

シャープレスの片桐さんは、≪運命の力≫での、押し出しの足りない歌いぶりでありました。なるほど、端正ではあるのですが、声をホールいっぱいに朗々と響かせる、といったものには遠かったと言いたい。押し出しが弱い分、威厳が感じられず、シャープレスによる発言の説得力が薄くなっていたようにも思えます。優柔不断な人物にも感じられた。中島さんによるピンカートンとは対照的に、いつも以上にシャープレスが頼り甲斐がなくて、不誠実な人物に見えてきたものでした。

堀口さんによるスズキは、とてもドラマティックでありました。登場する場面はあまり多くないですが、存在感のある歌唱を繰り広げてくれていた。このような「お付き」が側にいてくれると、蝶々さんとしてもさぞや頼り甲斐があったことだろうと思えてくるほどでありました。そう、頗る腰のシッカリとした歌いぶりが、そのような思いに駆り立てくれたのであります。声量もあって、貫禄タップリでもあり、それでいて、変に押し付けがましさもなかった。

≪カヴァレリア・ルスティカーナ≫のサントゥッツァを歌ったならば、さぞや立派な歌唱を聞かせてくれるのではないだろうか。そんなふうにも想像したものでした。

主要な役柄の3人以外では、ゴローを歌った晴さんが、芸達者なところを見せてくれていて素晴らしかった。敏捷性の高い、そして、計算高さも感じさせられる、そんなゴローを見事に演じてくれていて、キャラクタリスティックな役を得意とする晴さんの面目躍如たる歌唱が繰り広げられていたと言いたい。

指揮者のイシイさんは、かなりセーブしながらの音楽づくりだったと言えそう。プログラム冊子には「演じる側が感情に流されては、絶妙な間を取ることはできません」というイシイさん言葉が記載されていましたが、そのような信条を具体化している音楽づくりだと思えたものでした。例えば、第1幕での蝶々さんが登場するシーンにおけるクライマックスなどは、もっと音楽をうねらせながら扇情的に奏でていっても良いのでは、とも思えました。

あまり我を張らずに、端正に、かつ、ジックリと聞かせてゆく、といった音楽づくりを貫いていた。

その一方で、音楽のフォルムが崩れるようなことが皆無だった点は、見事だったと言いたい。しかも、音楽がダレてしまったり、無為に進んでいったり、といったことはない。ダイナミックというほどではないものの、必要十分に劇的でありました。例えば、第1幕でのボンゾの場面や、第2幕の真ん中辺りで蝶々さんがシャープレスに我が子を見せる場面などでは、それまで溜め込んでいたエネルギーを一気に解放させて、ドラマティックな感興を盛り上げていった。その辺りの手際の良さは、絶妙でありました。

更には、歌手の生かし方、といったところも見事でありました。息遣いも、頗る自然であり、かつ、豊かであった。

このオペラのドラマを、誇張することなく、キリッと描き上げてくれていた。そんなふうに言いたくなる指揮でありました。

演出は、伝統的なものだったと言えましょうか。舞台装置は、全幕を通じて入れ替わるようなことはなく、比較的簡素なものでしたが、美しくもあった。安心して≪蝶々夫人≫の世界に入り込むことのできた演出だったと言いたい。

総合的に見ても、並河さんの説得力の強い歌唱もあって、このオペラの魅力をタップリと味わうことのできた、素敵な公演でありました。

終演後のカーテンコールは撮影OKでしたので、写真に収めてきました。

舞台装置は、このような簡素なものでした。