エッシェンバッハ&大阪フィルによる演奏会(2025年大阪・関西万博開催記念 第九演奏会)の初日を聴いて

今日は、大阪のザ・シンフォニーホールで、エッシェンバッハ&大阪フィルによる演奏会を聴いてきました。先週の日曜日に開幕した大阪・関西万博の開催を祝しての第九演奏会。2回公演のうちの初日になります。

演目は下記の2曲でした。

●バーンスタイン ≪ハリル≫(独奏フルート、弦楽オーケストラ、打楽器のためのノクターン)

フルート独奏:カラパノス

●ベートーヴェン 交響曲第9番

ソプラノ:ザモイスカ、アルト:ラシュヴェリシュヴィリ、テノール:工藤和真さん、バリトン:マルティニーク

エッシェンバッハが大阪フィルを指揮するのは、これが初めてだそうです。また、私がエッシェンバッハの実演に触れるのも初めてこのこと。

はたして、どのような第九になるのだろうか。予想がつかないだけに、とても楽しみでありました。

また、前プロのバーンスタインは、1981年に初演されたフルートの独奏と弦楽オーケストラのための作品。聴くのは初めてになります。戦争にまつわる音楽だとのこと。

プログラム冊子には、バーンスタインがスコアの序文に認めた文章が掲載されていましたので、そちらを紹介します。と言いますのも、この作品がどのような音楽なのかを理解するのに有効だと思われますので。

≪ハリル≫は形式的観点からは私がこれまでに書いてきたどの作品とも違っているが、また調性的な力と無調的な力の闘争、という点では今までの多くの作品と似通っている。ここでの闘争とは、戦争に伴う闘争であり、戦争の脅威、生に対する圧倒的な願望、芸術と愛の慰め、平和への希望といったものを闘争だと感じるのだ。この曲は言うなれば夜の音楽であり、その冒頭の12音音列から曖昧で全音階的な終止に至るまで、夜のイメージが衝突し合う。希望の夢、悪夢、休息、不眠、夜の恐怖。そして「死の双子の兄弟」である眠りそのもの。

こちらでも、どのような音楽に出会うことができるのか、とても楽しみでありました。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

ホール入口横の花壇、ツツジが咲き始めていました

これからGWの期間辺りまで、ツツジが楽しめますでしょうね

まずは前半から。

独奏フルートと弦楽オーケストラ、打楽器の他に、オケの中にはアルト・フルートとピッコロも混じっている、という編成による作品でありました。演奏時間は15分ほどで、切れ目なく演奏されます。

カラパノスによるフルート独奏は、誠に闊達なものでありました。基本的に太い音をしていつつ、必要に応じて繊細さが加わってくる。そして、音がよく通る。オケに音が掻き消されるといったことは一切ありませんでした。

そのうえで、精妙にしてドラマティックな音楽を奏で上げていた。バーンスタインならではのリズミカルな動きが出てくる場面では、敏捷性の高い演奏ぶりが示されていた。とりわけ、打楽器を伴ってのカデンツァ風な箇所では、緊張感が高くて、かつ、機動性に優れた演奏を展開してくれていました。スリリングでもあり、息を呑む音楽となってもいた。この箇所、エッシェンバッハは指揮をしていなかったのですが、打楽器の面々が、実に機敏に反応していたのも見事でありました。

音楽は、不安や焦燥を帯びていながら、そこから光が差してきて、安寧で清澄な世界が描かれながら静かに結ばれる、といったものとなっていました。それがまた、バーンスタインらしくもあった。また、第九の前に置いた、という意図も理解できる音楽だったと言えそうです。

なお、オケは対向配置が採られていました。打楽器群は、ステージ右、上手側にまとまって陣取っていて、鮮やかな光彩を放ってくれていました。小規模な楽器編成でありながらもオーケストラが色彩鮮やかだったのは、アルトフルートとピッコロによる役割もさることながら、打楽器群の活躍に依るところが大きかったように思えます。

エッシェンバッハによるバックアップは、的確にして精妙なものだったと思えました。見通しが良く、かつ、整然としていたとも言えそう。それ故に、率直な形で作品の姿が描き出されていたのではないでしょうか。

そのようなこともありまして、メインの第九への期待が、いやが上にも増したものでした。

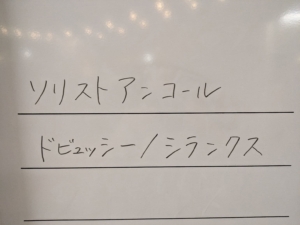

ソリストによるアンコールは、ドビュッシーの≪シランクス≫。無伴奏フルートのための作品であります。

こちらでも、太めの音を基調としながら、精妙なソロを繰り広げてくれていました。しかも、音楽の歩みが実に自然であり、呼吸感が抜群だった。カラパノスの音楽性の豊かさがクッキリと現れていた演奏だったと言えましょう。

ここからは、メインの第九についてであります。

一言で言うと、期待外れな演奏でありました。

まずもって、エッシェンバッハの指揮(それは、棒の動きや表情を指すのですが)は、メッセージ性が薄かったように思えてなりませんでした。それ故に、大フィルの自発性や、これまでに第九を演奏してきた経験則から来る音楽づくりや、といったものに支えられながらの演奏だった。そんなふうに思えてなりませんでした。

エッシェンバッハの棒の動きは、とてもぎこちない。滑らかさを欠きながら振っている箇所が大半でありました。例えば、四分音符や二分音符といった、長めの音価で記されている音も、音を長く保持することを要求するような動きになっていないことが多かった(時折、思い出したかのように、或いは取って着けたかのように、長めに保つような動きを採ったり、レガートで振ったり、といったことをしていました)。そこのところを補うように、大フィルのメンバーが楽譜に記されている表情を持たせながら音にしてゆく、といった演奏が繰り広げられていたのであります。エッシェンバッハが、どのような音楽世界を望んでいたのかが、よく解らない指揮ぶりだったのであります。第1楽章の真ん中辺りで1箇所、エッシェンバッハが棒の動きが不規則になって拍を早く振ってしまい、大フィルが次の小節の頭に来るまで待っていた、といった事態が発生したりもしていました。

そのような指揮ぶりによって、どのような音楽づくりが繰り広げられていたのでしょうか。手短に言えば、当たり障りのない演奏ぶりだったように思えたものでした。

テンポは、最初のうちは速めかな、とも思えたものでした。テキパキと進められていって、音楽が粘るようなこともあまりないな、といった演奏ぶりだった。しかしながら、第1楽章の展開部に入った辺りから、音楽が時に粘るようになってきた。それも、ほんの僅かなことなのですが。そのことによって、当たり障りのない演奏ぶりというものから僅かばかり脱却できたような、「エッシェンバッハの意思」といったようなものが刻印されるようになってきたのですが、それが長続きしない。そう、全編に亘って、エッシェンバッハの意思が横溢している第九になっていた、とは思えなかったのであります。

なお、第九でも対向配置が採られていました。その効果が絶大だったのが、第1楽章の展開部で、音楽が最高潮に達した箇所でありました。第1ヴァイオリンと、第2ヴァイオリン&ヴィオラが異なる動きを繰り広げるのですが、エッシェンバッハは第2ヴァイオリン&ヴィオラを浮き立たせるように奏で上げていた。そのために、音楽が立体的になっていた。この箇所に相応しい熱気が迸っていて、ちょっとしたスリリングな音楽になっていた。それは、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリン&ヴィオラが対抗している、といった構図が明確になった音楽になっていたのであります。ここの箇所は、本日の第九の中で、最も感銘を受けたものの一つだったと言えましょう。

もう1ヶ所、大きな感銘を受けたのが、最終楽章のトルコマーチが終わった直後からの、オケのみによってフーガが奏でられる箇所であります。なんとも逞しくて、かつ、凝縮度の高い音楽が響き渡っていました。音楽が有機的に絡み合っていた。ここの箇所は、元来がそのような性格を強く帯びていると考えられるのですが、見事に描き上げられていた。そのうえで、熱が籠っていた。エッシェンバッハによる指揮も、無駄のない動きから、躍動感が迸っていたようにも見受けられた。このような演奏ぶりが、全編に亘って展開されていたならば、さぞや聴き応え十分な演奏になっていたことだろう。そのような思いを抱きながら聴いていたものでした。

なお、大フィルのメンバーが第九に習熟していることがよく理解できたこととして、各所で繰り広げられるソロが堂に入っていたことも挙げたいと思います。第2楽章のトリオでのオーボエソロの、なんと表情豊かだったことでしょうか。また、第3楽章でのホルンソロも、実に滑らかでありました。

そのような大フィルのメンバーの妙技もさることながら、本日の第九の主役は合唱団だったのではないでしょうか。どうしてわざわざ、新国立劇場の合唱団が起用されているのだろうかと疑問に思っていたのですが、強靭にして雄渾で、輝かしい合唱を聞かせてくれていました。しかも、響きが混濁するようなことがなく、クリアな音楽を響き渡らせてくれていた。

新国立劇場の合唱団は、創立当初は非力さが窺えた(人数も、随分少なかった)のですが、2001年の秋に上演された≪トゥーランドット≫や≪ナブッコ≫から、歌に力強さと輝かしさが伴うようになったと感じられ、その後は、そのような歌いぶりを維持し続けてくれていると感じていました。新国立劇場の合唱団を聴くのは、2018年4月に上演された≪アイーダ≫以来で7年振り。レベルの高さをキープしてくれていることが嬉しく思えたものでした。

独唱陣では、冒頭のバリトン(というよりも、声の質としてはバスと呼びたくなるものでした)のソロが個性的で強い印象が残りました。声を張り上げることなく、威勢良い歌唱を繰り広げる訳でもなく、まろやかさを前面に押し出していた。ナイーヴな歌い口でもあった。単に祝祭的に盛り上げようといった音楽にしなかった点は、とても好ましいものでありました。

女声陣では、ソプラノが声を張り上げる傾向が殆どなかったのも印象的でした。それに対して、アルトは、かなり威勢が良かったのですが。その意味では、女声の2人は、あまりバランスが良いとは思われませんでした。

縷々書いてきました。

ちょっと肩透かしを喰らった第九だったと言いたいのですが、恣意的な演奏になるようなことがなく、真摯な態度で作品に向かっていた演奏だったと思えたのは嬉しい限り。

そのうえで、前半のバーンスタインでの演奏が素晴らしかった演奏会。とりわけ、カラパノスによるフルート独奏が、とても魅力的だった演奏会。

プログラム冊子を見ますと、カラパノスは、1996年にギリシャで生まれているという30歳に届いていない新進のフルート奏者のようです。今後のカラパノスの活躍が、楽しみであります。