ノット&スイス・ロマンド管による京都公演(≪ペトルーシュカ≫他)を聴いて

今日は、京都コンサートホールでノット&スイス・ロマンド管(OSR)の演奏会を聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●ブランク ≪モルフォーシス≫

●ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲第1番(独奏:上野通明さん)

●ストラヴィンスキー ≪ペトルーシュカ≫(1911年版)

ノットは2014年から東京交響楽団の音楽監督を務めていて、我が国には馴染みの深い指揮者の一人だと言えましょうが、2017年にスイス・ロマンド管の音楽監督にも就いており、このコンビによる日本ツアーは2019年以来で、2回目とのこと。また、任期最後の日本ツアーになるようです。

ノットによる実演は、ちょうど10年前となりますが、2015年の11月に東京交響楽団を指揮した演奏会に触れているのみであります。その時のメインは、ドヴォルザークの交響曲第8番でありました。

そのドヴォルザークを聴いての印象を、次のように書いています。

「ドヴォルザークの第1楽章、正直言って途中までは饒舌だな、と感じていた。その場その場で、言いたいことを全て言い尽くそうとしている。そのため、音楽が頭でっかちになっていて、しかも細切れになってしまっているように感じられた。表現者と作品との間に溝のようなものがあるようにも感じていた。何て言えばよいのかな、そう、演奏者の共感がやや薄くて、頭で考えた結果このような演奏になりましたというように、私の耳に響いていた。しかし、展開部の終盤から、怒涛のごとき作品への熱いパッションが添えられ始め、白熱の演奏へと昇華された。その様は、まさに壮絶であった。はまったときのノットは凄いんだろうな、と感じ入った。」

あの演奏会は、心の底からノットに感心した、といったものではありませんでした。どこか物足りなさを感じるものであった。

本日のノットは、どうでありましょうか。オケの魅力も含めて、どのような音楽に巡り会うことができるのか、とても楽しみでありました。

また、チェロ独奏の上野さんも、大きな期待を寄せています。彼の実演は、今回が3回目。以前に触れた2回では、ノーブルかつ晴朗な演奏ぶりに感心させられたものでした。しかも、テクニックに切れがあって、敏捷性が高くもある。

そんな上野さんによるショスタコーヴィチのチェロ協奏曲第1番は、2年前にデュトワ&大阪フィルによる定期演奏会でも聴いていて、これが2回目になります。前回のデュトワとのショスタコーヴィチは、暴走したり、粗野になるようなことは皆無でありつつも、決して大人しすぎたり、お行儀が良すぎたり、といったことはなく、ノーブルでありつつも、逞しさや生命力に不足のない演奏を繰り広げてくれていた。カデンツァでは、峻厳な音楽が奏で上げられていた。そして、最終楽章での高音の艶やかさなどは、惚れ惚れする美しさがあった。

本日もまた大いに魅了してくれることであろうと、心弾ませながら開演を待ったものでした。

なお、前プロとして演奏される作品は、スイスの作曲家によるもので、日本初演になるようです。作曲者のブランクは、元・OSRの打楽器奏者とのこと。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致しましょう。

まずは前半の2曲から。

前プロは、作曲者が元打楽器奏者だということですが、編成に打楽器は含まれていませんでした。2管編成を基本として、トロンボーンも含んだ編成となっていました。なお、トランペットもトロンボーンも、全編を通じてミュートを付けての演奏(但し、バス・トロンボーンはミュートなしだったでしょうか)だったようでした。

その内容はと言いますと、かなり前衛的な作品で、旋律らしい旋律は殆ど現れずに、響きで聞かせるような音楽でありました。しかも、突発的に強音を響かせてゆく。その辺りの妙味を楽しむ、といった音楽。

そのような作品を、ノットは鋭敏な反応を見せながら奏で上げていました。また、OSRの響きが、冴え冴えとしていてピュアな美しさを湛えていた。

演奏時間は15分程度だったでしょうか。切れ目なく演奏されたのですが、興味を途切らせることなく、面白く聴くことができました。

続くショスタコーヴィチは、やはり、上野さんのソロが抜群でした。実に端正であり、かつ、雄弁な演奏ぶりだった。この辺りは、前回、デュトワ&大阪フィルとの共演で聴いたものと似たような印象でありました。

しかも、この作品は、出だしからして道化を装うような、おどけた表情を見せるのですが、その演奏ぶりが、とても真摯なものであった。と言いつつも、変に真面目腐っていた訳ではなく、リズミカルな面白味といったものが、誇張されることなく表現されていた。

そのようなことも含めて、どこにもハッタリがなく、純美な音楽世界が広がる演奏だったとも言いたい。ショスタコーヴィチで、このような思いに至るのは稀なことだと言えそうですが、逆に、そうであるからこそ、ショスタコーヴィチの音楽は生きてくるのだ、とも言いたい。

また、カデンツァでの演奏ぶりなどは、緊張感に溢れていた。しかも、静謐な雰囲気が十二分に表されていて、息を飲むような音楽が奏で上げられていた。聴衆が固唾を飲んで聴き入っていた、といった空気が、会場内に満ちていたものでした。

そのうえで、終始、ノーブルな音楽が鳴り響いていた。声高になるようなことは皆無でありつつも、壮絶な音楽が繰り広げられていた。そのような中でも、カデンツァの最後の部分での強音で速いパッセージで駆け巡る箇所は、鬼気迫るような気魄が感じられた。スイッチの入れ方が絶妙であり、また、そんなところに音楽センスの良さが滲み出ていたと言えそう。

そのような上野さんの独奏をサポートするノットの音楽づくりがまた、頗る鋭敏なもので、こちらも見事でありました。

また、唯一の金管楽器であるホルンが、第2のソリストの如く重要な役割を果たしているのですが、音楽をシッカリと抉ってくれていて、かつ、雄弁な音楽を奏で上げてくれていて、存在感抜群の、惚れ惚れするほどの素晴らしさでありました。演奏後は、オケの団員として唯一、立たせてもらっていたのも当然のことだと思えたものでした。

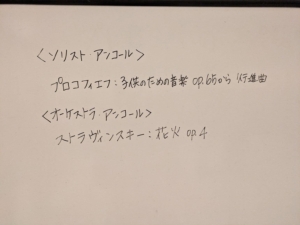

ソリストアンコールは、プロコフィエフの≪子供のための音楽≫という作品から「行進曲」。ピチカートによる行進曲のリズムで開始され、弓で旋律が奏で始められると、指板の上で左手でピチカートで行進曲のテンポが継続して奏でられるという、面白い技巧が凝らされていた作品でした。

その雰囲気は、≪3つのオレンジの恋≫の中の「行進曲」を彷彿とさせるような、ちょっとコミカルなものでありましたが、ここでも、折り目正しくて端正な音楽が奏で上げられていました。しかも、媚びを売らないウィット、と呼びたくなるようなものが滲み出ていた。

そういったことがまた、上野さんの技巧の確かさと、音楽性の確かさの賜物なのだと思わずにおれませんでした。

ここからは、メインの≪ペトルーシュカ≫について。

こちらもまた、見事な演奏でありました。それはもう、期待を遥かに上回るものだった。≪ペトルーシュカ≫の世界に、安心して身を浸すことの演奏でありました。

まずもって、OSRの響きが実に煌びやか。光沢に満ちていました。この作品は、おしなべて重心の高い響きのする音楽だと言えましょうが、そのような要求に見事に応えてくれるオーケストラ演奏が繰り広げられていました。終曲の冒頭の市場の雑踏を描いた場面などは、全く力づくなところがなかったものの、壮麗でカラフルな音が会場内に充満していった。それはもう、心ときめく1ページとなっていました。

更には、全編を通じて、響きがエレガントでもあった。

また、テューバによる「熊使い」のソロも、凄まじい音量で朗々と吹かれていて、度肝を抜かされました。

そのようなOSRを相手に、ノットもまた、肩肘を張らずに、伸び伸びとした音楽を奏で上げてくれていました。音楽づくりが、頗るしなやかでもあった。しかも、前半の2曲でも感じられた、音楽への鋭敏な反応が、そこここから感じられた。音楽に軽やかさがあったのは、ノットの手腕に依るところも大きかったと言えそう。

そのうえで、作品のツボをシッカリと押さえたものとなっていた。息遣いが自然で、かつ、豊かでもあった。大袈裟な表現は皆無でありつつも、頗る機敏で、鮮烈な音楽になってもいた。その様は、ストラヴィンスキーの音楽に、誠に相応しいものだったと言えましょう。

10年前のドヴォルザークで感じた、饒舌であったり、作品との間に溝のようなものがあるように感じられたり、更には、怒涛のごとき熱いパッションが添えられていったり、といったものの見受けられない演奏ぶりでありました。頗る自然体に作品に接していって、作品の魅力を開示してゆく。そのような演奏だったと言えましょう。そこに、オケの魅力が添えられてゆく。

ノット&OSRというコンビの魅力が凝縮されていた、素晴らしい≪ペトルーシュカ≫だったと言いたい。

アンコールは、ストラヴィンスキーの小品の《花火》。こちらでも、OSRの機動性の高さが発揮されていて、かつ、煌びやかで色彩感に満ちた音楽が鳴り響いていました。

終演後は、オケの団員の大半が舞台袖に引き上げても、聴衆からの拍手は鳴り止まず。なかなかノットは出てこなくて、次第に拍手の音は弱くなっていったのですが、5分ほど経ってからでしょうか、ようやくノットがステージ上に現れ、残っていた聴衆が拍手の音を強めて、迎い入れました。私も、最後まで拍手した聴衆の一人。

そのような終幕があったことも含めて、幸せな気分で会場を後にしたのでありました。