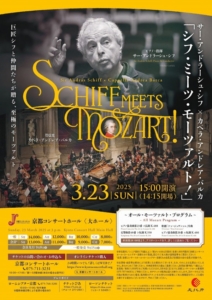

シフ&カペラ・アンドレア・バルカによる京都公演(オール・モーツァルト・プロ)を聴いて

今日は、京都コンサートホールでシフ&カペラ・アンドレア・バルカ(略称:CAB)による演奏会を聴いてきました。演目は、オール・モーツァルトの4曲。

●ピアノ協奏曲第23番

●交響曲第40番

~休憩~

●≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲

●ピアノ協奏曲第20番

シフの実演に接するのは、今回が初めて。やっと、シフの実演に触れる機会を得ることができた、という思いでいっぱいでした。

しかも、オール・モーツァルト・プロで、ピアノ協奏曲を2曲も演奏してくれるというのも、なんとも有難いところ。そして、期待に胸が膨らみます。

また、シフによる実演と言えば、興に乗ればアンコールで様々な作品を演奏してくれることで知られています。本日は、どのようなアンコールになるのだろうか。この点も、とても楽しみでありました。

なお、CABはシフが創設した室内オーケストラ。シフは、1987-1993年にヴェーグ&カメラ―タ・アカデミア・ザルツブルクとモーツァルトのピアノ協奏曲全集を制作していますが、ヴェーグが1997年に亡くなると、モーツァルトの協奏曲を他の指揮者と共演する気が失せてしまったそうです。「それならば、自分のオーケストラを組織したらどうだろうか」とザルツブルクのモーツァルテウム財団の幹部に背中を押され1999年に立ち上げたとのこと。

そのような来歴のCABは、元ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス(アーノンクールが中心になって設立された古楽器オーケストラ)のコンサートマスターで、モザイク四重奏団の第1ヴァイオリンでもあるへ―バルトや、チェコのパノハ弦楽四重奏団のメンバーや、通常はソリストとして活動している奏者などによって構成されているようです。彼らの多くは、ヴェーグの教えを受けた世代に属するカメラ―タ・アカデミア・ザルツブルクの元メンバーだと、プログラム冊子には紹介されていました。

そんなCABも、2026年に解散されます。このことについては、シフが次のように語っていることがプログラム冊子に掲載されていました。

「CABのメンバーには、80歳以上の人もいます。これは通常のオーケストラでは考えられません。若い人を入れる考え方もありますが、ここでやめることで美しい思い出を残すのもいいと考えたのです。」

シフ&CABは2019年に初来日を果たしており、今回が2回目の来日になりますが、それと同時に最後の来日になるとのことであります。

それでは、本日の公演をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致したいと思います。

まずは前半の2曲から。

びっくりしたのは交響曲第40番。シフが指揮していたのですが、これはもう、てっきり「おまけ」のような位置づけになるのだろうと想像していたところが、さにあらず。かなりの本気モードの演奏でありました。シフの人間性や、音楽への誠実な態度などから察するに、そうなるのは当然と言えば当然なのでしょうが、本当にびっくりさせられました。その本気度は、全てのリピートを敢行していた(但し、第3楽章でダ・カーポしてからはリピートを省いていた)ことに現れていたと言えそう。

しかも、虚飾を排した演奏ぶりでありつつも、かなりアグレッシブな演奏になっていた。速めのテンポを基調としながら、キビキビと音楽を進めてゆく。そして、凝縮度が高くもあった。時にルバートを掛けながらロマンティックな色合いを出してゆくこともありましたが、概して、テンポを揺らすことなく、毅然と、かつ、彫琢の深い音楽を奏で上げていった。最終楽章の展開部でのホルンの強奏をはじめとして、管楽器を強調することが多かったことも、目鼻立ちを鮮やかにするとともに、彫りの深さを追究することに寄与していたようにも思えた。

総じて、決然としていつつも、シフのピアノ演奏でも特徴的である柔らかさを湛えている演奏だったと言えそう。そのようなことも含めて、シフの音楽性の豊かさや、指揮者としての資質の高さに驚かされたものでした。

なお、これは本日の4曲の演奏に共通したことですが、弦楽器群は対向配置が採られていました。但し、コントラスト奏者は2人いて、舞台の左右に1人ずつ配置させていました。これは、オーケストラの響き全体をコントラバスの低音が包み込むようにして下支えしよう、といった意図があったのでしょう。

さて、肝心のと言いましょうか、ピアノ協奏曲のほうであります。

期待があまりに高すぎたせいもあり、やや肩透かしを喰らったといった感じでありました。

と言いますのも、概して、音楽が決然としていなかったように思えたからであります。この点は、交響曲第40番での演奏から受けた印象と異なります。そのこともあって、交響曲第40番が鳴り響きだして最初に感じたことは、ピアノ協奏曲第23番での演奏で隠していた爪をあらわにしたのか、といったものでした。

更には、モーツァルトに特有の、しかも、とりわけ第23番において顕著だと言えそうな、愉悦感や飛翔感にも乏しかったように思えた。特に、最終楽章のテンポがやや遅めだったのが、その感を強くさせられました。良い意味で、もっと無邪気にはしゃいでも良かったのではなかっただろうかと。そのようなこともあって、あまり天衣無縫な音楽になっていた、といったふうには感じられなかった。

なるほど、シフらしいと言いましょうか、陰影の濃い音楽づくりを随所に見出すことはできました。柔らかなタッチによる繊細な音楽づくりを見せてくれてもいた。そういった演奏ぶりが心に染み入ってくる、といった場面は数多くありました。それらは、平々凡々としたピアニストによる演奏とは明らかに一線を画すものであったのですが、飛び抜けての感銘に至らない。「期待があまりに高すぎたせいもあり」と書きましたのは、そのようなことにも依ります。

もっと言えば、聴いていて、あまり「ときめいて」こない演奏だったのであります。これもまた、格段に「ときめき」が強くて、我が心が天高く飛翔するような演奏に触れることができるのであろう、といった期待を抱きながら本日の第23番に臨んでいたが故なのでしょうが。

そのような中で、圧倒的に素晴らしかったのが第2楽章でありました。

本日の演奏では、全3楽章の間に明確な「間」を空けることはありませんでした。すなわち、一つの楽章が終わると、演奏者たちは緊張を解くことなく、そのまま次の楽章に突入する。そのため、聴衆に咳払いをさせるようなこともしなかった。

第1楽章が終わると、シフはそのまま第2楽章の冒頭のモノローグを奏でるために、ピアノの鍵盤の上に腕を待機させていて、2つの楽章の間に横たわっている空気を入れ替えるために必要なだけの僅かな「間」を取って、第2楽章を弾き始めました。その弾き方の、なんと精妙なことだったでしょうか。訥々と弾きながらも、澄み切った音楽が鳴り響いていた。繊細にして、冴え冴えとしてもいた。声を潜めるようにして、切々と奏で上げてもいた。儚げで、感傷的なのですが、決してなよなよとした音楽になっていた訳ではなかった。夢幻的な音楽だったと言えば良いでしょうか。

シフの真骨頂を第2楽章に見た、といった思いを強くしたものでした。

なお、これは全楽章において窺えたことなのですが、一つの旋律に対して、最初に現れたフレーズの頭の打鍵を強くしながら弾くことが多かったのが、印象的でもありました。そのことによって、造形をシッカリとしたものにしよう、といった意図があったのかもしれません。この措置は、プログラム後半に置かれた第20番ではあまり見られずに、そのことがまた意味深に思えてきたものでした。

それでは、ここからは後半の2曲についてであります。

とても興味深かったのは、≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲が終わると、演奏者たちは緊張を解くことなく、そのままピアノ協奏曲の演奏に突入したことでありました。すなわち、≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲に、ピアノ協奏曲第20番の序奏としての役割を持たせた格好になっていたのであります。≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲は、序奏部はニ短調で書かれていて、主部はニ長調。そして、ピアノ協奏曲第20番はニ短調。調性の観点から言っても、このようなアイディアは的を射たものだったと言いたい。

なお、この序曲は、元来は半終止の形で終わり、そのまま劇中の音楽になだれ込みます。しかしながら、単独に演奏会で採り上げられる場合には、完全終止を採った形に書き換えられたバージョンが使われることが専ら。本日も、この書き換えバージョンが採用されていました。しかしながら、間を置かずにピアノ協奏曲になだれ込むのであれば、元来のバージョンで演奏しても良かったのではないだろうか。そんなふうにも思えたものでした。

それにしましても、本日の聴衆、≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲が終わっても拍手をしなかったのは天晴だったと言えましょう。拍手が沸き起こっていたならば、せっかくのシフのアイディアも台無しでありました。

(これは余談になりますが、この2曲が切れ目なく演奏されたために、≪ドン・ジョヴァンニ≫には出番があって、ピアノ協奏曲第20番では出番のない、2人のクラリネット奏者と2番フルート、この3人はステージから退場することができずに、ピアノ協奏曲の演奏の間もステージに乗ったままになっていました。)

さて、その≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲での演奏ぶりですが、前半の交響曲での演奏と同様に、速めのテンポを基調としながらのキビキビとしたものになっていました。また、トランペットには古楽器が使われていて、そのこともあって、トランペットが入ってくるとパキッとした音楽が響き渡ることとなっていた。

総じて、こちらもまた、目鼻立ちのクッキリとした演奏ぶりだったと言いたい。

続くピアノ協奏曲第20番での演奏ですが、前半の第23番での演奏ぶりと比較すると、しなやかさが前面に出ていたように思えました。その分、音楽の流れが滑らかで、かつ、生き生きとしたものとなっていたようにも感じられた。そのようなこともあって、第23番ではあまり感じられなかった飛翔感も、こちらでは感じ取ることができた。第20番では、随所で装飾音を加えていたのも(とは言いましても、うるさくなり過ぎない範囲で加えられていた)、シフが興に乗っていた証なのかもしれません。

しかも、柔らかなタッチによる繊細な音楽づくりや、陰影の濃い演奏ぶりは、こちらでも随所に見受けられ、そのことによってハッと息を飲むような美しさが生まれていた。とりわけ、第1楽章でのカデンツァ(ここでは、頻繁に採用されるベートーヴェンによるカデンツァが弾かれていました)のちょうど真ん中辺りで、柔らかみの極みとも思えるような曰く言い難い美しさを発した箇所があって、これには唸らされました。

また、第2楽章の中間部、ト短調になってピアノが激しく駆け巡る箇所での左手を、かなり明確にマルッカートで弾いていたのも、印象的でありました。そのために、音楽が過度に鈍重になったり、おどろおどろしいものになったり、といったことを回避できていたように思えた。この辺りは、シフの音楽センスの賜物でありましょう。

また、興味深かったと言えば、第3楽章でのカデンツァ。これは、(今回の演奏会のために?)シフが書いたカデンツァだったのかもしれません、≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲の素材が使われていたのでした。そのことによって、切れ目なく演奏された≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲の雰囲気が、ここでもう一度戻ってくる。なんとも心憎い、しかも、ウィットの感じられる演出だったと言えましょう。

そのようなカデンツァが挟まれたということにも依るのかもしれませんが、その後に続くコーダでの、長調に転調しての愉悦感に満ちた音楽世界の表出には、心ときめくものがありました。

かように、第20番では、シフの美質が率直に現れていた演奏になっていたように思えたものでした。

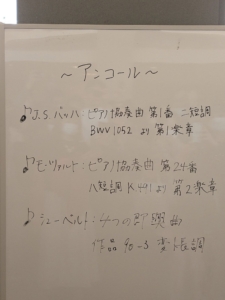

さて、ここからはアンコールについて。本日は、3曲を披露してくれました。

最初に、今回の来日公演で、オール・モーツァルト・プロとともに、もう一つのプログラムとして組まれているオール・バッハ・プロから、バッハのピアノ協奏曲第1番の第1楽章が演奏された。

いやはや、なんとも見事な演奏でした。モーツァルトでは、私個人としては、ちょっと奥歯に物が挟まったような感覚を持ちながら聴き進んできていました。その感覚は、ピアノ協奏曲第20番においても、僅かではありましたが、あった。

しかしながら、このバッハは、なんの不満や違和感もなく、奏で上げられている音楽に没入することができました。

それは、楷書調の演奏ぶりだったと言えそう。実に、キッチリカッチリとした演奏が展開されていました。その様は、まさにバッハの音楽に相応しいと思えた。

凝縮度が高く、毅然としていて、彫琢が深くもありました。そのような点では、交響曲第40番での演奏と同じ根っこを持っている演奏ぶりだったとも言えそう。

とは言いつつも、決して堅苦しくなるようなことはない。堅固でありつつも、柔らかみが備わってもいた。そこの辺りは、シフならではだと言えましょう。

ピアノ協奏曲第23番の第2楽章と共に、シフの真骨頂を見た、といった思いを抱いたものでした。

その思いは、この後にアンコール演奏されたモーツァルトのピアノ協奏曲第24番の第2楽章と、シューベルトの即興曲のOp.90-3にも持続しました。

第24番の第2楽章での演奏は、第23番の第2楽章での演奏で書いたことが、そのまま当てはまるようなものでありました。

なんと精妙な演奏だったことでしょうか。なんと澄み切った音楽が鳴り響いていたことでしょうか。なんと繊細にして、冴え冴えとしたものになっていたことでしょうか。そのうえで、夢幻的な美しさを湛えた音楽になっていた。夢見心地に浸りながら聴いた、第24番の第2楽章でありました。

(これも余談になりますが、ここにきてようやく、2人のクラリネット奏者に出番が訪れることとなり、めでたしめでたし、といったところ。)

この2曲が終わると、オーケストラのメンバーは全員ステージから引き揚げて、客席も明るくなりました。もうこれで本日の演奏会は終了、といった雰囲気が充満していた。実際に、半分くらいのお客さんはホールの外に出ていたかもしれません。

それでも、残っているお客さんの拍手は鳴り止まない。オーケストラの団員が全員退場し終わって、2度3度とシフはステージ上に現れることとなった。そこで「ついに」と言いましょうか、シフはピアノの前に座ってくれたのです。弾き始めたのは、シューベルトの即興曲のOp.90-3。

これこそ、夢見心地に誘われる演奏でありました。なんとデリケートで、しかも、雄弁な演奏だったことでしょうか。それはもう、この世のものとは思えない美しさを湛えていた。

これが、シフなんだ。そんな思いを胸に、目をつぶって聴き入った、シューベルトでありました。