佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管による定期演奏会(マーラーの≪千人の交響曲≫他)の最終日を聴いて

今日は、佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)による1月度の定期演奏会の最終日を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●大友良英 ≪そらとみらいと≫(阪神・淡路大震災30年メモリアル委嘱作品)

●マーラー ≪千人の交響曲≫

(独唱者や合唱団は、お手数ですが添付のチラシをご覧ください)

今回の定期演奏会の初日は、阪神・淡路大震災の発生からちょうど30年の日に当たります。なおかつ、今年は、兵庫県立芸術文化センターが開館して20年となる年。そこで、今月のPACオケの定期演奏会は、その両者を念頭に置いて開催されています。

1年以上前から佐渡さんは、ことあるごとに今回の≪千人の交響曲≫について触れ、その意気込みを語っておられていました。色んな意味でメモリアルな公演であり、強い思い入れが籠められた公演だと言えそうです。

なお、てっきり≪千人の交響曲≫のみの1曲プロだと思い込んでいたのですが、前プロも置かれていました。その前プロは、東北の福島にゆかりのある大友良英さんという作曲家による作品。2011年に発生した東日本大震災にも関わりのある作曲家になります。また、NHKドラマの「あまちゃん」の音楽を作曲された方でもあるよう。本作は、今回の定期演奏会で初演される作品。

さて、時に、手抜きをしているのではないだろうか、と思えるような演奏をすることのある(と、私は看做している)佐渡さんですが、入魂の演奏を繰り広げてくれるのではないだろうか。そんな期待を抱きながら、会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずは前プロから。

プレトークには佐渡さんと作曲家の大友さんの両名が登場され、この作品について色々と知ることができました。フルオーケストラのための作品は、ドラマや映画などでの音楽を手掛けたことはあるものの、演奏会用の作品を書くのは、本作が初めてとのことでした。また、劇伴音楽以外では、ビッグバンドのためのジャズ音楽を数多く書いているそう。

本日演奏された≪そらとみらいと≫は、そのような経歴が頷けるものだったように思えました。すなわち、ムード音楽的な気軽さや、劇伴音楽にありがちな解りやすさといったものがあった。更には、容易に受け止めることのできる劇性が備わっていたとも言えそう。なおかつ、ジャズ音楽に通じるような喧騒や混沌や華々しさや、といったものが感じられる音楽となっていました。

また、そのような方向性を持っている音楽だということで、佐渡さんの志向にも合っていたように思えたものでした。プレトークの中でも語られていたのですが、今回の委嘱は、佐渡さんが中心になっていたようで、作品の方向性やアウトラインといったものも佐渡さんがある程度提示されたようでしたので、合点のいった次第。

なお、本作は3つの楽章からなる作品。そのうちの中間楽章は、即興による演奏という、オーケストラ作品にしては、かなり珍しい形が採られています。プログラム冊子に寄せられている大友さん自身の文章によると、即興による音楽が導入されている動機を、次のように説明されていました。

「先を見通すことの出来ないカオスとともに、だからこそ生まれる生命の営みのようなものを置きたいと考えました。震災は予期せぬ出来事です。そこに対応するのは即興の力しかありません。」

第1楽章は、最初は静寂のうちに始まり、客席内の5ヶ所ちょっとに配されたのであろう団員が、澄んだ音色を奏でる鐘を打ち鳴らす(実物が見えた訳ではないのですが、それは恐らく、行脚僧が持って歩いているような小ぶりの鐘のようでした)、といった幻想的な風情を示していました。そのうち、弦楽器がしめやかに入ってくる。そういった一連の流れには、「清浄なる祈り」が込められているよう。

(ちなみに、第1楽章は「レクイエム」と銘打たれている。すなわち、鎮魂の音楽。)

この辺りまでは興味深く聴いていたのですが、音楽が活気づいてくると、ムード音楽的な様相が強くなってきた。

第2楽章の即興による音楽は、まさにビッグバンドのための音楽、といった風情が横溢していました。なお、即興と言いましても、どこでどの楽器がどのような音型を奏でるのかのアウトラインが決められて(音型については、ごくごく大雑把なものだと思える)いたのでしょう。但し、それが打ち鳴らされる具体的なタイミングや、その音型が何度鳴らされるのか、或いはひょっとすると、それらが鳴らされる順番や、といったものが即興に委ねられていたのだろうと想像しました。

2年半ほど前の佐渡さん&PACオケによる定期演奏会で、バーンスタインが書いたビッグバンドのための作品≪プレリュード、フーガとリフス≫が採り上げられ、ノリノリで、かつ、伸び伸びとした演奏が繰り広げられていましたが、その演奏を彷彿とさせてくれるものとなっていました。更には、佐渡さんも実に生き生きとしながら、この楽章に向かい合っていたように思えた。この手の音楽への佐渡さんの適性が、存分に感じられたものでした。

また、この楽章で作曲者が目論んでいた、「予期せぬことが起こる、カオスの音楽」を生成させたいということも、十分に成し遂げられていたように思えた。

第3楽章には「祭りと空と」という副題が付けられています。フルート奏者もピッコロに持ち替えて(その結果、ピッコロが3人となった)、お囃子の笛さながらに大活躍する。その裏では、チャンチキや和太鼓、そしてスナッピー(響き線)を外したスネアが、リズミカルに打ち鳴らされていて、祭りの雰囲気を盛り上げる。なんとも賑々しくて、活気に富んだ音楽となっていました。それはまた、「未来への希望」を描いたものとなっていた。

但し、ミュートを付けたトランペットが旋律を奏でた辺りから、ムード音楽、もしくは軽音楽のような色合いが濃くなってきた。更には、第3楽章の音楽の骨子がハッキリとくると、戦隊ものか何かの劇伴音楽のような様相を呈することとなった。その音楽世界は、私の趣味とは掛け離れたものでありました。

ところで、途中にトランペットのソロがあり、このソロは見事でした。米本さんという女性奏者が吹いていたのですが、彼女は、≪ツァラトゥストラかく語りき≫や、ブランデンブルク協奏曲第2番でも、見事なソロを披露してくれていた。いずれにおいても、柔らかみを帯びていて、それでいて、芯がシッカリとしていて、凛とした音楽を奏で上げている。しかも、それらがさりげなく実現されている。技術面での確かさと、音楽センスの豊かさとを備えている奏者。そんなふうに言えるように思えます。

ちなみに、このソロの音型は、しばらくすると2人のトランペット奏者がユニゾンで奏で、またしばらくすると3人のトランペット奏者がユニゾンで奏でる、といった形が採られながら、5回ないしは6回ほど顔を見せました。その際、音型に変化が加えられることは全くなく、ただただ、同じことが繰り返されるだけ。もっと、豊かな発想が施せなかったのだろうか。そんなふうに思えてなりませんでした。

なお、終わり近くで佐渡さんは、聴衆に音楽に合わせての手拍子を求め、聴衆もそれに応じていました。この箇所では、会場に集まった全員で力を合わせながら、また、自らを奮い立たせながら困難に打ち克とう、といった意図が感じられたものでした。それがまた、活力に溢れた未来を招き入れることになるのだ、という信念にも繋がるのだと言わんとしていたように思えたものでした。

それでは、ここからはメインの≪千人の交響曲≫についてであります。プレトークの話しですと、本日は約400人による演奏になったようです。

実を言いますと、この曲は、マーラーの作品の中で、最も苦手な作品。10年ほど前に、その苦手を克服したかと思っていたのですが、今日の演奏会を聴いていても、正直きつかった。特に、長大な第2部がきつくて、大袈裟に言えばちょっとした拷問のように感じられもした。

(このような思いは、ワーグナーの楽劇に接するものと、大きく変わりはありません。いや、ワーグナーよりも症状は重いと言えそう。)

この曲の実演は、10数年前のインバル&都響以来で2回目。あのインバルによる≪千人≫は、苦手を克服できたという思いに至る前のことで、それこそ拷問のように思えたのですが、その時の心境と殆ど変わりはありませんでした。苦手を克服できたのは、音盤による鑑賞においてのみなのでしょうか。音盤なら、手持ち無沙汰になることを避ける(すなわち、「ながら聴き」をする)ことも可能ですので。

そのようなこともありますので、本日の佐渡さんによる≪千人≫の演奏がどうだったのか、あまり語れるものではないとも思うのですが、それなりに書いてみたいと思います。

総じて、熱演だったと思います。

まだ、私自身が正気を維持できていた第1部で、時おり、惰性で音楽が流れているな、と思わせる箇所もありました。そのような箇所では、音楽に緊張感が不足してしまう。それは、佐渡さんによる演奏で、しばしば見受けられる傾向と同種のものでした。

しかしながら、第1部の終わり近くで冒頭部分が戻ってくる箇所を筆頭に、第1部の真ん中辺りなども含めて、音楽は熱気を帯びていて、十分にうねっていた。なるほど、「惰性で流れているな」と思わせる箇所では音楽の彫琢が浅くて、表面的にサラサラと流れてゆくといった印象なのですが、その頻度は、この1年ほどの間で聴いた佐渡さんによる演奏の中では比較的少なく、その場その場の音楽をシッカリと掘り下げてくれていて、音楽に生き生きとした息吹を吹き込んでくれていたようにも思えました。

第1部は、部分的には穏やかであったり繊細であったり抒情的であったり、といったシーンもありますが、大半は賑々しくて祭典的な性格を持っていて、輝かしさが前面に出ることの多い音楽だと言えましょう。本日の佐渡さんによる演奏は、そのような側面を鮮やかに表出してくれていたように思えたものでした。

第2部に入ると、しばらくの間は、第1部で時おり感じられた惰性で音楽が流れる、といったことは感じられませんでした。ここの音楽は、逞しい奔流の如く勢いよく流れてゆくといったものではなく、かなり思索的であります。そのような箇所で、佐渡さんが、こういった音楽づくりを施す(或いは、音楽に対して、そのような姿勢で向き合う)ことが、ちょっと意外でもありました。

しかしながら、やがて、私には単調な音楽に思えてきた。それは、作品の問題なのか、佐渡さんの問題なのかは、私には解りかねます。ただ、なんともまどろっこしく感じられた。

と言いつつも、演奏には、終始、豊かな生命力が宿っていたように思えます。この作品への佐渡さんの愛情も、十分に感じられました。或いは、本日の演奏会への熱量も存分に感じられた。音楽の彫りが浅くなるということも、殆ど感じられなかった。それなのに、聴いていて手持ち無沙汰になり、音楽に没入できなかった。マーラーが書いた音楽は、多彩であり、彩り鮮やかなものであるはずなのに、変化に乏しいものに思えた。なんとも不思議でありました。

作品全体の演奏時間で言えば、マーラーの交響曲では第3番のほうが≪千人≫よりも長く、≪復活≫や第6,7,9番辺りとは大差はありません。しかしながら、一つの楽章としては≪千人≫の第2部は圧倒的に長い。そのために、演奏者にも、聴き手にも、長きにわたる集中力の持続が求められます。その辺りに、私がこういった状況に陥った原因があるようにも思えます。

なお、クライマックスでの昂揚感は、かなり大きかった。輝かしいと共に、広大な音楽世界が広がるものとなってもいた。演奏が終わると、絶叫する聴衆もいましたが、そのような心境になるのも頷けます。しかしながら、私は、全面的に音楽に酔いしれたといった状況にならずに、どこか醒めた心境で、ホール内の熱狂の中に身を置いていました。

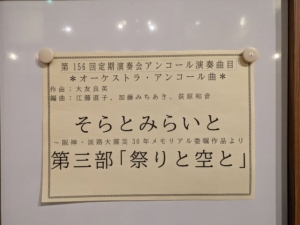

アンコールは、前プロの第3楽章。マーラーの交響曲の後にアンコールが演奏されるというのは(しかも、≪千人の交響曲≫という破格の大作の後にアンコールが演奏されるということは)、極めて珍しいことでありましょうが、震災からの更なる復興と、明るい未来を希求してのアンコールだったのでしょう。

前プロとして演奏された際と同様に、終わり近くで佐渡さんは、聴衆に音楽に合わせての手拍子を求め、場内に大きな手拍子が響き渡りました。舞台上に残っている合唱団員も手拍子していた。そのことによって、前プロで演奏されたとき以上に、困難に打ち克つために自らを奮い立たせるのだ、というメッセージが強く感じ取れたものでした。