鈴木優人さん&日本センチュリー響&による演奏会を聴いて

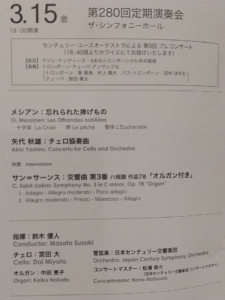

今日は、ザ・シンフォニーホールで、鈴木優人さん&日本センチュリー響による演奏会を聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●メシアン ≪忘れられた捧げもの≫

●矢代秋雄 チェロ協奏曲(独奏:宮田大さん)

●サン=サーンス 交響曲第3番≪オルガン付き≫(オルガン:中田恵子さん)

バロック期の音楽を得意としているイメージの強い鈴木優人さんが、近現代の作品に挑む、今回のプログラム。かなり意外性の高い作品が並んでいるようにも思えます。

とは言え私は、ここ2年ほどの間、京響や関西フィルとの演奏会で、プロコフィエフやラフマニノフやストラヴィンスキーなどを採り上げている演奏会に触れてきていますので、とりたてて奇異な印象を抱かなくなりました。とりわけ、半年ほど前に聴いた関西フィルとのブラームスの交響曲第1番では、作品が宿している生命力を十全に解き放っていると感じられた演奏を繰り広げてくれていただけに、今回のプログラムでどのような演奏に出会うことができるのだろうかと、期待に胸を膨らませていたものでした。

また、宮田大さんのチェロを聴けるのも、とても楽しみでした。これまでに、サン=サーンスとドヴォルザークのチェロ協奏曲や、田村響さん、竹澤恭子さんとのピアノ・トリオで、ノーブルにして表情豊かなチェロ演奏を聞かせてくれていましたので、今回も大きな期待を寄せていました。しかも、矢代秋雄さんのチェロ協奏曲を聴くことができるというのが、なんとも貴重な体験となりそうだった。

見どころ(聴きどころ)の多い、本日の演奏会。そのような思いを抱きながら、会場に向かったものでした。

なお、プログラム冊子によると、メシアン、サン=サーンスはもとより、矢代秋雄もまた、パリのコンセルヴァトワール(国立高等音楽院)で作曲法を学んでいるとのこと。そのような共通項を持った作曲家の作品を並べたという、統一性の取れているプログラム構成になっているようです。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのか、触れていきたいと思います。まずは、前半の2曲について。

それは、期待以上に素晴らしい演奏でありました。

前プロのメシアンからして、鈴木さんの豊かな音楽性の滲み出ている演奏となっていた。その鋭敏な指揮の動きと音楽づくりに、惚れ惚れとした次第であります。

メシアンにとっては最初のオケ作品のようでして、演奏時間は10分少々で、比較的簡明な造りをしているのですが、なるほど後年メシアンを彷彿とさせる色彩的な音楽であり、繊細な音楽世界が広がっていた。そのような世界を、明瞭に描き上げてくれていた演奏だったと言えましょう。

しかも中間部は、変拍子の処理が実に手際よかった。そのこともあって、頗る激情的で、鮮烈で、切れ味鋭い演奏が繰り広げられることとなっていた。

いやはや、見事なメシアンでありました。

かように、メシアンでの演奏にすっかり心奪われたのですが、矢代のチェロ協奏曲は、更に魅力的な演奏となっていました。とりわけ、宮田さんによるチェロ独奏の、なんと見事だったこと。

そのチェロ演奏はと言いますと、予想していた通りに、頗るノーブルなものでありました。そう、滑らかにして、艶やか。そして、気品に溢れていた。

そのうえで、気迫に満ちた独奏を繰り広げてくれていた。切迫感や、緊迫感に溢れてもいた。

それは、冒頭での長いモノローグからして顕著に現れていました。ピンと張り詰めた音楽が鳴り響いていた。聴いていて、胸の詰まる思いがしてきたものでした。それでいて、必要以上に深刻にならない。それは、ノーブルでいて、艶やかであるが故だったのでありましょう。そのうえで、ニュアンス豊かで、伸びやかでもあった。

オケが入ると、音楽が一気に色彩的になる。そうした音楽を、宮田さんも、鈴木さんも、虚飾のない形で奏で上げてゆく。そのために、一貫して、真摯な、そして、切実な音楽が鳴り響くこととなっていた。実に雄弁でもあった。

宮田さんをバックアップする鈴木さんの演奏ぶりがまた、メシアンと同様に、変拍子への対応なども含めて、誠に鋭敏なものでありました。指揮の動きも、頗る明快。結構な難曲だと言えましょうが、オケも随分と演奏しやすかったのではないでしょうか。

また、アルトフルートのソロと共に、独奏チェロがピチカートを鳴らすシーンが長く続くのですが、まるで琵琶を掻き鳴らしている音楽を聴いているかのようでありました。それのことによって、邦人作品ならではの音楽世界が広がることとなっていた。なんとも印象的でありました。

なお、アンコールは、滝廉太郎の≪荒城の月≫をチェロの無伴奏で。2節に渡っての演奏であったのですが、2節目をソットヴォーチェで弾いていて、玄妙にして味わいの深い演奏を聞かせてくれました。

前半の2曲も頗る満足度の高い演奏でありましたが、メインの≪オルガン付き≫もまた、頗る素晴らしかった。こちらも、期待を大きく上回る演奏でありました。

鈴木優人さん、昨年の1月に聴いた京響とのラフマニノフの交響曲第2番では、ちょっとすきま風の吹くような演奏ぶりだと思われたものでした。何と言いましょうか、呼吸や鼓動やに、作品との間に若干なりの「ズレ」が感じられた。しかしながら、本日の≪オルガン付き≫では、実に雄弁な演奏が繰り広げられていました。ジックリと腰を据えた演奏ぶりで、雄渾でもあった。

半年前のブラームスの1番と言い、鈴木優人さんによるロマン派(或いは、ロマンティックな性格を帯びている国民性の高い音楽)の作品での、感興豊かな演奏は、もう、本物だと言いたい。作品の「肝」を外すことはないだろうと思える、安定感や、信頼感のようなものを抱くことのできる指揮者になったとも言いたい。そこには、風格のようなものが感じられもする。それでいて、覇気に満ちていて、清新な音楽づくりが示されてもいる。

本日の≪オルガン付き≫に接していますと、そんなこんなを、なんの違和感もなく高次元で並立させうる演奏を繰り広げてくれる指揮者になったのだと言いたくなります。

そう、鈴木さんが奏で上げていた音楽には、尊いまでの清潔感が漂っているのです。そこが、鈴木さんらしいところであり、人間性の現れのようにも思える。そのうえで、激するべきところでは、思いっきり熱くて、激しい音楽を奏で上げてくれる。第1楽章の真ん中を少し過ぎた辺りのトランペットがタンギングしながら畳み掛ける箇所(252小節目)などは、凄絶な音楽になっていました。或いは、第3楽章での、トリオ部が終わって冒頭に戻った箇所では、音楽が唸りを上げていた。ここでの1st.Vnの、特にコンミスの、体当たり的な演奏ぶり、弓を存分に使いながらの火の玉のような弾きっぷりは、鳥肌ものでもありました。しかも、奏者たちが、実に気持ちよさげに弾いていたのが、印象的でもあった。

その一方で、第2楽章では、実に清冽な音楽が鳴り響いていた。弦楽器群のヴィブラートを抑えぎみにしていたのがまた、清潔感を増す結果になっていたように思えます。歌うべきところはタップリと歌いつつも、ソットヴォーチェで感情を抑えめに奏でるような箇所も度々あって、それがまた、音楽に多彩な表情や、奥行きやを与えてくれてもいた。

また、冒頭部分での木管楽器群のタンギングは、他での演奏以上に粒をクッキリと立たせることに力を注いでいたようで、それが演奏に鮮やかさを与えてもくれていた。なおかつ、軽率な音楽にならない範囲で、軽妙さが表されてもいて、聴いていて心地が良かった。この辺りは、鈴木さんの音楽センスの高さ故なのでありましょう。

そんなこんなのうえで、エンディングに向かっての高揚感も、頗る大きかった。最後のほうは、テンポの伸び縮みが激しい(それは、サン=サーンス自身の指示に依る)のですが、そのテンポの変化が頗る自然。アッチェレランドを早めに掛け始めていて、そのことによって、音楽がグングンと煽られてゆく様は、興奮度大でもあった。しかもそれは、過剰な演出を施さずに、作品の内側から放出されるエネルギーを適正に放っていった結果だったとも言いたい。

かように、作品に誠実で、ケレン味のない音楽づくりを通じて、躍動感に満ちていて、気宇が大きくて、情熱的で、それでいて、抒情性に溢れた音楽が鳴り響いていた演奏。しかも、頗る率直でありながら、奥行きの深さが感じられもする演奏が繰り広げられていた≪オルガン付き≫。

いやはや、聴き応え十分の、実に満足度の高い演奏でありました。そのうえで、鈴木優人さんという指揮者が身近にいてくれることに対して、大いなる感謝の念が湧いてきた演奏会でもありました。