大友直人さん&京都市交響楽団の演奏会(ブラームスの交響曲第1番と邦人作品)を聴いて

今日は、京都コンサートホールで大友直人さん&京響の演奏会を聴いてきました。こちらは、先日のシンガポール響による演奏会と共に、アジア・オーケストラ・ウィークとして組まれている演奏会になります。

演目は、下記の4曲。

●伊福部昭 ≪SF交響ファンタジー≫第1番

●宮城道雄/池辺晋一郎 ≪春の海≫(箏独奏:LEOさん)

●今野玲央/伊賀拓郎 ≪松風≫(箏独奏:LEOさん)

~休 憩~

●ブラームス 交響曲第1番

4年半前に京都に引越してから、大友さんが指揮する演奏会は4つ聴きに行きましたが、いずれにおいても誠実にして充実感タップリな演奏ぶりに、深い感銘を受けています。

今回は、邦人作品3曲と、ブラームスの交響曲第1番を組合わせたプログラムとなっています。一昨日に下野竜也さん&PACオケによる演奏で伊福部昭の≪タプカーラ≫を聴いたばかり。短期間のうちに伊福部作品の実演に立て続けに触れることができるというのも、とても珍しく、かつ、貴重な体験だと言えましょう。今日は、ゴジラのテーマも聞こえてくるSF特撮映画のために書かれた≪SF交響ファンタジー≫第1番が採り上げられました。

また、3曲目の≪松風≫の作曲者である今野玲央は、箏の独奏を務めるLEOさんの本名のようです。なるほど、名前の部分をアルファベット表記するとLEOになります。

いずれにしましても、本日もまた大友さんが素晴らしい演奏を繰り広げてくれることであろうと、大いに期待をしながら会場へ向かったものでした。

それでは、本日の演奏をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。まずは、前半の3曲から。

まずもって、冒頭の《SF交響ファンタジー》が素晴らしかった。大友さんは、全く力み返ることなく作品に相対していました。しかも、京響のメンバーも、特別に力任せに奏で上げている、というふうではなかった。とりわけ、弦楽器群は、力6分くらいで弾いている、といった感じ。旋律を奏でることの多いトランペットを始めとした金管楽器群は、力8分といったところでしょうか。それでも、オケが存分に鳴っていた。マスの力としての力強さを持った響きがしていた。豊潤な響きだったとも言いたい。

このような響きは、これまでの大友さんによる実演に共通しています。まさに「大友ワールド」に彩られた演奏だったと言えそうです。

そのような音楽づくりによって、格調の高い演奏を繰り広げてくれていました。しかも、伊福部作品に必要不可欠と言えそうな逞しさにも、全く不足がなかった。特別にお祭り騒ぎになる訳でもないのに、力強さに満ちていた。躍動感にも不足はなかった。

そんなこんなによって、ワクワク感に溢れた演奏となっていた。

大友さんの美質がタップリと現れていた伊福部演奏だと言えましょう。

残りの2作品は、箏による独奏の曲。箏の独奏はLEOさんという1998年生まれの若い奏者が務めていました。3曲目の≪松風≫は、LEOさんの自作のようです。

かなりアヴァンギャルドな演奏活動をしている奏者のようでして、箏奏者として初めてブルーノート東京でライヴを開催したそうです。また、SUMMER SONICという音楽フェスに異例の出演を果たしたことでも話題を集めたと、プログラム冊子に紹介されていました。

そのような「音楽への志向」もあってのことでしょう、LEOさんによる演奏は、概して鋭敏な感覚が前面に出たものとなっていたように思えました。音のエッジが立っていて、音像がクッキリとしてもいた。そのような演奏ぶりが、特に自作の≪松風≫において、シックリきていたように思えた。

そのうえで、弱音には息を飲むような美しさがあった。箏という楽器の特性でもあるのでしょうが、可憐さが感じられもした。そして、音楽の間合いの取り方が自然で、ハッとさせられたり、深く呼吸したり、といった音楽を奏でていた。必要に応じて、緊迫感のある音楽世界を描き出してもいた。こういった辺りに、LEOさんの音楽性の豊かさが現れていたように思えます。

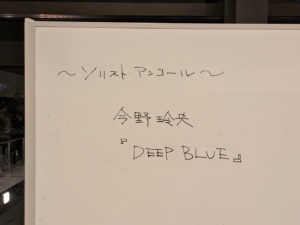

アンコール、こちらもLEOさんの自作なのだろうかと思いながら聴いていたのですが、終演後の発表ボードを見ますと、やはり作曲者は今野玲央となっていました。

こちらは、≪松風≫以上にポップな曲調で、演奏もノリが良かった。また、弱音の美しさも引き立っていました。アルペジオと呼べそうな奏法が多く採り入れられていて、殊更に箏とハープの近似性が感じられもしたものでした。

さて、ここからはメインのブラームスについて。

予想していた通りの演奏ぶりで、なおかつ、期待を遥かに上回る素晴らしさでありました。

何の変哲もないブラ1だった。ただ、そのことの、何と尊かったこと。何の虚飾もなく奏で上げてゆき、ただただ、ブラームスが楽譜に認めた音符たちを、それらが持つ表情や、生命力やを十全に描き上げてゆこう、という意志に基づいた演奏。その結果として、ホールを満たしていた音楽は、この作品の最上の姿をしたものだった。そんな思いを抱き続けながら聴き進んでいったものでした。

しかも、力み返ったところが全くない。出だしなどは、リラックスし過ぎなのではないか、と思えたほどでした。しかしながら、力強さは十分で、まろやかでありつつも充実感タップリに響き渡っていた。

そのことは主部に入っても同様。序奏部に比べると音圧は増していましたが、ゴリゴリ弾くといった風情は全くない。テンポはやや速めで、颯爽と奏で上げてゆく。それでいて、充実度は十分。珍しく提示部をリピートしていましたが、それがまた、作品の様式美を引き立ててくれることとなっていた。

そのうえで、ここぞとばかりにコクを加えてゆく。しかも、その大半は、楽譜に記載された指示を忠実に実行してゆく、というもの。

例えば、第1楽章の提示部に入ってすぐの箇所、43小節目に第1ヴァイオリンに付いているクレッシェンドを明瞭に効かせていて、そのことによって音楽に厚みを与えていた。これはほんの一例。そして、一事が万事でありまして、楽譜に記されている指示に明確な意味合いを持たせながら、充実した音楽を奏で上げてゆく。その様の、何と見事だったことでしょうか。

そのような音楽づくりを土台にしながら、例えば、第1楽章の提示部の最後の方では、トランペットの強調することによって、音楽を深く抉ってゆく。

また、見事だったのは、第1楽章の展開部真ん中をやや過ぎた辺り、252小節目から9小節間にわたって、クレッシェンドとデクレッシェンドとが、波が押しては引くように交互に現れる箇所を、明確な意志を持って実行していたこと。しかも、存分に粘っていて、かつ、分厚い音がしていた。そのことによって、音楽が只ならぬ熱気を帯びることとなっていた。それは、ブラームスが望んでいた姿に他ならないと言えましょう。「これこそが演奏行為なのだ」と言いたくなります。

また、最終楽章のコーダに入ってすぐの箇所でのヴァイオリンを煽る様も、手に汗握るものでありました。そこでの大友さんはあたかも、オケを挑発するかのようでありました。その大友さんに対して、コンマス(この日は、石田泰尚さんが務めていました)を始めとした多くの奏者は、腰を浮かせながら大友さんの挑発に応じていた。その様の、そして、その結果として鳴り響いた音楽の、なんとホットだったこと。

そう、端正でありつつも、十分に熱くて、高揚感もタップリな演奏だったのであります。足腰が強靭な演奏だった、とも言いたい。

その一方で、最終楽章の提示部の終わりの方だったか展開部に入ってすぐの辺りだったでしょうか、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンとがfないしffで掛け合う箇所での織り成す綾が、実に明瞭でありました。仕上げの丹念さに舌を巻いた次第。

いずれにしましても、聴いていて、惚れ惚れしてくることの連続でありました。「何と素晴らしい曲なのだろう」との思いを噛み締めながらの鑑賞でもありました。

こんなにも素晴らしいブラ1、滅多に出会うことはできないでしょう。これ以上ないであろう満足感を抱きながら、帰路に就いたものでした。