ハンス・グラーフ&シンガポール響とグリモーによる演奏会を聴いて

今日は、京都コンサートホールで、ハンス・グラーフ&シンガポール響の演奏会を聴いてきました。演目は下記の4曲。

●メンデルスゾーン ≪真夏の夜の夢≫序曲

●ラヴェル ピアノ協奏曲(独奏:グリモー)

~休 憩~

●コー・チェジン ≪シンガポールの光≫

●ベートーヴェン 交響曲第5番

本公演は、アジア・オーケストラ・ウィークとして開催された演奏会になります。

アジア・オーケストラ・ウィークは2002年に始まっていまして、文化庁芸術祭の一環として毎年開催されているようです。アジア太平洋地域から各国を代表するオーケストラを招いて演奏会を開いているとのこと。京都での開催は、今年が初めてだそうです。

本日の一番のお目当ては、何と言いましてもグリモーを独奏者に迎えてのラヴェルのピアノ協奏曲。グリモーの実演に接するのは、これが初めてでありました。そのような機会で、彼女にとっては「お国物」となるラヴェルを弾いてくれる。なんとも楽しみでありました。

また、シンガポール響という、私にとって未知のオーケストラがどのような演奏を聞かせてくれるのかということも、想像が付かないだけに、とても楽しみでありました。

そのシンガポール響を指揮するのは、今年75歳になったオーストリア生まれの大ベテラン、ハンス・グラーフ。2022年に同オケの音楽監督に就任したのだそうです。このオーケストラ、1979年の創立で、グラーフは第3代目の音楽監督とのこと。

ハンス・グラーフは、1980年代の後半に、ハイドシェクがザルツブルク・モーツァルト管とともに来日してモーツァルトのピアノ協奏曲(何番だったかは忘れてしまいました)を演奏してくれた際の指揮者だったはず。そのことに間違いがなければ、それ以来の実演ということになります。

そのグラーフが、シンガポール響とどのような演奏を繰り広げてくれるのか。

色々と興味の尽きない演奏会でありました。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて触れてゆくことにしましょう。

まずは、前半の2曲から書いてゆくことに致します。

前プロの≪真夏の夜の夢≫序曲は、この作品ならではの聴く者をワクワクとさせる魅力に包まれた演奏であったと思います。何よりも、聴いていて「あぁ、良い曲だなぁ」という思いがフツフツと湧いてくる演奏だったのは、実に尊いことだと言えましょう。

この、「妖精の世界を描写した音楽」を、ただ単に軽やかさのみを追求しながら奏で上げた演奏とは言い切れないでしょう。テンポは、ほんの僅か速め、といったところで、ほぼほぼ常套的なものでありました。その中で、音楽を弾き飛ばすようなことはなく、ジックリと奏で上げていっていた。とは言え、重心を低く採るようなことはなく、音楽をスッキリと紡ぎ上げてゆく。それ故に、爽快感には不足は無かった。適度にキビキビとしてもいた。そのことが、私にワクワク感をもたらしてくれたのでありましょう。演奏会の冒頭に鳴り響く音楽としても、誠に相応しいものであったと言いたい。

手堅く進めていきながらも、生き生きとした感興に満ちた演奏。そこには、グラーフの音楽への誠実さが滲み出ていたように思えたものでした。更に言えば、長いキャリアの中で培われた「確かな手腕」と呼べそうなものを目の当たりにした、という思いを抱きもした。

なお、オーケストラには、やや雑な感じを抱いたものでした。アンサンブルの緻密さにも、欠けていたように思えた。響きに「ざらつき」のようなものが感じられもした。

この曲は、ウィーン古典派の作品と同様に、誤魔化しの効かない音楽であるように思えます。勢いに任せて押し切る、といったことの通用しない作品でもある。そのうえで、調和を図りながら、頗るチャーミングに音楽を奏で上げなければならない。その辺りの難しさが如実に現れてしまったと言わねばならないオーケストラ演奏だったように思えました。とりわけ、冒頭部分での木管楽器群の音の出が揃っていなかったのが、とても気になった。周りを伺いながら音を出す、というのは、このオケの木管パートの悪しき体質なのかもしれません。

続きましては、グリモーによるラヴェル。こちらはもう、期待を遥かに超える素晴らしさでありました。現在聴くことのできるラヴェルのピアノ協奏曲の最高の姿の一つが、ここにあった。そんなふうに言いたくなるほどの演奏でありました。

全体を通じて、生彩感に溢れたピアノ演奏でありました。そして、瀟洒な音楽が、ホールを満たしてくれていた。

グリモーは、決して力で押し切るようなピアニストではないと思います。本日のラヴェルでの演奏においても、そのことは当てはまりましょう。しかしながら、力感にも全く不足がなかった。とりわけ、左手が雄弁で、音楽に逞しさや、律動感を与えてくれていた。

また、リズミカルな表情の処理も素晴らしい。20代の後半というレコーディングキャリアの初期に、ガーシュインのピアノ協奏曲の録音もしているように、ジャジーな音楽への適性は、かなり高いものがあると言えましょう。ラヴェルのピアノ協奏曲にも、ジャジーな性格の強い箇所が至るところに散りばめられていますが、表情豊かに描き出してくれていました。総じて、敏捷性の高い演奏ぶりだったと言いたい。

そのうえで、頗るエレガント。切れ味が鋭いのに、攻撃的な要素は皆無だったのであります。息遣いが豊かで、音楽のフォルムがふくよかでもあった。

それでいて、あからさまに派手さを狙った演奏ぶりではなかったのに、色彩鮮やかでありました。そう、光彩陸離たる演奏だったと言いたい。それは、潔癖さの中から滲み出てきた色彩感、といったような言い方もできそうにありました。そして、自在感に溢れた音楽を奏で上げてくれていた。ニュアンス豊かな音楽でもあった。何よりも素晴らしいのは、その表情の一つ一つが曲想に叶ったものだったということ。聴いていて、思わず唸り声を出しそうになりました。また、随所で、溜息をつきたくなったものでした。

そのような中でも特に、印章的だったのは第2楽章でありました。冒頭の、ピアノによる長いプロローグからして、なんとも夢想的な演奏でありました。ジックリと語りかけてくる演奏となっていた。しかも、左右の手のタイミングを若干ずらしながら弾いていったのですが、それが、全くわざとらしくない。そして、極めて詩情豊かな音楽世界を描き出すことに繋がっていた。これももう、神業だと思えてきたものでした。また、この楽章の後半での、コール・アングレが旋律を吹く箇所では、ピアノは裏に回ることになるのですが、そこではグリモーは、主観を排しながら規則正しく音楽を奏でていった。しかも、珠のように美しい音を連ねながら。その箇所では、グリモーの音楽性の豊かさや、品格の高さといったようなものが、遺憾なく発揮されていたと言いたい。

いやはや、なんとも引き出しの数の多い演奏ぶりでありました。しかも、それらが、全く持ってつけた感がない。作品を完全に掌中に収めている演奏。そんなふうに言える、見事な、そして、この作品の魅力をとことん味わうことのできた、素晴らしい演奏でありました。

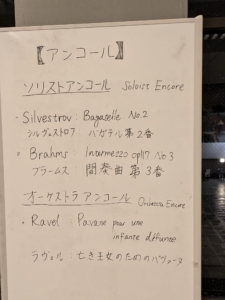

アンコールは、シルヴェストロフという作曲家による≪バガテル≫第2番と、ブラームスの≪3つの間奏曲≫op.117から第3番と、2曲演奏してくれました。

こちらは、ラヴェルでの光彩陸離たる演奏とは性格を異にした、深い息遣いを基調にしながら、滋味に溢れた演奏を繰り広げてくれていました。タッチは柔らかくて、惚れ惚れするほど美しく、かつ、精妙な音楽を紡ぎ上げてくれていた。そして、深遠な音楽世界が広がっていった。

こちらでもまた、グリモーの引き出しの多さと、音楽性の高さとに、目を瞠らされました。

ここからは、後半について触れることにしましょう。

1曲目の≪シンガポールの光≫という作品は、シンガポールの作曲家による作品。ホタルを題材に採っている音楽のようです。

初めて聴く曲ですが、グラーフによる音楽づくりは、句読点を明確に取りながらの演奏ぶりだったよう。そのうえで、色彩感が豊かさだった。6,7分ほどの短い作品でありつつも、多彩な表情を見せる音楽となっていて、後半は、ジャジーな曲調になり、何となくバーンスタインの作品を思わせる感じがしました。その辺りの演奏もまた、生き生きとした感興に不足がありませんでした。

最後に、メインのベートーヴェンについて。

ケレン味のない演奏でありました。力まずに、リラックスしながら奏で上げていきながらも、力感に不足はない。この作品が持っている生命力を過不足なく解放してゆく演奏だった、とも言いたい。

しかも、音楽がダレることはない。総じて、やや速めのテンポが採られていましたが、必要に応じて、音楽を前へ前へと推進させる。その息遣いが板に付いていて、呼吸感のシッカリとした音楽が鳴り響いていました。

これは、本日の演奏会全体に当てはまることなのですが、グラーフの音楽づくりは、誠実さに溢れていました。清潔感を帯びてもいた。そのような演奏ぶりを基調としながら、作品のツボを押さえながらの好演を展開してゆく。そのような演奏でありました。

そのうえで、第1楽章のコーダや、最終楽章のコーダでは、的確な高揚感を生み出していった。

スッキリとしていて、清々しいながらも、シッカリとした熱さを備えていた演奏。聴き応えのあるベートーヴェンでありました。

ここでのシンガポール響の演奏ぶりはと言いますと、かなり健闘していたと言えましょう。グラーフの音楽づくりを、シッカリと「実際の音」として響かせてくれていたと言いたい。≪真夏≫の序曲と異なって、ある程度は勢いで押し切れる作品だとも言えそうで、雑な感じを受けることもありませんでした。そのうえで、グラーフが高揚感を築き上げる際には、充実感のある音楽を奏で上げてくれていました。

ちなみに、本日の演奏、4曲全てにおいて、弦楽器は対向配置が採られていました。その辺りにも、グラーフの伝統を重んじる姿勢、といったようなものが窺えます。この対向配置については、特に、≪真夏の夜の夢≫において効果的だったように感じられました。

アンコールは≪亡き王女のためのパヴァーヌ≫。ラヴェルのピアノ協奏曲絡みで選ばれたのでしょう。更には、ピアノ協奏曲の第1楽章の最後の方で出てくるホルンのソロが、かなり雰囲気豊かで、独特の妙味が感じられたのですが、このオケは、ホルン奏者が「名物」なのかもしれず、そのホルン奏者をフィーチャーしたくての選曲だったようにも思えました。

その演奏内容はと言いますと、やや遅めのテンポで進めながらの、詩情豊かなものでありました。