佐渡裕さんプロデュースによる≪蝶々夫人≫(7/14公演・A組)を観劇して

昨日(7/14)は、佐渡裕さんプロデュースの≪蝶々夫人≫を観てきました。

ダブルキャストで上演され、この日はピンカートンとシャープレスに外国人歌手を配した「A組」による公演。それぞれの組で4回ずつ上演され、この組による2回目の公演となります。

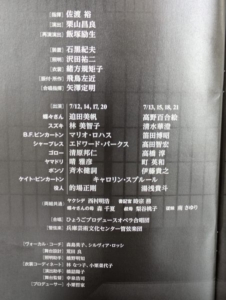

配役や演出などにつきましては、お手数ですが、添付写真をご参照ください。

佐渡さんが兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)との公演で≪蝶々夫人≫を採り上げるのは、夏のプロデュースオペラとしては初年となる2006年と、2008年の春に続いて、今回が3回目になるそうです。

佐渡裕さんによるイタリアオペラ。イタリアオペラならではの輝かしさや歌心、更には、プッチーニに特有の抒情性や精妙な彩りや、といったようなものを、どのように表現してくれるのか。期待と不安とが入り混じりながら、会場に向かったものでした。

それでは、この日の公演について、書いてゆくことに致しましょう。

歌手陣は、総じて立派な歌だったと思えますが、その中でも特に、蝶々さんを歌った迫田さんからは、大きな感銘を受けました。

そして、栗山昌良さんによる演出は、とても美しかった。

ここまでは、頗る満足のいくものでありました。≪蝶々夫人≫を堪能することのできる要素が並んでいます。しかしながら、佐渡さんの指揮には、ムラッ気が感じられた。私にとってはそのことが、このオペラの世界に没入することを妨げてしまった、というのが正直なところであります。

そこでまずは、佐渡さんの指揮ぶりについて、触れてゆくことに致したいと思います。

大前提として申し上げたいこと、それは、佐渡さんの音楽づくりは、この作品と大きな齟齬をきたすようなものではなかった、ということ。そのために、総じて、あまり違和感なく聴くことができました。とは言うものの、私の琴線に強く触れる、というものでもなかった。

まずもって、佐渡さんの音楽づくりは、オペラティックな感興に乏しいように思えた。イタリアオペラならではの「むせび泣く」ような感情の吐露、といったものが薄いと思われる箇所も多かった。何と言いましょうか、呑気な音楽であるように思える箇所が多かった。もっと言えば、音楽が内側から「蠢いてゆく(うごめいてゆく)」といった要素が薄かった音楽づくりが多々見られた。そのような箇所では、「豊かな息遣い」というものから遠いものとなっていた。

例えば、この作品の中で最もイタリアオペラらしい箇所だと言えそうな第1幕の幕切れでの蝶々さんとピンカートンによる「愛の二重唱」。佐渡さんは、あの甘美な二重唱を、取り立てて煽情的に奏で上げようとしていなかった。総じて、抑え目に演奏を展開していた。陶酔感が薄いとも感じられた。それ故に、聴いてあまり興奮してこない。音楽が燦然と輝くようなこともなかった。ちょっと拍子抜けするバックアップぶりでありました。

その一方で、第1幕で最も動きの激しい箇所だと看做せるボンゾの登場の場面は、かなり劇的な音楽を奏で上げていて、スリリングでありました。

これらの違いについては、指揮の動きを見ていても、よく判った。愛の二重唱をはじめとした多くの箇所では、音楽を持て余しているかのように淡白な振り方をしているのですが、ボンゾの箇所などでは、気魄の籠もった振り方をしていた。先ほど、佐渡さんの指揮にはムラッ気が感じられたと書いたのは、このような感触から来ているのであります。もっと言えば、手を抜くところの多い指揮者なのだろうな、とも思えてきた。

また、これはとても些事なことではあるのですが、開幕してすぐの冒頭の箇所では、音が間延びしていて、決然とした雰囲気に乏しかったのも残念でした。音自体には、一定のスピード感が備わっていたのですが、一つ一つのフレーズの最後の音がだらしなく延びていて、音楽が毅然とした表情をしていなかった。開幕して早々のことだっただけに、出鼻をくじかれたような感覚に捕らわれてしまったものでした。演奏を丹念に仕上げてゆこう、といった感慨が希薄なのかな、とも思えてしまった。しかも、そのような中で打ち鳴らされたティンパニをかなり強調していて、バランスを崩していたように思えた。ここで、音楽に楔を打ち込もうとしたのでしょうが、取って付けた感が強かった。

そのような佐渡さんの指揮も、第2幕に入ると、随分と切迫感が出てきたように思えました。特に、大砲が鳴り響いて、アメリカ軍艦が長崎港に入港したことを知らせる場面からのしばらくの間は、音楽が存分に渦巻いていた。また、第3幕で夜が明けてゆく様子が描かれているシーンでは、輝かしい音楽が奏で上げられていた。更には、幕尻に向かって悲劇の度を増してゆくところでは、緊迫感のある音楽づくりが示されていました。

また、とても興味深かったのが、第2幕に入って「ある晴れた日に」を経てしばらくたってからのシーン。蝶々さんを囲むようにして、シャープレス、ヤマドリ、ゴローがやり取りする中で、突然、3拍子になる箇所があります。そこを、佐渡さんは、まるで≪ばらの騎士≫でのワルツを奏でているかのごとく、ちょっと足を引き摺るようにして、洒落っ気たっぷりに演奏していました。その素振りは、この箇所を、たいそう面白がって強調していたようにも感じられた。ここの箇所において、≪ばらの騎士≫のワルツを想起させられたことは、これまで≪蝶々夫人≫に触れてきた中では、一度もありません。と言いますか、この箇所での3拍子に、とりたてて注目するようなことはありませんでした。とても面白い発見をした、という思いを抱いたものでした。このオペラの中の、小さな小さなスパイスの一つでもあるように感じられたものでした。

ということで、耳を奪われる箇所は幾つもありました。とは言いながらも、やはり、呑気な演奏ぶりだな、と思わせる箇所は、第2幕以降でも散見された。

幕尻に向かっての緊迫感が見事であっただけに、とても勿体ないように思えてなりませんでした。常にやる気を見せてくれれば、きっと、凄い演奏を成し遂げてくれていたであろうに、という思いも込み上げてきた。

佐渡さんが手綱を緩めたところで、私の緊張感も緩んでしまう。そのたびに、このオペラへの没入が途切れてしまった、というのが正直なところであります。

佐渡さんについては、ここまでと致します。続きましては、歌手陣について。

先述しましたように、まずもって、迫田さんによるタイトルロールが素晴らしかった。それはまさに、圧巻の歌唱だったと言いたい。

15歳の少女の無垢で可憐な性格付けから、一途であり、かつ、決然たる意志を持って自らの行動を決している、といった歌唱表現に至るまで、蝶々さんを見事に演じ切っていたと言いたい。この点については、既に第1幕から感じられ、幕切れの愛の二重唱では、ただ単に甘美に歌うだけではなく、身内か絶縁されようともピンカートンと結ばれようという強い覚悟が滲み出ていて、芯の強さの感じられる歌唱となっていた。しかも、頗るドラマティックでもあった。

とは言いましても、出色だったのはやはり、第2幕以降。ピンカートンにアメリカ人の妻がいることを知り、我が子を手放すことに同意し、最後には自ら命を絶つ、という悲劇へ向かう中での緊迫感や、絶望感や、毅然たる態度や、といった諸々の表出において、この役への没入が凄まじく、聴き手を惹き込んでゆく力の絶大な歌唱となっていました。そのような中でも、ピンカートンを乗せた船が港に入ってきている様子を目にして喜びを爆発させる場面では、可憐で純真な性格がシッカリと刻まれていて、この役の機微を存分に描き分けていた。

何よりも強調したいのは、私自身、聴いていて、蝶々さんへの共感をドンドンと深めてゆく歌唱であったということ。いやはや、強い説得力を持った蝶々さんでありました。

そのような中で、ちょっと不可解だったのは、一番の聴かせどころであるはずの「ある晴れた日に」が、感銘の薄い歌になっていたこと。まずもって、出だしの部分が不安定だったように思えた。ピンと張り詰めたものが、あまり感じられなかった。透明感が薄くもあった。そのような出だしでありつつも、徐々に感興が乗ってきたのですが、中間部では、これは佐渡さんのバックアップぶりに依るところが大きいように思えたのですが、音楽が停滞して、前に進んで行かない。何と言いましょうか、まどろっこしい歌となっていた。後半部分で持ち直してきたものの、「とき既に遅し」といった状態になっていて、私の感情を昂らせてくれる歌とはなりませんでした。いやはや、なんとも勿体なかった。

とは言え、「ある晴れた日に」でのモヤモヤを吹き飛ばしてくれるに十分な、見事な蝶々さんでありました。

続きましては、ロハスによるピンカートンについて。

リリックな声をベースにしながら輝かしい歌を紡ぎ上げてゆく、といった歌いぶり。その範囲で、聴き応え十分でありました。ピンカートンから感じられがちな、無節操な性格といったものがあまり目立っていなかったのも、好ましかった。

しかしながら、全面的に胸につかえるものを感じながら聴いていました。

この役の実演では、1999年に新国立劇場で聴いた、クピードによるヒロイックで燦然とした歌いぶりが、私の中でのベスト。それはもう、「イタリアの声」を聴く歓びに満ちた歌唱でありました。ロハスによるピンカートンは、そのような感慨に浸ることのできる歌にはなっていなかった。

B組では、笛田さんがピンカートンを歌うことになっている。笛田さんは、クピードに近い歌になるのではないだろうかと期待しています。

(とは言え、笛田さんの歌は、もう少し「ドス黒さ」のようなものが加味されるのではなかろうかとも予想されます。ジャコミーニや、クーラや、カウフマン辺りに似た、ドラマティックな歌になるのではないだろうか、と。)

林さんによるスズキは、暖かみのある歌でありました。特に、数度にわたって”Povera Butterfly”(可哀想な蝶々さん)と歌う箇所で、その感が強かった。とは言え、幕尻での蝶々さんとのやり取りには、シッカリとした緊迫感が備わっていた。

豊かな音楽センスが感じられ、かつ、物腰の柔らかそうな人間性といったようなものが伝わってくるスズキでありました。

パークスによるシャープレスは、今一つ、存在感が薄く感じられました。押し出しの、あまり強くない歌いぶりであった。癖がなくて、素直な歌いぶりでもあった。それだけに、と言いましょうか、破綻のない歌となっていたのが好ましかった。

ゴロー、ヤマドリ、ボンゾ、といったあまり大きくない役も、穴がありませんでした。とりわけ、第1幕でのゴローは、機敏さの感じられる歌となっていて、耳を奪われました。しかしながら、第2幕でのゴローは、狡猾な性格が強調され過ぎていたようにも思え、少し鼻に付いてしまいました。

さて、最後になりますが、栗山さんによる演出についても触れたいと思います。

1999年に新国立劇場で観た≪蝶々夫人≫をはじめとして、初期の新国立劇場での≪蝶々夫人≫は、栗山さんの演出が採用されていました。そこから、細かな部分で手を加えられているのでしょうが、大枠では1999年の新国立劇場での上演を踏襲したものとなっていたようです。

(大きな違いは、新国立劇場は2幕仕立てでの上演でしたが、今回は3幕仕立て。しかも、第2幕と第3幕の間では、休憩を挟むことはなかったものの、いったん幕を下ろしていた。そのために、ハミングコーラスと、それ以降の場面との間に、溝が生まれてしまっていました。個人的な好みとしましては、ここに間隙を置くようなことをせずに、そのまま次へと流れ込んで欲しかった。)

新国立劇場で観た時にも感じたのですが、実に美しい舞台でありました。特に印象的なのは、ハミングコーラスの場面での、影の活かし方。蝶々さんと、スズキと、蝶々さんの子供の3人によるシルエットは、夢幻的な美しさを醸し出してくれていた。この場面に限らず、全体的に、光と影の活かし方によって、絶大な効果を生んでいました。

更に言えば、桜の木を配したり、花びらを散らせたりすることによって、彩りの鮮やかさや、情緒の豊かさや、といったものを編み出してゆく。それも、過剰にならない範囲で。

しかも、読み替えなどの処置は、皆無と言えましょう。写実性の高い舞台づくりであるとともに、忠実度の高い演出だとも言いたい。

目を楽しませてくれ、かつ、≪蝶々夫人≫の音楽世界にドップリと身を浸すことのできた演出でありました。

なお、非常に細かな話ではありますが、蝶々さんと、その子供(「坊や」と書くことにします。坊やは、2歳くらいという設定)によるシーンでの、坊やの動きに感心させられました。正座して蝶々さんに正対している坊やは、蝶々さんが動くたびに、常に蝶々さんと正対するように、正座をしたまま向きを変えてゆく。その動きからは、蝶々さんと坊やとの間の、強い絆が感じられたものでした。しかしながら、その絆は、ピンカートンが坊やを引き取ることによって、引き裂かれようとしている。その悲劇性が、坊やの動きによって強調されることとなり、観ている側はいたたまれなくなる。なんとも心憎い演出でありました。

縷々書いてきましたが、不完全燃焼と言える要素を含みながらも、一定の満足を得ることのできた公演でありました。