アンスネスのピアノ・リサイタル(西宮公演・10/21開催)を聴いて

今日は、兵庫県立芸術文化センターでアンスネスのピアノ・リサイタルを聴いてきました。曲目は、下記の4曲。

●シューベルト ピアノソナタ第14番

●ドヴォルザーク ≪詩的な音画≫より5曲

~休憩~

●ベートーヴェン ピアノソナタ第8番≪悲愴≫

●ブラームス ≪7つの幻想曲≫

アンスネスの実演に接するのは、これが初めてになります。そして、音盤を通じても、あまり積極的に聴いてこなかったピアニストの一人。

そのような中で、シューベルトとベートーヴェンが含まれているところが、私にはとても有難かった。と言いますのも、他のピアニストと比較しながら聴くことができるからであります。なお、2曲ともに3楽章から成るソナタだという共通項を持っているのも、意図的な選曲だったのかもしれません。

音盤での印象としては、透明感がありつつも、繊細でいて情熱的な表現も兼ね備えていて、そのうえで精彩な音楽世界を描き上げてくれるピアニストだというもの。

1970年生まれということで、もう53歳になっています。円熟味が加えられているであろうことも推察されます。

そんなこんなで、はたしてどのような演奏に巡り会うことができるのだろうかと、期待に胸を膨らませながら会場に向かったものでした。

演奏を聴き終えての印象、それは、コントラストを明瞭に採りながら音楽を奏で上げてゆくピアニストなのだな、ということ。それは、これまでに音盤を通じて接してきた演奏からも、繊細でいて情熱的、という様相を呈しているように受け止めていたことにも符号しましょう。

そして、「明」と「暗」のコントラストが明瞭でもあった。更には、なりふり構わずに剛毅に突き進む箇所があるかと思えば、抒情性を前面に押し出しながら柔らかくて優しさの溢れた表情を見せる、といったコントラストが付けられてもいた。それは、1つの作品の中に見出すことができもすれば、前半の2曲の中で、そして後半の2曲の中で、それぞれに醸成させるといったアプローチが採られていたようにも思えた。

なお、「剛毅に突き進む」と書きましたが、強靭なタッチを繰り出しながら「がなり立てる」といったことはない。強奏される際も、ゆとりを持って楽器を鳴らしていた。それでも十分な力強さが生まれるだけのコントラストが付けられていたように思えたものでした。

さて、本日聴きました4曲の中で、最も深い感銘を受けたのはシューベルトでありました。

第1楽章での暗鬱とした歩みは、いかばかりだったでしょう。魔物が音楽の奥底に潜んでいるかのような音楽になっていた。或いは、深い谷底を覗き込むようでもあった。奏でられていた音楽からは、殆ど「動き」というものが感じられなかった。音楽を聴いているというよりも、「音による語り」を聞いているといったような感覚に捕らわれもしたものでした。

それでいて、音楽は毅然としていた。些事に拘泥するような素振りを見せずに、ただひたすらに信じる道を突き進む、といった趣が感じられた。

そのうえで、音にしっかとした芯があった。硬質だったとも言えよう。そして、頗る美しかった。そのことによって、これが「音楽である」ということを気付かせてくれることとなる。そのような演奏だったと言えそう。

長い長い第1楽章(主題提示部がリピートされましたので、15分近くが費やされたことになりましょう)が終わって第2楽章に入ると、音楽はようやく動き始める。そして、時おり見せる憧れのような光に、救いを見出すことにもなる。第3楽章は、激情的でありつつも、やはり、暗鬱な音楽が鳴り響いてゆく。

いやはや、なんとも恐ろしい音楽であり、演奏でありました。

ドヴォルザークでは、一転して柔らかな抒情性が描き出されていました。優しさが感じられもした。それでいて、やはり、毅然としていた。

この2曲の間で、「暗」と「明」の対比が強烈に付けられていた。それが、2曲を並べた意図でもあったのでしょう。

なお、ドヴォルザークの≪詩的な音画≫、非常に珍しい作品だと言えましょう。プログラム冊子での記述によると、アンスネスは幼少時からこの作品に魅せられたとのこと。更には、「19世紀ピアノ音楽の中で忘れ去られた大曲である」とも語っているようです。

続きましては、後半の2曲について。

≪悲愴≫の白眉は第2楽章だったでしょうか。沈鬱としていつつも、柔らかさや優しさが滲んでいた。アンスネスの美質は、この辺りにあるのかもしれません。

その一方で、第1楽章は、決して強靭と言うほどではなかったのですが、疾走感があり、かつ、頻繁に現れるテンポの切り替えに、自然でありながらもドラマティックな性格を色濃く反映させていた。それ故に、「舞台転換」の明瞭な音楽となっていた。この辺りの掘り下げ方の入念さも、アンスネスの特徴と言えるのではないでしょうか。同様のことを前半のシューベルトからも感じ取れたものでした。

そして、最終楽章は、周囲を顧みずに突き進むような剛毅さがあった。この点については、シューベルトでの演奏ぶりと共通したものだと言えましょう。

ブラームスは、柔らかさと優しさとが前面に出た演奏ぶり。すなわち、前半のシューベルトとドヴォルザークとの間のコントラストと似たものを、後半のベートーヴェンとブラームスにも見いだせたのでありました。

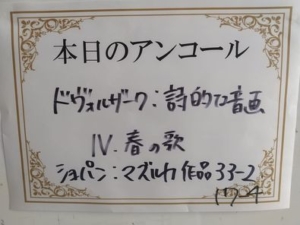

アンコールは、ドヴォルザークを1曲と、ショパンの≪マズルカ≫を2曲。

ショパンのマズルカは、1曲目がワルツのような華やかさを持っていたかと思えば、2曲目は、誠に沈鬱な音楽となっていた。これもまた、コントラストへの拘りの現れなのでしょう。

全体を通じて、実に懐の深い演奏だったと思えました。

それでいて、ちょっと掴みどころのないピアニストだな、という印象を覚えたというのが正直なところでありました。とは言え、強い信念を持ったピアニストだとも思えた。

その信念を軸にしながら、音楽を磨き上げて欲しい。そんな思いを抱いた演奏会でもありました。