アレクサンドル・タローのピアノ・リサイタル(箕面公演)を聴いて

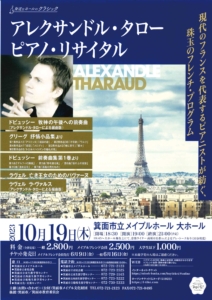

昨日(10/19)は、箕面でタローによるピアノ・リサイタルを聴いてきました。プログラムは、下記の通り。

●クープラン ≪5つの演奏会用小品集≫

●ドビュッシー ≪牧神の午後への前奏曲≫(タローによる編曲版)

●グリーグ ≪抒情小品集≫より

~休憩~

●ドビュッシー ≪前奏曲集≫第1巻より

●ラヴェル ≪亡き王女のためのパヴァーヌ≫

●ラヴェル ≪ラ・ヴァルス≫(タローによる編曲版)

箕面市立メイプルホールの大ホールは、キャパが500席ほどの中規模ホール。大き過ぎず、小さ過ぎずといったところで、ピアノリサイタルを開くのに適しているように思えます。ここのホールに来るのは初めてでありました。

先週の土曜日に聴いた、京響でのラヴェルのピアノ協奏曲で、明晰にして精妙な演奏を繰り広げられてくれたタロー。この日のフランス音楽を中心にプログラミングされたリサイタルでは、どのような演奏を聞かせてくれるのだろうかと、期待に胸を膨らませながら会場に向かったものでした。

なお、チラシには明記のなかったクープランの作品が、冒頭に据えられていました。

いやはや、素晴らしい演奏会でありました。

弱音での玄妙な美しさ、強音での剛毅な強靭さと、その幅の何と広かったこと。しかも、全編において、品格に満ちていた。

プログラミングが、厳格さと奔放さとが交錯するような作品が並べられていたこともあって、その間での「揺らぎ」のようなものを、そこここに感じさせてくれる音楽が紡ぎ上げられていった。そう、凛としていて規律正しい音楽をベースにしながら、随所で音楽の激流が生み出される。ときに音楽がたゆたうように揺らめきつつ、ときに毅然とした音楽の大伽藍を築き上げてゆく。その様の、何と精妙だったこと。リリシズムに溢れていて、かつ、ダイナミックな音楽世界が広がっていました。

そのような中でも、この日の白眉はドビュッシーの≪前奏曲集≫だったのではないでしょうか。音が軽やかで、自在に跳び跳ねている。それでいて、実にシットリとしていた。玄妙でもあった。「雪の上の足跡」などは、儚さで胸が張り裂けそうになった。息が詰まりそうにもなった。

そのうえで、音楽があちこちで明滅していた。そして、その様が実に自然。作品が望んでいるがままに、音楽は伸縮し、ときに声を潜め、ときに高らかに謳い上げる。ときに繊細かつ滑らかに音楽を紡ぎ上げ、ときにリズミカルかつ俊敏に弾けてゆく。

しかも、全般的に柔らかみを帯びている。と言いつつも、曖昧さは微塵も感じられず、輪郭がクッキリとしていた。

その一方で、強奏では、硬質でありつつもまろやかな響きを伴って、力強く楽器が鳴り響く。それも、凛としていて、全く暴力的ではないのに凄まじいまでに強靭なのであります。しかも、どんなに強い音であっても格調が高くもあった。

そんなこんなは、テノール歌手のアルフレード・クラウスに相通じるものがあるようにも思えた。

こんなにも多彩で、精妙かつ気高い≪前奏曲集≫は、そうそう聴けるものではないでしょう。このような演奏に立ち会えたことに、無上の喜びを覚えたものでした。

≪前奏曲集≫以外でも、概ね上述した特徴が、そこここに刻印された演奏が繰り広げられていました。

クープランでは、厳格にして、快活な演奏ぶりが披露されていた。かなり、自由であり、ロマンティックでもあった。それは、クラブサンではなくピアノで弾いているということの特権が示されているようでもありました。

≪牧神の午後の前奏曲≫は、それこそ色彩が明滅するような音楽世界が広がっていた。実にデリケートな音楽が奏で上げられていました。そのうえで、音楽の流れが誠に自然だった。オーケストラに代えてピアノで弾くことのメリットと言えそうな、音楽の伸縮の自在さや、息遣いの細やかさが、存分に感じられたのであります。

前半を締めくくるグリーグでは、題名にあるように、辺り一面に抒情的な音楽世界が広がるような演奏が繰り広げられていました。しかも、至る所でガラス細工を思わせるような繊細さがあった。冴え冴えとしてもいた。それでいて、過度に冷たくならずに、暖かみを帯びてもいた。最後に置かれた「トロルドハウゲンの婚礼の日」などは、リズミカルかつダイナミックでもあった。

≪亡き王女のためのパヴァーヌ≫では、繊細にして、冴え冴えとしていて、それでいて、温もりのある音楽が奏で上げられていた。最後の≪ラ・ヴァルス≫は、豪壮にして、ニュアンス豊かな音楽が掻き鳴らされていた。タローのヴィルトゥオジティの高さが誇らしく示されていたとも言えそう。

但し、≪ラ・ヴァルス≫はやはり、ピアノで弾くなら四手が必要だと思えてしまいました。よくぞ2本の手で、ここまで表現できるものだと驚かされながらも、音の重層性に欠けていたように思えたのであります。

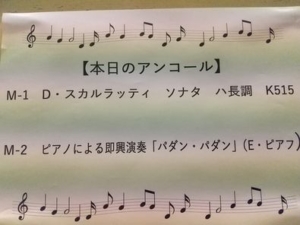

アンコールは、スカルラッティとピアフ。

スカルラッティにしては奔放で、ちょっと挑発的でもありました。この辺りは、クープランでの演奏と似通っていたと言えそう。

ピアフは、キリっとしていつつも享楽的で、オシャレな演奏。この「オシャレ」という要素はタローの演奏に共通して言えそうですが、ピアフではそれが最高潮に発揮されていて、実に楽しい演奏となっていました。

それにしても、タロー、実に音楽センスの高いピアニストですよね。表現の幅が非常に広い。そして、知性的でもある。

そのうえで、奏で上げられる音楽は惚れ惚れするほどに美しい。それは、響きの面においても、音楽が示す佇まいにおいても。

そのようなタローの魅力を満喫することのできた、素晴らしい演奏会でありました。