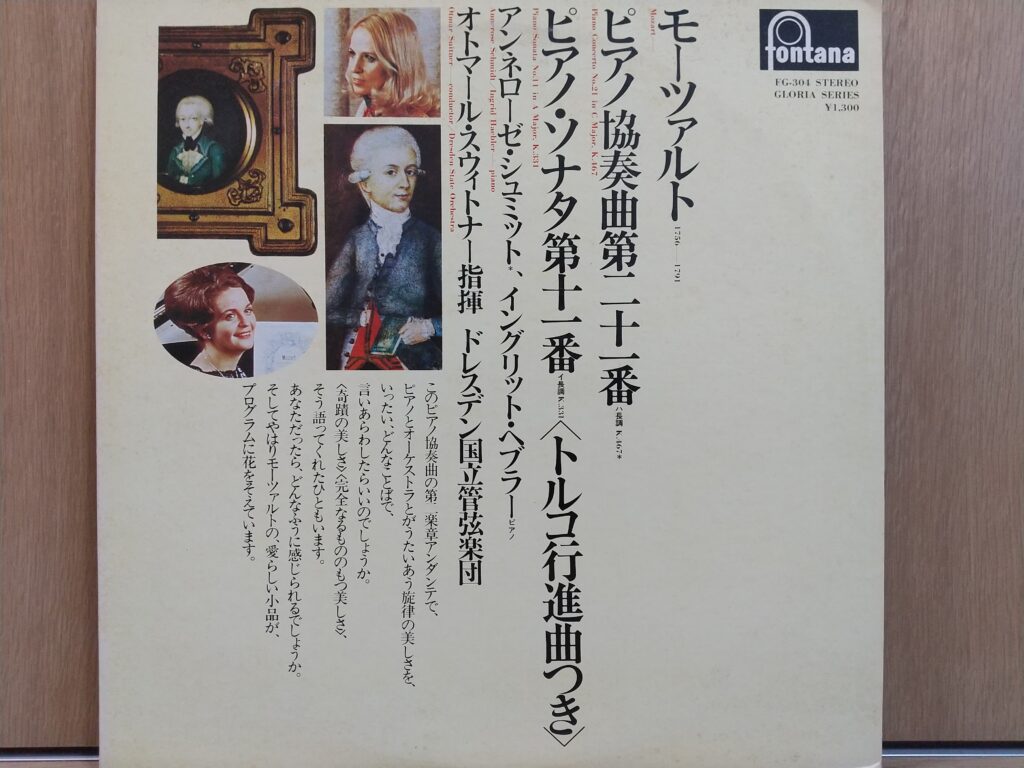

アンネローゼ・シュミット&スウィトナーによるモーツァルトのピアノ協奏曲第21番を聴いて

アンネローゼ・シュミット&スウィトナー&シュターツカペレ・ドレスデン(SKD)によるピアノ協奏曲第21番(1963年頃の録音)を聴いてみました。

A・シュミット(1936.10.5-2022.3.10)は、旧東ドイツ出身の女流ピアニスト。日本には1973年以降数回訪れていて、「特に東ドイツとの国交樹立後に次々と来日する文化使節の顔的な存在としてスポットが当てられていた(Wikipediaより)」とのこと。先月、85歳で逝去されています。と言いつつも、2006年には健康を害されて演奏活動から引退していたようです。そのため、私には一世代前のピアニスト、というイメージが強い。

そんな彼女の代表盤としましては、1970年代にマズア&ドレスデン・フィルと制作したモーツァルトのピアノ協奏曲全集が挙げられるのではないでしょうか。その全集では、思いのほか強い打鍵によって逞しく奏で上げられつつも、鮮やかなタッチによって一つ一つの粒立ちをクッキリとさせながら、清々しい演奏を繰り広げてくれていました。

そこへいきますと、スウィトナー&SKDとの旧盤では、打鍵の強さは共通していながらも、典雅さの感じられる演奏となっています。ちなみに、A・シュミットが1960年代の前半にスウィトナー&SKDと組んでセッション録音したモーツァルトのピアノ協奏曲は、この第21番のほかには第15番が残されているのみ。

先ほども書きましたが、典雅な演奏であり、かつ、芯のしっかりとしている演奏となっています。決して「なよなよ」とした音楽になっているのではなく、このハ長調の作品に相応しい勇壮さもシッカリと備わっている。

演奏全体が、キリリと引き締まっていて凛々しい佇まいを見せてくれています。第2楽章での優しさに満ちた表情も誠に美しい。その一方で、逞しくもあるのです。毅然としていて(であるが故に、凛々しく感じる)、気宇の大きさが感じられる。それでいて、派手さは微塵も感じられず、誠実さに溢れている音楽づくりが為されている。

そのようなA・シュミットを支えるスウィトナーの音楽づくりもまた、キリリと引き締まっていて、気品があって、端正なもの。そこに添えられているSKDの清らかな響きがまた、実に魅力的であります。

今や忘れ去られている演奏と言えるかもしれませんが、この演奏、素敵ですよ!!