佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管による8月の定期演奏会(第3日目)を聴いて

昨日(8/6)は、佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)による定期演奏会の3日目を聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●ブリテン ≪ピーター・グライムズ≫より「4つの海の間奏曲」

●ヒンデミット 室内音楽第5番(ヴィオラ独奏:谷口朱佳さん)

●ブラームス 交響曲第2番

PACオケ、2021年の9月の定期演奏会から聴きに行っていますので、ちょうど丸々2シーズン通っていることになりますが、ブラームスを聴くのは初めてのこと。佐渡さんによる指揮に限らず、全ての定期演奏会を見渡しても、ブラームスは一度も採り上げられていません。それは、協奏曲も含めて。

オーケストラコンサートを企画するに当たって、ブラームスはレパートリーの中核を成す作曲家の一人と看做すことができるだけに、これは意外に思えたものでした。

そんな、ブラームスも交えての、この日の定期演奏会。はたして、どのような演奏に巡り会うことができるのだろうかと、ワクワクしながら会場に向かったものでした。

それにしましても、ちょっと風変わりなプログラミングであります。ブラームスとヒンデミットというドイツ音楽の中に、ブリテンが入っているところに、そのような印象を抱いてしまうのでしょうね。

(プログラム冊子での解説によると、生誕110年のブリテン、没後60年のヒンデミット、生誕190年のブラームスを組合せたという意図があるようです。)

さて、この日の演奏会を聴いての印象でありますが、天国から地獄に突き落とされたような感覚に陥りました。しかしながら、最後の最後で、光明が見出せもした。

そのような印象を抱いたのは何故なのか。それぞれの作品での演奏について、触れてゆくことにします。

前半の2曲は、実に素晴らしかった。まずはブリテンから。

入念にして、逞しい演奏でありました。

第1曲目の寂寥とした雰囲気、第2曲目でのリズミカルで賑やかな曲想、第3曲目の気だるい雰囲気、第4曲目の荒々しく渦巻く演奏ぶりと、この作品の魅力を、タップリと味わうことのできる演奏でありました。

続くヒンデミットでは、谷口さんによるヴィオラが見事でした。

ほとんど弾きっぱなしなのですが、シッカリと作品を支え切っていて、生き生きとした演奏を展開。敏捷性があり、かつ、溌剌としていて、抒情性にも溢れている。第2楽章や、最終楽章でのカデンツァなどでは、ピンと張り詰めた緊張感が持続していた。音も、深々としていて、艶もある。

谷口さんは、現在、東京芸大の3年生。日本から世界に羽ばたくヴィオラ奏者になり得るだろう、逸材であると思えたものです。

そのような谷口さんを支える佐渡さんも、機敏な演奏ぶりでガッチリとバックアップ。シリアスでいて、お茶目な面も備えているこの作品の面白さを堪能したものでした。

なお、谷口さんによるアンコールは、バッハ(コダーイ編曲)による≪半音階的幻想曲≫からの抜粋。無伴奏でのヴィオラ演奏になります。こちらも、厳粛でありながら、音楽が硬化するようなことのないしなやかな演奏ぶり。呼吸感が抜群でありました。そのうえで、緊張感も漲っていて、聴き手の魂を昇華させてくれるような演奏を展開してくれ、見事でありました。

満ち足りた気分で休憩時間を過ごしたのですが、メインのブラームスでは、不満が噴出することに。

一言で表現するならば、異形なブラームスの2番だった、と言うことになりますでしょうか。私の感性では、受け入れることのできない演奏だった。

それはもう、表現意欲の途轍もなく大きな演奏でありました。曲を捏ねくり回した演奏だったとも言えそう。この作品が持っている伸びやかさも、阻害されているように思えてならなかった。そのために、私にとっては、なんとも居心地の悪い演奏となっていた。いびつだとも思えた。もっと言えば、私の感性からすると、異臭を放つような演奏だった。

出だしからして、実にノッソリとした演奏ぶり。この作品が宿している晴朗な雰囲気に程遠い。佐渡さんは、プレトークの中で(ちなみに、プレトークはヒンデミットのためのステージ転換の最中に持たれました)、「暑い日が続いていますが、この、爽やかで伸びやかな作品に触れて、暑さを吹き飛ばしてください」といった趣旨のことを語られていましたが、そのような気分になるのとは対極にある演奏だったとも言えそう。

しかも、演奏ぶりが、あたかもパッチワークのごとくコロコロと変わる。演奏表現が断片的に思えてならなかったのであります。音楽が、なかなかスムーズに流れない。その都度、立ち止まりながら音楽は進められてゆくようにも思えた。いびつだと感じたのは、この辺りから来るところが大きいと言えましょう。

更に言えば、トランクィーロな(蜃気楼が立ち昇るような)雰囲気を強調する場面が多かったように窺えた。最終楽章の206小節目では、具体的にトランクィーロと記されているのですが、この箇所にやって来た際に、「佐渡さんは、ここでの雰囲気をベースにしながら、この交響曲にアプローチしているのかな」と思えた次第。

そうかと思えば、音楽に過度な重みを与えようとする。概して遅めなテンポが採られていて、粘り気の強い音楽が志向されていた。

しかも、フレーズ感を明確にしようという意図があったのでしょう、フレーズの終わりでテンポを落として、音楽をシッカリと着地させてゆくこともしばしば。しかしながら、そこことによって、流れが阻害されてゆく。「もっと前へ」と叫びたくなることが夥しかった。この傾向は第2楽章において顕著でありまして、聴き続けることが拷問のように思えたものでした。この楽章が終わった時点で席を立とうかと思ったほど。

それでいて、突然変異的に機敏になったりもする。なるほど、それらは機敏な演奏が曲想に合致していると思える箇所が大半ではあったのですが、なんだか場当たり的な、或いは、予定調和的な表情を見せられているような感覚に陥ってしまう。最終楽章の最後の場面などが、その象徴だったと言いたい。

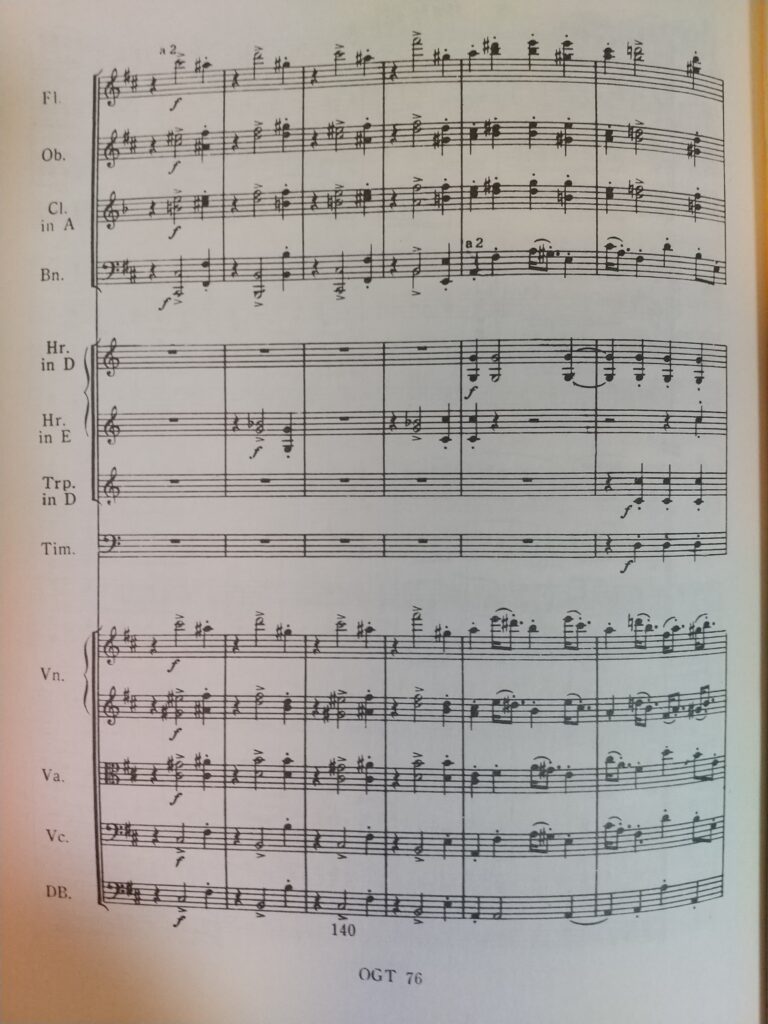

更には、最終楽章での138小節目からの4小節間、小節の頭に休符が置かれている箇所(スコアを添付)での、もったいぶった急ブレーキなどは、あまりに大袈裟に過ぎて、茶番じみているように思えた。

よくぞ、ここまで捏ねくり回してくれたものだと感心しつつも、聴いていて不快になり、怒りを持ったというのが正直なところであります。そんなに、手練手管を弄しながら面白おかしく演奏しなくとも、この作品は頗る魅力的なのです。もっと、作品のことを信用して、率直に演奏して欲しかった。この曲の魅力を、素直に放出して欲しかった。そんなふうに思わずにおれませんでした。

アンコールはドヴォルザークの≪スラヴ舞曲≫op.46-1。こちらは、音楽が健康的に跳び跳ねていて、嬉々とした表情に溢れていて、作品の魅力をタップリと味わうことができました。この線で、ブラームスの2番も演奏して欲しかったとの思いを、強く持ったものでした。

なお、終演後の写真撮影が可能になりましたので、そこで撮った写真を最後に添付したします。

PACオケは、欧米のオーケストラと同様に9月から翌年の8月で活動期間が括られています。この日が、2022-23年シーズンの最終演奏会だったのです。何人かの団員が花束を持っていますが、彼ら(彼女ら)は、最長で3年間という在任期間を終了して(但し、コロナ禍によって活動に支障をきたしたため、特別措置として最長在任期間を4年間に延長したとのこと)、この日で卒団する奏者になります。