シェレンベルガー&兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)による演奏会の第3日目を聴いて

今日は、シェレンベルガー&兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)による演奏会の第3日目を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●モーツァルト フルートとハープのための協奏曲(オーボエとハープ版)

オーボエ:シェレンベルガー、ハープ:シュース

●ベートーヴェン 交響曲第5番

1980年から2001年まで、ベルリン・フィルの首席オーボエ奏者を務めていたシェレンベルガーは、現在は指揮者として活動をしており、我が国でも、関西フィルやN響を指揮しているようです。PACオケを振るのは、今回が初めてのはずです。また、私がシェレンベルガーの指揮を聴くのも、これが初めて。

もっとも、所属していた大学オケが、私が卒業した後に、シェレンベルガー、ウィーン・フィルの首席フルート奏者だったシュルツ、それに吉野直子さんを招いて、特別演奏会を開き、シェレンベルガーの指揮でモーツァルトのフルートとハープのための協奏曲を聴いたことがあるように記憶しています。優れた音響を誇ることで、知る人ぞ知る、といった存在だと言えそうな、我が大学の講堂に招いての、特別演奏会でありました。なお、そのときには、シュルツによる指揮で、シェレンベルガーはモーツァルトのオーボエ協奏曲を吹いてもくれています。

ということで、厳密に言えば、プロのオーケストラを指揮するシェレンベルガーを聴くのはこれが初めて、ということになります。

しかも、今回は、モーツァルトによるフルートとハープのための協奏曲を、オーボエとハープで演奏し、シェレンベルガーが吹き振りをするという、興味深いプログラムとなっている。ちなみに、ハープを弾くのは、シェレンベルガーの奥様とのこと。プログラム冊子のプロフィールによると、北ドイツ放送響のソロ・ハーピストを務め、ベルリン・フィルのゲストハープ奏者にも就いていたようです。

なにはともあれ、シェレンベルガーによる、指揮と、オーボエを聴くことのできる、今回の演奏会。一体どんな音楽が奏で上げられることだろうかと、胸をときめかしながら、会場へ向かったものでした。

それでは、聴いてきた演奏について、触れてゆくことにしましょう。まずは、前半のモーツァルトから。

いやはや、素晴らしかった。とりわけ、シェレンベルガーによるオーボエが。

シェレンベルガーは1948年生まれということで、もう75歳を過ぎていることになります。そのために、やはり、衰えは隠せない。極くたまにではありましたが、指がもつれ気味になっていました。また、高音部や、低音部で、音がスムーズに出なかったり、跳躍がスムーズでなかったり、という箇所も見受けられました。しかしながら、そのような瑕疵を補ってあまりある、豊かな音楽性で、私を魅了したシェレンベルガー。

音も、音楽が示すフォルムも、実に滑らかで、まろやか。身のこなしは軽やか。音楽全体がふくよかでもある。そのような特性は、全盛期のシェレンベルガーさながらでありました。

全編を通じて、自在感に溢れたオーボエ演奏が繰り広げられていて、もう、惚れ惚れするばかり。

そのうえで、この作品ならではの、華やかで、典雅で、ギャラントな雰囲気に満ち溢れた音楽を奏で上げてくれていた。そして、私を、幸福感で包み込んでくれた。

なお、楽器の音域の関係で、原曲よりもオクターブ下げたり、といった措置がところどころでなされてはいましたが(第1楽章のソロが始まってすぐに、それが訪れたりした)、フルートからオーボエへの置き換えに関して言えば、総じて、あまり違和感を覚えるものではありませんでした。むしろ、原曲よりも、まろやかさが増していたようにも思えた。そのうえで、伸びやかに、しなやかに、音楽が奏で上げられていた。それはまさに、天上の音楽と呼びたくなるほどの美しさを湛えていて、雅びやかで、麗しかった。

そのような雰囲気は、オケのみによる提示部からして、漂っていた。それは、シェレンベルガーの音楽性の賜物なのでありましょうし、この日のコンマスを務めた豊嶋さんによる統率の見事さと、団員の能力の高さの現れだったとも思えます。

また、ハープのシュースも、典雅な演奏ぶりを披露してくれていました。気のせいか、あまり前面に出てくることなく、オーボエを立てながらの演奏ぶりだったようにも思えたものですが、端正な演奏ぶりでありました。

なお、最終楽章での装飾音符の処理が、他ではあまり聴くことのないものとなっていたのは、シェレンベルガーのこだわりだったのでしょう。従来の演奏方法を鵜吞みにしない、という姿勢も、そこから感じられたものでした。

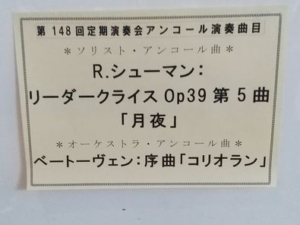

2人のソリストによるアンコールは、シューマンの歌曲をオーボエとハープのための音楽に編曲したもので、作品39のほうの≪リーダー・クライス≫から「月夜」が演奏されました。こちらのほうは、モーツァルトではあまり感じられなかった、繊細にしてロマンティックな感興に包まれた演奏となっていました。

ここからは、後半のベートーヴェンについて。

こちらはもう、アンコールで演奏された序曲≪コリオラン≫が、途轍もなく素晴らしかった。≪コリオラン≫の演奏に、この日の演奏会の全てを持って行かれた、といった気分でもありました。ホールから西宮北口駅に向かう間じゅう、溜息をつきっぱなしで、足取りは頗る重いものとなった。

≪コリオラン≫を演奏するに当たって、シェレンベルガーは、小澤征爾さんの死を悼んで演奏する旨が語られました。シェレンベルガーのスピーチを完全に理解した訳ではありませんが、そう語っていたのは、まず間違いないでしょう。ちなみに、今回の定期演奏会の初日は2/9(金)で、15時の開演。終演は17時頃だったでしょう。その時点では、まだ、小澤さんが死去されたことは報じられていなかったはずですが、PACオケのホームページで確認すると、初日からアンコールで≪コリオラン≫が演奏されていたようです。

そんなこんながありはしますが、ここでの≪コリオラン≫の演奏には、シェレンベルガーの、小澤さんを哀悼する気持ちが溢れていた。そんなふうに思わせる演奏でありました。

テンポは速めだったのですが、上滑りするようなことは全くなく、頗る凝縮度の高い演奏が繰り広げられていた。ある種、闘争的であり、荒れ狂うような演奏ぶりだったとも言えそう。逞しい生命力が漲っていて、推進力に溢れてもいた。毅然としていつつ、頗る悲劇的でもあった。そのような表情が、この作品の性格を鋭く抉ってゆく。

その一方で、第2主題は、優しさに満ちていた。慈愛に満ちてもいた。このこともまた、この作品を演奏するに当たっては、不可欠なことでありましょうが、見事に表現されていた。それ故に、ジッと胸に沁みてくる。

そのようなコントラストが、クッキリと付いていて、かつ、頗る自然。まさに、共感に満ちた演奏が展開されていた。なおかつ、重苦しいというのとは少し違った、颯爽とした重量感、といったものが漂っていた。

フルトヴェングラーは、第二次大戦中の1943年6月に、ベルリン・フィルを指揮して、ベートーヴェンの交響曲第4番、≪コリオラン≫序曲、交響曲第5番の演奏順で演奏会を催していて、全曲が音盤化されています。その順番は、作品番号の順番でもあるのですが、我が家にあるLPに掲載されている小林利之氏の解説には、フルトヴェングラーは、序曲≪コリオラン≫も、他の2つの交響曲と同列の大きさを備えていると判断しての曲順なのであろう、といった趣旨のことが書かれていました。この日のシェレンベルガーによる演奏は、まさに、交響曲第5番に比肩する重量を持つ演奏ぶりであり、フルトヴェングラーのLPでの小林氏の解説を思い出させてくれるものだったと言いたい。いや、聴後の感銘の大きさや、圧倒された力は、交響曲第5番を凌駕していたと言えましょう。

さて、ここからは交響曲第5番について。

誠実な音楽づくりによる。格調の高い演奏でありました。

面白かったのが、リピートの扱い。第3楽章までは、全てのリピートを励行していたにも関わらず、最終楽章のみ、リピートしなかった。何故なのでしょう。その理由が、私には解らない。きっと、なにがしかの深い理由があるのでしょうが。

最終楽章以外は、全てのリピートが行われていたことが象徴するように、作曲者の意図を尊重しながら、端正に描き上げてゆく、といったスタイルでありました。とは言え、古楽器的なアプローチは皆無。やや速めのテンポによる、スッキリとした出で立ちをしていながらも、純粋なモダンオケ型の演奏だったと言えそう。なお、「運命の動機」と呼ばれる音型の最後のフェルマータは、かなり短め。この辺りにも、スッキリと奏で上げたいという姿勢が窺えます。

なお、プログラム冊子に、シェレンベルガーへのインタビューをもとに執筆された高坂はる香氏の文章が掲載されていますが、そこに、シェレンベルガーが若いPACオケの団員に望むこととして、次のように語っていることが記されています。

「自分の演奏に常に誠実であること。天才的な作曲家の前に自分を出すことなく、音楽家が持つ役割-つまり自分は作曲家と音楽のための奉仕者であるということを理解し、その立場を受け入れてほしいと思います。そして作曲家のアイデアに可能な限り近づき、彼ら特有の言葉を学び、そのすばらしい作品を最高の状態で聴衆に届けられるよう努力し続けてほしいです。」(以上、プログラム冊子に掲載の原文の通り)

ここでの言葉を、そのまま体現したような演奏だった。そんなふうにも言えましょう。

これといった作為の見受けられなかった演奏ぶり。そのうえで、作品が宿しているエネルギーを、過不足なく放出してゆく演奏。楽器間のバランスにもシッカリと目配りしていて、例えば、最終楽章の途中で第3楽章が戻ってくる直前などでは、第1ヴァイオリンの音量を絞って、第2ヴァイオリン以下の動きを浮かび上がらせていたりした。

しかも、f、piu f、ffの違いにも、シッカリと気を配っていた。ffでは、ティンパニを強調する、といった手法が採られることが多く、「なるほど」と唸ってしまいました。

かように、手堅い音楽づくりによって、生命力豊かに奏で上げていった演奏。しなやかでもあり、息遣いが自然でもあった。清涼感を漂わせつつも、必要十分に熱気を孕んでもいた。クライマックスでの高揚感にも、不足はなかった。

細部にまで目配せしながら、作品自信に魅力を語らせよう、といった交響曲第5番。そんなふうに言えるような演奏でありました。このような演奏、私は好きです。

なお、今回は、スペシャルプレーヤーとして、ファゴットにウィーン・フィルのトゥルノフスキーが呼ばれていて、2nd.ファゴットを吹いていたのですが、その効果は、絶大なものがあったと言えましょう。ファゴット2本で奏でられる箇所になると、音楽が俄然ふくよかでまろやかになったのであります。ウィーン・フィルのクラリネットパートにプリンツが在籍していた頃は、プリンツが加わるとウィーン・フィルの音色がガラッと変わる、といったふうに評されていたように記憶していますが、今回のトゥルノフスキー氏の参加によって、1人の奏者の存在でオーケストラ全体の響きが大きく変化することを、まざまざと見せつけられた思いがしたものです。なおかつ、1st.ファゴットを吹いた奏者にとっては、得難い体験になったのは間違いないでしょう。

縷々書いてきましたが、シェレンベルガーによるオーボエ演奏の素晴らしさと、指揮者としての率直な音楽づくりの見事さ、更に言えば、音楽家としての誠実な態度の尊さ、このような事柄が身に染みた、素敵な演奏会でありました。