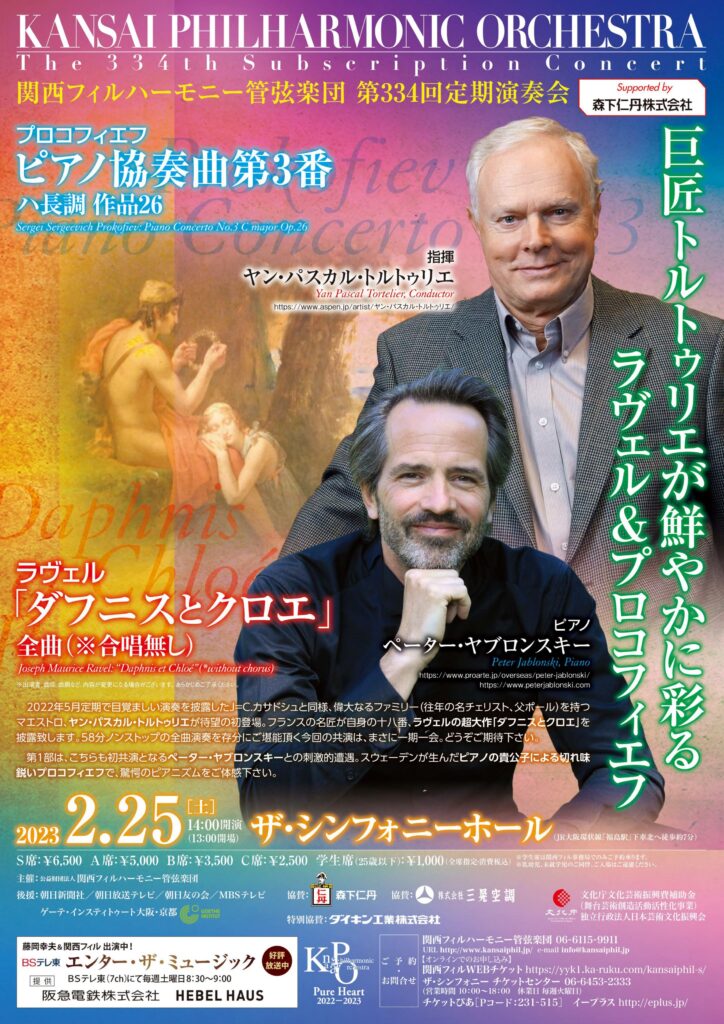

ヤン・パスカル・トルトゥリエ&関西フィルの演奏会を聴いて

昨日(2/25)は、ヤン・パスカル・トルトゥリエ&関西フィルの演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●プロコフィエフ ピアノ協奏曲第3番(独奏:ヤブロンスキー)

●ラヴェル ≪ダフニスとクロエ≫全曲(合唱なし)

指揮者のトルトゥリエ(1947生まれ)は、往年の名チェリストのポール・トルトゥリエの長男で、実演を聴くのは、初めてになろうかと思います。ピアニストのヤブロンスキーの実演も初めて。

≪ダフニスとクロエ≫が合唱なし版というのがちょっと気掛かりではあったのですが、今年76歳になるベテランのフランス人指揮者であるトルトゥリエが、演奏会全体を通じてどのような指揮ぶり示してくれるのか楽しみでありました。また、ヤブロンスキーによるプロコフィエフにも期待しながら、会場へと向かったものでした。

右側に写っている木には、青色のライトが飾られていました。

演奏会を聴き終えての印象はと言えば、両曲ともに素晴らしい演奏内容でありました。その感銘の大きさは、3年前に京都に引っ越して以降に聴いた国内オケによる演奏会の中で、最大のものと言いたい。

昨年に聴いたデュトワ&大阪フィルによる≪ペトルーシュカ≫も見事でありましたが、そのときはプログラム前半での演奏ぶりに少々不満が残っただけに(私が聴きましたのは、2回公演のうちの初日)、演奏会全体から受けた感銘では、今回のほうが優っています。

それでは、前半のプロコフィエフから触れていきたいと思います。

独奏も指揮もオケも、素晴らしかった。

ヤブロンスキーは、力任せに弾き飛ばすようなことはしなかった。充分過ぎるほどのテクニシャンなだけに、強靭なタッチを繰り出しながらバリバリと弾いてゆくことも、幾らでも可能だったことでしょう。この作品は、そのような演奏ぶりを充分に受け入れてくれると思えますし。しかしながら、ヤブロンスキーは、そのような威圧的とも言える手段には出なかった。

ソフトな肌触りを基調としながらも、随所で粒立ちの鮮やかな音を響かせてくれながら、立体的な演奏を繰り広げていました。そのために、しなやかでふくよかで、かつ、鮮烈なピアノ演奏となっていた。そういった演奏ぶりが、全くこれ見よがしなものにはなっていなかった。

しかも、音楽の息遣いが頗る自然。そのうえで、この作品に備わっている幽玄な世界を描き上げてくれた。それでいて、敏捷性にも不足はない。第2楽章を筆頭に、夢幻的な表現も見事。

マイルドでいて、鮮烈な演奏。そのことによって、滋味深さを味わうことのできた演奏となっていた。この作品から、このような感慨を得ることになろうとは、驚きでありました。

ちなみに、タブレット式の電子楽譜を使用していたことにもビックリ。リモートで、譜めくりをしているのですね。これですと、譜めくりによる「事故」の心配はありません。客席からの見た目もスマート。今後は、この手法が主流になるのかもしれません。(ひょっとすると、既に多くの演奏会で採用されているのかもしれませんが。)

トルトゥリエによる指揮もまた、実に鮮烈でいて、洗練味が感じられて、見事でありました。目鼻立ちがクッキリとしていて、音像が実に鮮やか。作品のツボをしっかりと押さえながらの演奏ぶりでありました。この協奏曲は、独奏ピアノの存在が霞んでしまうほどに、オーケストラが重要な役割を果たす箇所が多いと言えましょう。それだけに、独奏ピアノよりもオーケストラに耳を奪われるシーンが、実に多かった。

更に言えば、管楽器を中心に、煌びやかで、色彩感の鮮やかな音を引き出してくれていたことにも、大いに感心したものでした。関西フィルを聴くのは、今回が5回目になるでしょうか。これまでに接した演奏からも、艶やかで暖色系の響きのするオケだという印象を持っていたのですが、今回の演奏で、その思いを更に強くしました。そして、頗る柔軟性の高いオケだとも思えたものでした。

関西フィルの響きのみならず、ヤブロンスキーのピアノも含めて、全体的に冴え冴えとしていつつも、暖色系の音で彩られていた演奏だったとも言えそうです。

プロコフィエフでのこのような演奏ぶりだと、ダフクロの演奏がいよいよ楽しみ。そんな思いで、休憩に入ったのでありました。

さて、ダフクロについてであります。それはもう、期待を遥かに越える素晴らしい演奏でした。フランス音楽の精華に触れることのできた演奏だった。そんなふうに言えるように思います。

関西フィルって、こんなにも馥郁とした響きを奏でることのできるオケだったのか。それはもう、唖然とするばかりでありました。

なるほど、このオケは、元来が艶やかな響きを持っていると受けとめています。しかしながら、この日の演奏での功績は、トルトゥリエによるところが絶大でありましょう。終演後、聴衆からの拍手喝采を受ける中で、指揮者が団員を立たせようとしても、「この拍手は、指揮をしてくれたあなたが一身に受けるべきなのですよ」と、団員が立ち上がらないことはよくあります(この行動は、コンマスに判断が委ねられている)。この日のダフクロが終演した後にも、この行動が起きたのですが、その様子が一味違っていました。一度、団員が立ち上がらなかったためにトルトゥリエひとりが聴衆からの拍手を受けた後、トルトゥリエは再度、全団員に立つように促したのですが、コンマスは立ち上がろうとしなかった。「もっと、あなた一人で拍手を受けるべきですよ」という判断だったのでしょう。そのコンマスの行動が、本日の演奏において、トルトゥリエが関西フィル全体に如何ばかりの霊感を与え、かつ、持てる能力を最大限に引き出したのか(ひょっとすると、自分たちの想像を超えていたかもしれません)ということを如実に示していたように思えます。

懸念していた合唱なしというところも、全く違和感がありませんでした。と言いますか、演奏を聴いていて、合唱パートが私の中で鳴り響いてくるような演奏となっていた。

ところで、トルトゥリエは、暗譜で指揮。変拍子が至る所に散りばめられていて、オーケストレーションが輻輳している箇所も多い、この作品を。しかも、その指揮ぶりには、全く迷いがなかった。曲の出だしから最後まで、確信に満ちた指揮ぶりとなっていた。そのことからも察することができましょうが、完全に手の内に収め切れている演奏ぶりでありました。音楽の息遣いや、抑揚や、足取りやが、堂に入っている。ダフクロは、このように描き出されなければならない。そのような言葉が聞こえてくるような演奏となっていた。

しかも、色彩感も申し分なし。弦がグリッサンドを奏でる際のエレガントな響きなど、羽毛がフワッと舞い上がるような雰囲気を醸し出していて、惚れ惚れするほどに美しかった。

そのうえで、充分にドラマティック。しかしながら、音楽をガナリ立てるようなことは皆無で、余裕タップリな音楽を紡ぎ上げていた。そう、全く威圧的な演奏ではなかったのですが、実に豊饒な音楽が鳴り響いていた。最後の「全員の踊り」も、やや遅めのテンポで奏でてゆき、決して煽るような演奏ぶりではなかったのですが、凄まじいまでの高揚感を築いていた。

こんなにも見事なダフクロ、そうそう聴けるものではないでしょう。

なお、「無言劇」でのフルートソロ(2nd.FLとの掛け合いも含めて)をはじめとして、各楽器のソロがまた、実にチャーミングでありました(トルトゥリエも、1st.FLには大層ご満悦だったようで、終演後に何度も駆け寄っていました)。オケの各所から、煌びやかな花が開いてゆくような思いを抱いたものでした(1st.Trpがバンダのために舞台横に退いていた中での2nd.Trpがソロを大きく外していたのと、その後にHrだったかが同様の音型を外したのが、唯一の傷だったように思えます)。トルトゥリエのみならず、オケも含めて、盛大なBraviを叫びたかった演奏でありました。(コロナの影響でBravo禁止のため、叫ぶことはできなかったのが残念でなりません。)