アリス=紗良・オットの来日公演を聴いて

昨日(5/21)は、びわ湖ホールでアリス=紗良・オットのピアノリサイタルを聴いてきました。演目は『Echoes Of Life』。

この演目は、ショパンによる≪24の前奏曲≫を中心に据えながら、その合間に7つの現代曲を散りばめて構成されたもの。昨年リリースされたCDでの構成と同じ内容であります。但し、演奏会ではそこに、建築家のハカン・デミレルによって作成された映像の上映が加えられる。それは、アリスによって組み立てられた物語に、建築的な要素を反映させるためにデザインされたデジタル・ビデオ。すなわち、映像によるメッセージも加えられた訳であります。アリスが意図したものが、トータルな形でステージ上に展開されたのだと言えましょう。

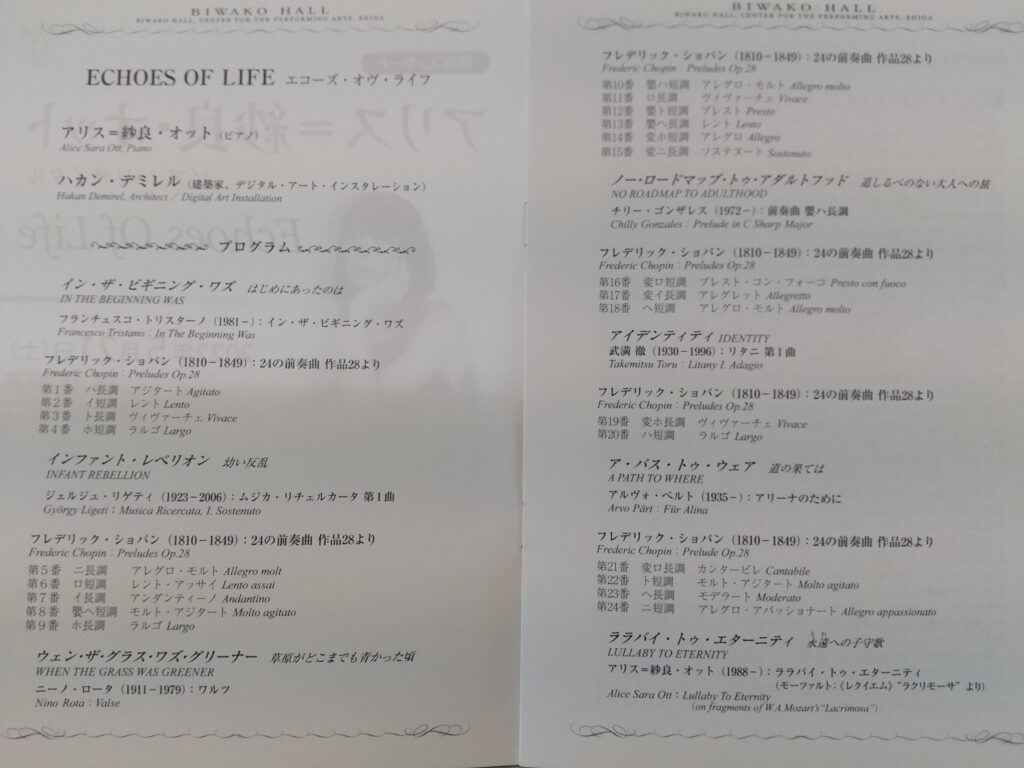

アリスが、この演目に込めた「思い」やコンセプトについては、配布されたプログラム冊子に、次のように記載されています。

『Echoes Of Life』は、私の人生に影響を与えている考えや個人的な瞬間を反映しているだけでなく、今日のクラシックの音楽家としての自分の役割や、どのように芸術的な視野を広げていきたいかを描いた音楽と映像による旅です。

このプロジェクトで、私は、音楽と建築の世界を融合させるという、長年の夢を実現させました。

私たちが現在、その音楽を高く評価している作曲家たちについて考えてみると、彼らは常に音楽そのものと、それを取り巻くすべてのものに挑戦し、再定義し、境界線を押し広げてきました。なぜ、私たちが同じことをしてはいけないのでしょうか? なぜ、過去の伝統や制約に固執し、あるいは再現するだけで、彼らの音楽の精神を受け継ぎ、先へと推し進めようとしないのでしょうか?

アリスは、この演目の中で、新たなる挑戦を行った。それは、固定された様式を突き破るべく、境界線を押し広げようという試み。どのように芸術的な視野を広げて行きたいのかということの表明。演奏家であっても、境界線を押し広げようという挑戦は許されてしかるべき、いやむしろ、率先して挑戦すべきなのだ。その挑戦と、そこから得られる成果によって、作曲家が行ってきたと同様に、演奏家も音楽を新たなステージへと推し進めてゆくことができるのだという信条を持って、この『Echoes Of Life』を生み出した。このような意欲が、この演目の中に横たわっていると読めます。

そのようなこともあって、ここでの演奏は、これまでのクラシック音楽での演奏会の受け止め方とは、全く異なったものにならざるを得ないように思えます。と言いますのも、誰それによって演奏されたベートーヴェンがどうだった、モーツァルトがどうだった、ショパンがどうだった、というような尺度では語ることのできない演奏が、ここで繰り広げられていたことになりますので。ここにあったのは、アリス=紗良・オットの音楽であり、演奏であった。

もちろん、この演目の根幹を成していたのは、ショパンの≪24の前奏曲≫であります。しかしながら、ここでは、≪24の前奏曲≫のみで構成されたものとは異なった世界観が示されていた。

プログラム冊子には、アリスによって語られた次のような言葉も掲載されています。「完成されたCDアルバムを通して聴いた時に、ここで並べられた7つの現代曲が、ショパンの前奏曲がいかに現代的で、挑発的で、時代を超越したものであるかということを証明していると理解したのです。」

なるほど、ショパンの前奏曲は、元来そのような性格を持っているということが根底にありましょう。しかしながら、このような形で配列させたことによって、アリスは7つの現代曲からインスパイアされながらショパンの前奏曲を奏で上げたことでしょう。ショパンの前奏曲だけからでは見えにくかった性格を、7つの現代曲と並べることによって明確に認識できるようにもなった。特に、挑発的という性格が。この、挑発的という部分については、開演前のアリスによるプレトークの中でも語られていて、アリスが、この演目の中で強調したかった点であったように思えます。

そのような事柄が内包されたうえで、人生と照らし合わせた際に聞こえてくるもの、見えてくるもの、反響してくるもの(『Echoes Of Life』を訳せば、「人生のこだま」となる)が、この演目として結実されたのではないでしょうか。

人生、それもこの世に生を受けて、やがて大人へと成長してゆく過程にスポットを当てながら構成されたものを。多感な年代を過ごしてゆく中で、周囲から暖かな光を受けつつも、ときに刺激や衝撃を受けながら、成長してゆく姿を。しかもその生とは、宇宙から舞い降りたものであり、そして、清浄な静寂のうちに宇宙へとまた帰ってゆく、という過程を。そのようなものを描きたかったのではないでしょうか。こういった意図は、映し出されていた映像からも汲み取ることができました。

更には、新たなる試みに挑むアリスの姿やメッセージを、音楽と映像による旅のようにして、ここに描き出そうとした。

この演奏会は、そのようなものであったように思えます。

この日は、生憎のどんよりとした曇り空

さて、それでは、私が、この演奏会での演奏をどのように聴いたのかについて、綴っていきたいと思います。

まずもって言いたいこと、それは、表情が千変万化する演奏であったということ。実に多彩な音楽であったということ。それは、アリスの多感な感受性によってもたらされたものであったと言えましょう。

そして、見事だったのは、そのような音楽を支えるに当たってのテクニックが万全であったという点。そのことによって、音楽の輪郭がクッキリとしていた。それぞれのピース(この演目は、24+7のピースによって形成されていることになります)の性格が、明確に描き分けられることになっていた。ときに逞しく、ときに優しく、ときに繊細に、といったふうに。

更に言えば、全てのピースが、美しい響きによって彩られていた。どんなに強靭なタッチが繰り出されても、音が濁るようなことはなかった。音がキラキラと輝いていた。全編を通じて、基本的には温もりを持った音が鳴り響いていた。なるほど、弱音では、かなり内省的な音楽として響いていたのですが、冷たさや寂しさといったようなものを伴ったものではなかった。基本的には、とても明朗な音楽であったと言えそう。

私がアリスの実演に接するのは、これが3回目になります。最初に聴いたのは、2012年NHK音楽祭でのマゼール&N響とのシューマンのピアノ協奏曲。続いて聴いたのが、2016年に来日した際の福岡でのリサイタル。この中で、2016年のリサイタルでのインパクトが強烈でありました。

2016年のリサイタルは、前半にグリーグを、後半ではリストのソナタを弾くというプログラム。そして、この演奏会には「野生的疾走感」というキャッチコピーが付けられていた。実際に、そこで聴くことのできた音楽、それは、野性的疾走感を伴ったものであり、そのことが私を圧倒したものでした。特に、リストのソナタが。可憐な容貌からは想像もできないほどに強靭でダイナミックな演奏が繰り広げられていた。もっとも、このときの演奏会について綴った文章を読み返すと、グリーグでは繊細な抒情性を漂わせてくれていて、抒情性と野性味とのコントラストが何とも鮮やかであったとの印象を抱いていたようです。

その後、2012年のサンクトペテルブルク白夜祭でのライヴ録音としてCDが出された≪展覧会の絵≫とシューベルトのピアノソナタ第17番を聴くことがあったのですが、そこでも、気宇が大きくて豪壮で、機敏で、野性的疾走感を感じ取ることのできる演奏が繰り広げられていたものでした。それは、≪展覧会の絵≫のみならず、シューベルトのソナタにおいても。

このような、「アリス体験」を持っていただけに、『Echoes Of Life』でも、強靭でアグレッシブな面が強調され、目くるめくような音楽を体験することになるのではなかろうかと予測していました。なるほど、そのような側面も確かにあり、多発性硬化症という難病を患っていたことが嘘であったかのような強靭なタッチが繰り出されることもありました。特に、リゲティによる作品では、音塊として叩きつけるような強烈さを持っていた。

しかしながら、この日のアリスが紡ぎ上げていった音楽は、リリックな性格の方が強かったように思えました。強奏での圧倒感は相変わらず凄まじいのですが、そのような面よりも、もっと内省的な音楽であった。優しさに溢れていた。そのうえで、ときに繰り出される強奏が(それは、人生における「刺激」や「衝撃」が表されていたように思える)、突出するようなことがなかった。そんなこんなが、多感な感受性によって支えられていた音楽として鳴り響いていた。詩情性が豊かな音楽でもあった。このような音楽になったのは、ベースとなっていた≪24の前奏曲≫が持っている性格と、アリスがこの演奏会に込めていた思いとに依った結果なのでありましょう。