大友直人さん&京都市交響楽団によるスプリングコンサート(オール・ドヴォルザーク・プロ)を聴いて

今日は、大友直人さん&京都市交響楽団による演奏会を聴いてきました。この時期の京響にとっては恒例の、スプリングコンサート。

演目は、下記の2曲でありました。

●ドヴォルザーク チェロ協奏曲(独奏:鳥羽咲音さん)

●ドヴォルザーク ≪新世界より≫

5年前に京都に引っ越して以来、大友さんの演奏会を聴く機会が増えていますが、そのいずれにおいても、聴き応え十分な演奏を聞かせてくれています。

とりわけ、私にとっては最も直近の大友さんによる実演となる、昨年の10月に聴いた京響とのブラームスの交響曲第1番は圧巻でありました。そこでの演奏は、何の虚飾もなく奏で上げていった、というもの。ただただ、ブラームスが楽譜に認めた音符たちを、それらが持つ表情や、生命力やを十全に描き上げてゆこう、という意志が現れていた演奏だと思えてなりませんでした。その結果として、ホールを満たしていた音楽は、この作品の最上の姿をしたものだった。そんな思いを抱き続けながら聴き進んでいったものでした。

本日のドヴォルザークは、どのような演奏になることだろうか。きっと大満足させられるものになるに違いない。そのような期待を胸に、会場に向かったものでした。

なお、チェロ独奏の鳥羽咲音(さくら)さんは、2005年生まれの新進のチェリスト。どのような演奏を繰り広げてくれることなのだろうかと、こちらも楽しみでありました。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずは前半のチェロ協奏曲から。

鳥羽さんの独奏は、とてもナイーヴなものでした。思索的だったとも言えそう。とりわけ、第1楽章の第2主題や、第2楽章で、そのことが強く感じられたものでした。もっと言えば、第2楽章の途中に出てくる小さなカデンツァ風な箇所などは、特にその感が強かった。

また、最終楽章の終わりの方などでは、頗る繊細な音楽づくりが為されていて、聴いていて吸い込まれそうなほどでありました。極度なまでの弱音だったのですが、ピンと張り詰めた音楽が鳴り響いていた。そして、音楽を感じ切っていた。そのような音楽を支える力が、シッカリと伝わってくる演奏となっていたとも言いたい。それらは、鳥羽さんの感性の確かさや、音楽性の豊かさがクッキリと現れていた結果なのでありましょう。

その一方で、壮大さや、雄渾な力強さといったものは不足していました。例えば第1楽章の展開部が終わろうとしている箇所、ソリストがオクターヴの重音で駆け上がっていって(266小節目)、そのまま再現部に突入するとオケがトッティで壮麗な音楽を奏で、独奏もまた壮麗な音楽を奏で上げる箇所(270小節目の4拍目から)などは、もっと果てしないまでの拡がり感を持った、雄大な音楽が鳴り響いて欲しかった。もっと朗々として欲しくもあった。

とは言いながらも、全体を通じて、とても聴き応えのある独奏だったと言いたい。音楽が伸びやかであり、かつ、息遣いが自然だった。もっと言えば、シッカリとした呼吸感を伴っていた演奏だと思えたものでした。音楽の歩みが的確だったとも言いたい。それ故に、誇張の無い形で、この作品の魅力を描き切っていた演奏となっていた。

そのうえで、響きはまろやかで、艶やかでもあった。そのようなこともあって、チェロという楽器の魅力をストレートに伝えることのできるチェリストなのだと言いたくなります。ゴリゴリと弾くような素振りも皆無だったのも、誠に好ましい。しかも、音程は安定していて、安心して聴くことができる。

そして、音楽づくりに真摯さが感じられた。

音量は決して大きくはありません。その分、力強さやスケールの大きさに欠けるのですが、とても好感が持て、かつ、音楽センスの高さの感じられる演奏ぶりでありました。

(なお、ダウンの弓遣いでは弓の端に来た際の粘り強さのようなものが感じられるのですが、アップの弓遣いでは、弓の端に来た際に、少々素っ気なさのようなものが感じられることが何度かあったのが、ちょっと気になりはしました。)

そのような鳥羽さんに対して、大友さんはシッカリと支えていました。それはまさに、バックアップという表現が相応しいと言えましょう。そして、献身的でもあった。

恣意的な音楽づくりは一切ない。鳥羽さんの演奏ぶりが伸びやかで、誇張の無いものであった分、大友さんもその方向性を尊重されていたのでしょう。と言いましょうか、それは、大友さんの演奏への志向そのものでもあるでしょうが。

そのうえで、充実感タップリな音楽を奏で上げてくれていた。派手な素振りは一切ないのですが、十分に逞しくて、必要に応じて輝かしくもあった。最終楽章の出だしの箇所など、頗る雄渾でもあった。

また、会田莉凡(りぼん)さんがコンミスを務めておられましたが、最終楽章の後半でのソロでは、凛とした音楽を奏で上げてくれていました。ここの箇所では、ソリストの鳥羽さんも会田さんに引っ張ってもらっていた、といった感じ。

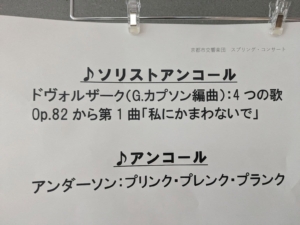

ソリストアンコールは、京響のチェリストも交えて(8人のチェリストが舞台に乗っていました)の演奏。鳥羽さんが旋律を奏でながら、8人の京響チェリストがそれを支えてゆく、という構図だったのであります。

終演後のアンコール曲の案内ボードを見ますと、ドヴォルザークによる作品をゴーティエ・カプソン(なのでしょう)が編曲したものだったとのこと。チェロ協奏曲の第2楽章での旋律に似たメロディーが出てきたのが印象的でありました。

ここでの鳥羽さんの演奏はと言えば、協奏曲での演奏と同様に、艶やかな音を駆使しながらの、伸びやかで真っ直ぐなものでありました。音楽への向き合い方が、とても素直だとも感じられた。また、他のチェリストと呼吸をシッカリと合わせてゆく、といった態度がハッキリと感じられたことも、誠に好ましかった。このこと、とても尊いことだと思えます。

それではここからは、メインの≪新世界より≫での演奏についてであります。それはもう、実に素晴らしかった。

期待通りと言えば期待通りなのですが、その期待たるや、破格の大きさでありましたので、それに応えてくれた大友さんに、ただただ感謝であります。感銘の大きさや、聴後の満足感は、昨年10月に聴いたブラームスの1番と肩を並べるものでありました。

この作品は、「手垢にまみれている作品」(このような表現は、あまり好きではないのですが)と呼べるでしょう。しかしながら、本日の大友さんによる演奏は、誠に清新なものでした。

これと言って、珍しいことをしていた訳ではありません。いわんや、奇を衒うようなことは一切していません。ただただ、愚直なまでに作品のありのままの姿を描き上げてゆこう、といった姿勢に基づきながらの演奏でありました。そのような演奏態度が貫かれていたうえで、作品が宿している生命力や、それぞれの場面での運動性や呼吸や、といったものが、的確に表現されてゆく。その姿を、聴き手として追ってゆくことができるということは、何という幸せなのでしょうか。

しかも、音楽が粘ったり、ダレてしまったり、といったことは一切ない。音楽が勿体ぶった表情を見せることも皆無。それでいて、素っ気なさは微塵も感じられない。テキパキと、かつ、毅然と進められつつも、詩情性に溢れた音楽が紡ぎ上げられてゆく。音楽の表情が、キリッとしている。贅肉を削ぎ落とした、筋肉質な響きがしてもいる。それでいて、輝かしさや、豊麗さにも不足はない。例えば、第1楽章の終わりの箇所などは、8割程度の力加減だったのですが、タップリとした音楽が鳴り響いていて、頗る充実度が高かった。

その一方で、最終楽章のクラリネットによって奏でられる第2主題では、オケ全体が極度なまでの弱音によって演奏され、その緊張感の高さたるや、途轍もないものがありました。しかも、感じ切っている音楽となっていた。ごくたまに、このような振り切った表現が施されると、その音楽づくりにグッと引き寄せられます。

とにもかくにも、全編に渡って、大友さんの音楽性の豊かさや、音楽への誠実さや、といったものが滲み出ていた演奏だったと言いたい。

聴いている間じゅう、溜息を漏らしそうになることの連続でありました。そして、「なんと素晴らしい作品なのだろう」という感慨を抱き続けながら聴き進んでいったものでした。

更には、京響も響きが、誠に艷やかだったことに魅了されました。特に、弦楽器群の高音域での美しさは、惚れ惚れするばかりだった。この辺りは、コンミスの会田さんの功績も大きいのかもしれません。

3月の沖澤さんが指揮した定期演奏会(メインは≪英雄の生涯≫)で、3日間のリハーサルの全てを京都コンサートホールで行い、そのことによって、以前にも増した充実した響きを得ることができたようだ、と沖澤さんは語っていましたが、そのときも会田さんがコンミスと務めておられました。3月での成功体験が、会田さんの体の中に染み着いていて、本日の響きが実現されたのではないだろうか。そんなふうにも想像したものでした。

本日の演奏に豊麗さが感じられたのは、京響の響きによるところが大きかったとも思えます。

オケによるアンコールは、ルロイ・アンダーソンの≪プリンク・プレンク・プランク≫。弦楽器のピチカートのみで奏で上げられる作品でありました。ちなみに、この曲名は、物がカタン、ポトンと落ちる音のことだそうです。

アンダーソンならではの、ライトな音楽でありました。それと同時に、ウィットに満ちた作品であり、演奏でありました。

こちらでも、≪新世界より≫の最終楽章の第2主題での演奏と同様に、聞こえるか聞こえないか、といった極度な弱音が使われていまして(それは、大友さんの判断によって採られた措置だと思われる)、この辺りにも、大友さんの音楽センスの高さや、アンコールでも手抜きをしない誠実さや、といったものが感じられたものでした。

鳥羽さんという。私にとっては未知だった素敵なチェリストを知ることができた、本日の演奏会。そして、充実度の極めて高い≪新世界より≫に出会うことのできた本日の演奏会。

期待通りの、大満足な演奏会でありました。