鈴木雅明さん&京都市交響楽団による演奏会(ドヴォルザークの交響曲第6番 他)を聴いて

今日は、鈴木雅明さん&京都市交響楽団による演奏会を聴いてきました。

演目は、下記の3曲。

●モーツァルト ≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲

●ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲(独奏:ジョシュア・ブラウン)

●ドヴォルザーク 交響曲第6番

今月の京響の定期演奏会は、もともとは音楽監督の沖澤のどかさんが指揮をすることになっていたのですが、第2子をご懐妊で、しかも今月が出産予定。ということで、半年ほど前には、鈴木雅明さんが指揮することが発表されたのでした。プログラムも、当初はブラームスのセレナード第1番とベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲の2曲プロが組まれていたのが、上記の3曲に変わっています。

我が国の楽壇で、確固とした地歩を築いておられる鈴木雅明さんが代役。なんとも贅沢な代役であります。

鈴木雅明さんによる実演を接するのは、これが初めてになります。しかも、ドヴォルザークの交響曲第6番という、あまり演奏会で採り上げられることのない作品を演奏するというのが、実に興味深い。

鈴木雅明さんによるドヴォルザークとは、なんとも珍しい。とは言うものの、タピオラ・シンフォニエッタというフィンランドのオーケストラと共にストラヴィンスキーの≪プルチネルラ≫や≪ミューズを率いるアポロ≫といった作品をセッション録音していて、堂に入った演奏を聞かせてくれています。その例からすると、素敵なドヴォルザーク演奏になるのではないだろうかと類推した次第でありました。

また、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を独奏するブラウンは、今年のエリザベート王妃国際音楽コンクールで第2位入賞している俊英。

(エリザベート王妃国際音楽コンクールは、1980年に堀米ゆず子さんが優勝したことで、話題になりました。また、1989年にはレーピンが優勝し、諏訪内晶子さんが第2位を獲得。1993年の大会では戸田弥生さんが優勝しています。)

そんなこんなの、聴きどころ満載な演奏会。どのような演奏に巡り会うことができるのであろうかと、楽しみでなりませんでした。

それでは、本日の演奏をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。

まずは前半の2曲から。

前プロの≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲、惚れ惚れするほどに素晴らしかった。それはまさに、鈴木さんによる多くの演奏から窺える、ケレン味のない演奏となっていた。そして、生命力豊かな音楽が奏で上げられていた。

序奏部は、ゆっくりとしたテンポが採られていました。ピリオド楽器系の指揮者は、速めのテンポを採りながら颯爽と進めてゆく傾向が強いため、正直、これには驚かされました。そのうえで、勢いに任せるような演奏ぶりにならずに、入念な音楽づくりが為されていた。

しかも、例えば、2小節目のヴィオラとチェロ・バスの2分音符を、フォルテのまま保持して言い切るように奏でるのではなく、音の最後の力を抜くようにしてス~っと消え入らせていた。決してディクレッシェンドさせている、といった感じではないのですが、音の処理が実にデリケートだった。それは、4小節目においても同様だった。このような、ちょっとしたところでの対処が、なんとも丁寧。演奏が始まって10秒経つかどうかという箇所で、早くも、鈴木さんの誠実さや、音楽を奏でるに当たってのキラッと光るセンスや、といったものが感じ取れた次第でありました。

主部に入ると、速からず遅からずなテンポ。それでいて、疾駆感がシッカリと出ていました。キビキビとしていて、生命力に満ちていた。そのうえで、克明な音楽が鳴り響いてもいた。やるべきことを、シッカリとやり切っている演奏だったとも言いたい。

しかも、展開部で見せてくれたディナーミクの処理の工夫には驚かされました。それは、157小節目から180小節目にかけてのこと。

ここは、付点2分音符+4分音符に4分音符が3つ(タ~~ンタン、タンタンタン)という塊りがフォルテで鳴らされ、それを受けて8分音符による細かな音がピアノで奏でるという塊りとが、4小節単位で6回にわたって繰り返されるのですが、その前半のフォルテの塊りを、3回目と4回目では音量を絞り、5回目で音量を増し、6回目では更に音量を強くして「ここが、結論になります」と言わんばかりにシッカリと圧力を掛けた音で言い切っていた。

楽譜には、かように変化を付けるような指示は書き込まれていません。ある種、作曲者が意図していなかった小細工を弄した、と言えそうな処理でありますが、ここ以外では、変な企みを巡らすようなことが無いため、そのアイディアにグッと惹き込まれた次第でありました。もっと言えば、表情豊かな音楽になった。

演奏会を催すためには、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲と、ドヴォルザークの交響曲第6番の2曲だけでも、ヴォリュームとしては十分でありましょう。この2曲で、正味の演奏時間としては、概ね1時間半になります。もともと、沖澤さんが指揮しようとしていたプログラムと、ヴォリュームとしてはほぼ変わらない。そこに、敢えて≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲も加えたというのが、ちょっと不可解だったのですが、なぜ持ってこようとしたのかという意味のよく解る、聴き応え十分な演奏だった。そんなふうに言いたくなります。

なお、最後の箇所は、モーツァルト自身によって書き換えられた完全終結するバージョンでの演奏でありました。

続きましては、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲について。

大いに不満を抱いた演奏でありました。その全ては、ブラウンの独奏に起因している。

ブラウンの演奏ぶりは、あまりにデリケートに傾き過ぎていました。デリケートな演奏自体は、決して非難されるものではありません。そこに、シッカリとした生命力が備わっていたならば。しかしながら、ブラウンによる演奏は、そうはなっていないように思えてならなかった。

すなわち、あまりに儚げな表情をした箇所が多くて、ひ弱な音楽になってしまっていた。もっと言えば、この作品が内蔵している「鼓動」が、聴き手に伝わってこない演奏となっていた。

そのような中で、最も感心したのは緩徐楽章である第2楽章。とても繊細な音楽になっていました。優雅というのも少し違うのですが、実に儚げで、消え入りそうな音楽になっていた。特に、この楽章の半分ちょっとが経過した箇所、ヴァイオリンのソロに対してオーケストラがピチカートで応えてゆく場面(55小節目から64小節目にかけて)は、息を飲むほどに美しかった。

とは言うものの、ブラウンは、全てが全て、儚げに弾いていた訳ではありません。時おり、逞しさが顔を見せる。特に、第1楽章のカデンツァは気迫の籠ったものとなっていました。コントラストをクッキリと付けていこうという意向からなのでありましょう。しかしながら、その頻度が私にはあまりに少なかったと思えたのが、残念でありました。

なお、カデンツァは、ベートーヴェンがピアノ協奏曲に編曲した祭に付けたもの(途中でティンパニが入る)をベースにしながら、ブラウンが手を加えたものが弾かれていました。

ちなみに、鈴木さんの音楽づくりは、実に逞しいもの。充実感タップリな演奏ぶりでありました。その演奏ぶりは、第2楽章を除くと、ブラウンの目指していた方向性には一向に注意を向けずに、自らの信じる音楽を奏で上げてゆく、といった印象を持った次第。その意味では、独奏とオーケストラとが、水と油のような演奏だったとも言えそう。

もっとも、私にとっては、ブラウンの演奏ぶりには賛同できなかっただけに、鈴木さんによる「我が道を行く」演奏ぶりは、大歓迎でありました。

また、鈴木さんの音価に対する配慮にも、感心させられました。例えば、第1楽章のオーケストラのみによって主題が提示される箇所での、29小節目と31小節目。28,29小節目と、30,31小節目は、同じ動きをしています。しかしながら、29小節目は8分音符で、31小節目は4分音符になっている。その音価の違いが、ハッキリと表されていた。同様の動きが、ヴァイオリン独奏が入ってきて以降、225小節目と227小節目にも現れるのですが、ここは2回とも8分音符で記譜されていて、鈴木さんはシッカリと8分音符で奏でさせていた。しかも、いずれの箇所からも、指揮者の明確な意志が感じられた。このように「楽譜に忠実」であり、作曲家の意図を確実に演奏に反映させることは、演奏することの基本であり、実に尊いことだと思うのであります。

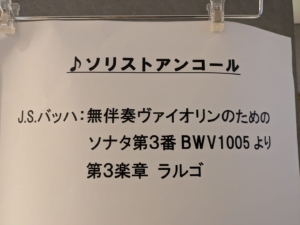

なお、ブラウンによるアンコールは、バッハの無伴奏ヴァイオリンソナタ第3番から第3楽章。曖昧模糊としていて、掴みどころのないバッハ演奏でありました。

ここからは、メインのドヴォルザークの交響曲第6番について。実に素晴らしい演奏でありました。

鈴木さんは、誠実な演奏家だと看做していましたが、本日のドヴォルザークもまた、なんとも率直で、ケレン味のない演奏でありました。頗る明朗、伸びやかでもあった。そのような音楽づくりが、この作品にはピッタリ。

しかも、音楽が随所でうねっていた。輝かしくもあった。とりわけ、第1楽章の再現部に戻ってくる直前では、音楽が燦然と輝いていて、聴き応え十分でありました。

そのうえで、第1楽章の最後の4小節間のテンポをほんの僅かゆっくりにして、慈しむように終わらせるなど、心憎いまでの配慮が施されていた。この作品への愛情を、更に言えば、音楽への愛情を痛感させられた次第。

興味深かったのが、ティンパニのバチ。第3楽章のみ、硬めのバチを持たせて、演奏に張りと勢いを加えていた。頗る鮮烈であり、躍動感が増していた。プレトークで鈴木さんは、このフリアントというボヘミア地方独特の舞曲で書かれたこの楽章は、初演当時から聴衆から大きな喝采を受けていたと説明されていて、第3楽章を、この交響曲の肝の一つと考えておられるようです。そのような鈴木さんの思いを明確に掴み取ることができる、推進力に満ち、精彩感に溢れた演奏にも繋がる、ティンパニの活かし方でありました。ちなみに、終演後に、鈴木さんは真っ先にティンパニ奏者を立たせていました。それはすなわち、鈴木さんのティンパニへのこだわりの現れでもあったのでしょう。

また、最後のクライマックスでも、存分に盛り上げ、煽ってゆく。しかも、粗い音楽にならずに、シッカリと美観が保たれていて、輝かしい音楽になっていた。そのようなことも含めて、鈴木さんの音楽性の豊かさと、オケを束ねてゆく手腕の確かさとが、明瞭に表されていた演奏が繰り広げられていたのでありました。

プレトークで、鈴木さんのこの交響曲への愛情が吐露されていました。日本ではあまり演奏会で採り上げられる機会はないものの、実に魅力的な作品であり、今日初めて聴くという方も今後はこの作品を贔屓にして欲しい、と仰っておられましたが、多くの聴衆にとってはそのきっかけとなる演奏になったのではないだろうか。そんなふうに思えてなりません。

終演後は、聴衆は大熱狂。その反応に相応しい熱演であり、魅力的な演奏でありました。