佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管による定期演奏会(シェーンベルクの≪ペレアスとメリザンド≫他)の第3日目を聴いて

今日は、佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)による演奏会を聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●アルチュニアン トランペット協奏曲(独奏:オット)

●ベルステッド ≪ナポリ~トランペットのためのナポリ民謡の変奏曲≫(独奏:オット)

●シェーンベルク ≪ペレアスとメリザンド≫

PACオケのシーズンは9月から翌年の8月まで。そこで、今回は2023-24年シーズンの最後の定期演奏会となり、本日はその最終日。

メインは、シェーンベルク唯一の交響詩で、後期ロマン派に通じる作風が示されている作品。大編成のオーケストラによる色彩感豊かな音楽であるだけに、佐渡さんの美質が発揮されやすい作品だと思われ、期待が持てました。また、演奏会で採り上げられる機会があまり無いこの作品をメインに据えるところから察するに、佐渡さんにとっては愛着の深いものでもあるのでしょう。

また、前半には珍しいトランペットの独奏曲を2曲並べているというのも、なかなかに意欲的であります。ソリストのオットは、20歳にしてミュンヘン国際音楽コンクールに優勝したというオーストリア生まれの女流奏者。2022年に佐渡さんはウィーンで、トーンキュンストラー管の演奏会で共演して、その鮮やかなテクニックと音楽性に魅了され、ぜひ日本の聴衆に紹介したいとの思いでソリストに招いたようです。こちらも、どのような音楽を聞かせてくれるのか、楽しみでありました。

いずれにしましても、PACオケの2023-24年シーズンの有終の美を飾るに相応しい聴き応え十分な演奏を繰り広げてくれることを期待しながら、会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。まずは前半の2曲から。

正直言いまして、オットによるトランペット独奏、期待外れでありました。

オーストリアに生まれ育って、ロータリー式のトランペットに慣れ親しんできた、という奏者であるだけに、響きは概して柔らかい。そして、それなりに力強くて、輝かしくもあった。技巧に優れてもいた。しかしながら、今一つ華やかさに不足していたように感じられたのでした。

1曲目のアルチュニアンの協奏曲は、単一楽章で、3つの部分に分けることができる作品となっていましたが、その第1部の真ん中辺りでは、オケに掻き消されて、独奏トランペットの音がハッキリと聴こえてこなかったりもした。ここは、佐渡さんが率いるオケの音量が大き過ぎたようにも思えたのですが、それを飛び越えて高らかに鳴り響いて欲しかった。

また、アルチュニアンはアルメニアの作曲家とのことで、アルメニアらしさと言いましょうか、ハチャトゥリアンに通じるような、エキゾチックで妖艶な雰囲気を含んだ曲想を持つ音楽であるように思えたのですが、その辺りの情緒も今一つでありました。更には、第2部では、独奏トランペットはミュートを付け、哀愁に満ちた音楽となっていたようですが、そこでの演奏ぶりが平板に思えた。

2曲目は、ナポリ民謡の「フニクリ・フニクラ」を主題にした変奏曲。コロラトゥーラの技巧を散りばめた作品で、難曲をよく吹きこなしていましたが、滑らかさや、軽やかさや、輝かしさや、眩さや、といった要素が、中途半端であったように思えました。

と言いますか、「よくぞトランペットで、ここまで細かな音型を吹きこなすものだ」と驚嘆するのですが、それ以上の感慨が湧いてこない。それは、単なる曲芸のようでありました。しかも、それが完全にスムーズに為されている、とも言い難かった。すなわち、それなりに滑らかで、軽やかではあるのですが、音の粒が完全に揃っているとは言い難かった。音の繋がりがスムーズでもなかった。或いは、テクニック的に無理があるのでしょう、テンポを故意に伸縮させることも多く、そのことによって音楽の流れがギクシャクすることとなってもいた。

音楽には、ときに、「曲芸を楽しむ」という要素もありましょう。それはそれで楽しく、しばしば唖然とさせられたりもするのですが、本日のオットによる≪ナポリ≫は、そのような演奏になり切っていなかったと思えてなりませんでした。

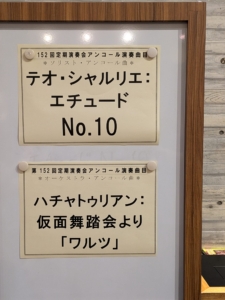

オットによるアンコールは、テオ・シャルリエという作曲家による≪エチュード第10番≫という無伴奏のソロ作品。こちらでは、音がオケに掻き消されるということは当然なく、オットの柔らかな音色と、そこに加えられる輝かしさと、更には伸びやかな演奏ぶりと、といったものを楽しむことができた。とは言え、ちょっと、焦点の定まらない音楽であり演奏だな、といった印象を持ったものでした。

さて、ここからはメインの≪ペレアスとメリザンド≫について。

こちらは、期待に違わぬ演奏でありました。佐渡さんの美質と言えそうな、ダイナミックでグラマラスな音楽づくりが為されていた。後期ロマン派的な絢爛たる響きや、うねりや、といったものも、あちこちで感じることができた。

ブーレーズのような、緻密な音楽づくりとは一味違う、豪快さを秘めていた演奏ぶり。それ故に、初期のシェーンベルクならではの精妙な音楽世界が広がる、といったものとは、ちょっと異なったものでありました。とは言え、これはこれで、一つの再現方法だと言えましょう。

但し、先月の≪蝶々夫人≫でも感じられたように、佐渡さんの演奏ぶりにはムラが感じられました。アインザッツを深く取ったり、逆に、浅く取って切迫感やうねりを持たせたり、といった積極的な姿勢で音楽に臨んでいる際には、音楽に息遣いの豊かさが生まれてくる。その一方で、惰性で指揮をしているように思われる箇所も多かった。もっと鋭いアインザッツによって、作品に鋭く踏み込んでいったほうが良かったのでは、と思わせる場面も多く見受けられた。そのようなこともあって、途切れることなく40分超にわたって奏で上げられてゆくこの交響詩を、持て余していたのではないだろうか、とも思えたものでした。更に言えば、私の緊張感も持続しきれないものとなってしまった。

なお、この決してメジャーとは言い切れない、この作品。この作品に慣れ親しんでいる聴衆も少ないだろう、ということから、演奏する前に、主要なモチーフを断片的に紹介しながら佐渡さんが聴衆にレクチャーする、という手法が採られていました。その時間は、10分くらいだったでしょうか。

かなり斬新な取り組みでありましたが、個人的には、演奏に対する集中を削いでしまった、という感が強かった。更には、もともとが長編の交響詩(先述した通りに、40分超を要する)であるだけに、この作品に向き合う時間が延びたことによって、間延びしてしまったという思いも持ったものでした。

アンコールは、ハチャトゥリアンの≪仮面舞踏会≫から「ワルツ」。この曲は、所属していた大学オケで演奏したことがあり、私にとってはとても愛着のある作品。ハチャ・カメと略されながら(ロメジュリや、ペレメリや、ドヴォ8や、といったところと同じ塩梅での略)、我がオケのメンバーから愛されたものでした。

さて、佐渡さんは、サービス精神が旺盛で、表現意欲も高い指揮者だ、というイメージを持っています。しかしながら、そのようなイメージには程遠い演奏でありました。この曲は、色んな仕掛けが施されていて、かつ、特徴的なオブリガートが織り込まれているなどして、多彩な性格が入り混じっている音楽だと言えましょう。それだけに、そのような側面をもっと面白がりながら演奏して欲しいところなのですが、その辺りが平板だったのが残念でありました。特に、スネア、バスドラ、シンバルの扱いが大人しすぎていて、聴いていて面白くない。ワクワクしてこない。

前半のトランペット協奏曲がアルメニアの作曲家による作品だったということもあって、アンコールでハチャトゥリアンを採り上げたのでしょうが、この曲をわざわざ演奏しようという意欲が、今一つ伝わってこない演奏でありました。