佐渡裕さんプロデュースによる≪蝶々夫人≫(7/15公演・B組)を観劇して

昨日(7/15)も、前の日に続いて佐渡裕さんプロデュースの≪蝶々夫人≫を観てきました。

この日は、ケイト・ピンカートン以外はオール日本人キャストとなっている「B組」の公演で、同組による2回目の公演でありました。これで、全8回の公演のうちの4回が舞台に掛けられたことになります。すなわち、折り返しを迎えた、ということに。

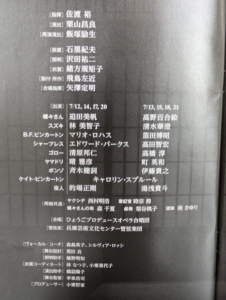

なお、配役や演出などにつきましては、お手数ですが、添付写真をご参照ください。

この日の公演で最も注目していたのは、ピンカートンを歌う笛田さん。

笛田さんは、2014年の日伊コンコルソで優勝していますが、その年の入賞者3名による特別披露演奏会が開かれ、その演奏会で実演に接しました。確か、≪運命の力≫から「天使のようなレオノーラ」を歌ったはずで、スピントの利いた力強くて輝かしい声に圧倒されました。

笛田さんを聴くのはそれ以来で、ほぼ10年振り。ピンカートンをどのように歌うのか、とても楽しみでありました。

また、蝶々さんには、昨年の佐渡さんプロデュースオペラであった≪ドン・ジョヴァンニ≫のドンナ・アンナを歌った高野さんが配役されています。

昨年のドンナ・アンナは、とても素直で、かつ、的確な歌唱となっていた。滑らかで、かつ、端正な歌でもあった。難所では、力任せにならずに、音楽のフォルムを保ちながら音楽が破綻しないように気を配りながら歌っていたようにも思えた。但し、本音を言えば、難所もフルパワーで歌ってくれたうえで、同等にフォルムの維持ができていたならば鬼に金棒だっただろう、という感慨を抱いたものでした。

蝶々さんでは、どのような歌になるのだろうかと、こちらにも大きな期待を寄せながら、会場に向かったものでした。

それでは、この日の公演について、書いてゆくことに致しましょう。前日と同様に、まずは佐渡さんの指揮から触れていきたいと思います。

やはり佐渡さんは、ムラッ気の大きな指揮者なのだな、という思いを強くした指揮ぶりでありました。すなわち、前日とは打って変わって、興の乗った演奏となっていたのです。前日の公演で散見された、惰性で指揮をしているような素振りは、殆ど見られなかった。

(ほんの僅か、ちょっと手抜きをしているようだなと思わせるような箇所も見受けられましたが、その頻度は、前日に比べると遥かに小さなものでした。2時間半にわたるオペラ作品なのです。弛緩するような箇所が多少なりとも出てくるのは、仕方がないことではないでしょうか。これが「皆無」になれば、世界に冠たるマエストロと呼ぶに値する存在となることでしょう。)

惰性でオーケストラパートが進んでゆくようなことが殆ど無かったこともあって、音楽が弛緩するようなことは少なかった。音楽の鼓動が、シッカリと刻まれながら、音楽が進行していった。概して、豊かな息遣いをしていて、逞しい生命力に溢れた、そして、表情豊かな音楽が奏で上げられていた。雄渾な音楽が鳴り響くこととなってもいた。

なお、前日の感想の中で、感心させられた箇所の一つとして、「第2幕での、大砲が鳴り響いて、アメリカ軍艦が長崎港に入港したことを知らせる場面からのしばらくの間」と書きましたが、「ゴローが悪態をついてから、大砲が打ち鳴らされるまで」の誤りであることに気付いた次第であります。

また、第1幕の冒頭の部分も、前日のような音の間延びはなかった。キッチリと言い切るような演奏ぶりでありました。但し、冒頭の一連の動きの中で、終盤に出てくるクラリネットのみが、音が間延びしていたように聞こえた。ちょっと、徹底し切れていなかった、といったところでしょうか。

更には、幕切れの愛の二重唱でも、起伏のある指揮ぶりでありました。陶酔感もあった。前日同様に、抑え目の音楽づくりだと思わせる箇所もありましたが、佐渡さんが神経を研ぎ澄ませながらオケを抑えていた、といった感じになっていました。前日は、ただ単に、惰性で腕を動かしていただけ、といった感じだったのとは大違い。それ故に、この日の演奏は、音楽が痩せるようなことはなかった。そのうえで、抑え目に演奏したことによって、繊細な表情が生まれていた。なおかつ、息遣いがシッカリとしていた。そのような音楽となっていました。

この日の佐渡さんの指揮は、総じて、音楽への情熱や、≪蝶々夫人≫への愛情や、といったものが刻まれていたものとなっていた。そんなふうに感じられたものでした。

それでは、ここからは、歌手陣について触れていきたいと思います。

歌手陣では、笛田さんによるピンカートンが圧倒的でした。前日のロハスは、リリックな声をベースにしながらの歌いぶりであったのに対して、笛田さんの歌は、断然にドラマティックだった。そして、声に太さがあった。そのうえで、輝かしくて、情熱的だった。燦々と声が降り注いでくる、といった感じでもあった。

但し、ドラマティックではありましたが、ジャコミーニやクーラやカウフマンといったところの系統の、ドス黒くて、暗さを帯びた力強さではなく、明るくて、伸びやかでもあった。「無理を感じさせない劇的な声」とでも呼べましょうか。そのために、脳天が突き刺されるような威圧力(聴く者を失神させるかのような陶酔感をもたらしてくれる力)を持っている、という訳ではなかったのですが、イタリアオペラにおける「声を聴く喜び」を存分に感じさせてくれる歌となっていました。

そのような歌いぶりであった分、前日のロハスよりも野放図な雰囲気が滲み出てもいました。傍若無人ぶりが感じられもした。しかしながら、ピンカートンは本来、そのような性格が強い。最後の場面では、身勝手でありながらも、ピンカートンなりの悔悟の念が滲んでいて、かつ、情熱的でもあった。そういった意味では、ピンカートンらしい歌いぶりだったと言えるように思えます。

高野さんによる蝶々さんは、前日の迫田さんほどには毅然としていなかった。ドラマティックな拡がりや、切迫感や、絶望感や、そして何よりも、役柄への没入感が、迫田さんに比べると薄かったように思えてなりませんでした。

とは言え、破綻をきたしているような歌ではなかった。端正でもあった。蝶々さんの一途さも、しばしば見せる無邪気な表情や、といったものが、シッカリと描かれていたようにも思えた。

切迫感や絶望感が薄かったと書きましたが、それは迫田さんと比較した際の話し。総じて、好演だったと言えましょう。

なお、迫田さんと同様に、「ある晴れた日に」が、私の胸を打つものとなっていなかったのが残念でした。迫田さんも、高野さんも、この広く知れ渡っているアリアを前にして、なんだか身構えながら歌っていたように思えたものでした。

シャープレス役の髙田さんは、伸びやかな声と歌いぶり。朗々としていて、輝かしくもあり、前日のパークスよりも存在感のある歌でありました。しかも、癖のない声質と歌いぶりのため、紳士的な味わいの感じられた、見事なシャープレスでありました。

清水さんによるスズキは、前日の林さんの柔らかさとは対照的に、硬質な歌でありました。そのうえで、ドラマティックな拡がりも持っていた。こちらもまた、好演だったと言えましょう。

ゴロー、ヤマドリ、ボンゾにつきましては、前日と同様にシッカリとした歌を聞かせてくれていて、このオペラ公演に充実感をもたらしてくれていました。特に、高橋さんによるゴローは、前日の清原さんほどには性格的な歌いぶりではなく、その分、第1幕では切れ味の鋭さのようなもの感じられなかったものの、第2幕での狡猾さは薄められていたように思えた。

最後に、演出について。

前日と同様に、その美しい舞台に酔いしれることができました。但し、前日は左サイドからの鑑賞だったのに対して、この日は右サイドからの鑑賞。2回観るのであれば、異なるサイドの席にしようと、意識的に振り分けたのでした。そのことによって、見え方が若干違ってきて、それがまた楽しくもありました。

結論から申し上げますと、左サイドのほうが、よりジックリと味わえるように思えます。と言いますのも、舞台の右手に階段が配置されていて、左サイドからのほうがハッキリと見ることができる。蝶々さんが最初に登場するシーンは、女声合唱とともに、その階段をゆっくりと下りてくるような演出になっています。右サイドからですと、その様子を殆ど見ることができなかった。これにはガッカリしてしまいました。

しかしながら、左サイドからは気づかなかった、蝶々さんの婚約衣装の背中側に、蝶々の羽をあしらっていたのであろうデザインがよく見えたのは、プラス材料でありました。その羽は、むしられることになることが、暗示されているのでしょう。(実際に、婚約衣装の蝶々の刺繍が剥がされる訳ではありませんが。)

衣装や、舞台装置にも、細心の気配りやアイディアが組み込まれているのであろうことが伺えます。

なお、これは左右のサイドの違いによるものではなく、演技の違いによるのですが、蝶々さんと、その子供(坊や)が対峙する場面について、一言。この日は、前日ほどには蝶々さんが体の向きを頻繁に変えるようなことはなく、そのために、坊やが正座したままに蝶々さんの方へと体の向きを変えることはなかった。これは、少し寂しくありました。

縷々書いてきましたが、多少の不満がありはしたものの、満足度の高い公演でありました。その点は、前日の公演と同様。

但し、前日とこの日の公演内容では、指揮者や歌手陣の出来栄えや、席の違いによる舞台の見え方や、出演者の演技の違いやによって、感銘を受けたポイントが異なります。これが、オペラ公演なのです。劇場に足を運んでオペラを観る醍醐味の一つであると言えましょう。