アヴデーエワらとの共演による、18世紀オーケストラの京都公演(3/9開催)を聴いて

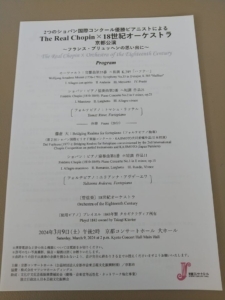

今日は、18世紀オーケストラの京都公演を聴いてきました。演目は、下記の通り。

●モーツァルト 交響曲第35番≪ハフナー≫

●ショパン ピアノ協奏曲第2番(独奏:トマシュ・リッテル)

●藤倉大 ≪Bridging Realms for fortepiano≫(独奏:ユリアンナ・アヴデーエワ)

●ショパン ピアノ協奏曲第1番(独奏:ユリアンナ・アヴデーエワ)

一番のお目当ては、アヴデーエワが弾くショパンのピアノ協奏曲第1番でありました。彼女は2010年開催の第16回ショパンコンクールの覇者でありますが、音盤でもあまり聴いておらずに、実演に触れるのはこれが初めて。そのようなこともあって、どのようなピアノ演奏に出会えるのか、非常に楽しみでありました。なお、今回はフォルテピアノを用いての演奏。

また、藤倉大さんが第2回ショパン国際ピリオド楽器コンクールのために書いた新作の日本初演も組み込まれています(こちらは、事前のアナウンスでは入っていませんでした)。

併せて、リッテルというピアニストによるショパンのピアノ協奏曲第2番も演奏される。彼は、2018年に開催された第1回ショパン国際ピリオド楽器コンクールの優勝者とのこと。しかも、冒頭では、指揮者なしでモーツァルトの≪ハフナー≫も演奏されるという、多彩なプログラムとなっています。

なぜモーツァルトが組み込まれているのか不思議な気分でいましたが、プログラム冊子に次のように書かれていて、合点がいきました。

「ショパンにとってモーツァルトの音楽は、少年時代からピアノ演奏の教材として親しみ、オペラ好きとして憧れの対象であり続けた。」

更に、プログラム冊子を見ていますと、あることを思い出させてくれた。と言いますのも。

今回の来日公演では、ショパンによるピアノとオーケストラのための全作品が採り上げられることになっており、その中にはモーツァルトが≪ドン・ジョヴァンニ≫のために書いた「お手をどうぞ」(ドン・ジョヴァンニとツェルリーナによって歌われる、実にチャーミングな二重唱曲)を主題にした変奏曲も、他の日の演奏会のプログラムに組み込まれている。このような形で、ショパンとモーツァルトは繋がるのだということを、思い起こさせてくれたものでした。

ちなみに、今回の来日では、3種類のプログラムが用意されていて、5回の演奏会が組まれています。本日は、その初日。

その中でも、協奏曲の第1,2番の両曲を1日で演奏するのは京都だけのよう。贅沢なプログラム(かつ、お得なプログラム)に当たったものだと、ほくそ笑んでしまいました。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。最初に、前半の2曲から。

まずもって、モーツァルトの≪ハフナー≫が素晴らしかった。プログラムのお知らせに「フランス・ブリュッヘンの思い出に」との表記がありますが、指揮者なしの18世紀オーケストラが、ブリュッヘンの遺訓に基づきながら演奏している、といった演奏ぶりだったように思えてなりませんでした。

溌剌としているのに、上滑りすることなくドッシリとした音楽が鳴り響いていた。そのような音楽づくりは、まさにブリュッヘンを彷彿とさせるものだったと言えましょう。

帰宅して早速、ブリュッヘン&18世紀オーケストラが1985年にライヴ録音した≪ハフナー≫を聴き直してみました。そうすると、多くの類似点を見出すことができました。

第1楽章の冒頭からして、音楽が示している佇まいがそっくりでありました。すなわち、1つ1つのフレーズを噛みしめながら開始されていた。また、第2楽章の11小節目のオーボエとファゴットをレガートで吹かせるという、かなり個性的な措置が採られていたのですが、1985年のブリュッヘンとの演奏も同じ手法が採られていた。更には、最終楽章のコーダの途中で急ブレーキを掛けるのも、両者が完全に一致していた。ブリュッヘンとの演奏を回顧しながら、ブリュッヘンが自分たちの前に立って指揮しているとすれば、このような音楽づくりになるであろう。そのような考えに基づいて、彼らは演奏していたに違いありません。

そのうえで、楽団員が嬉々として音楽を奏で上げている。ブリュッヘンとの演奏も、きっとそうだったのでありましょう。とりわけ、2nd.Vnのトップサイドの奏者が、音楽することが楽しくて仕方がないといった表情をしていたのが印象的でありました。

それ故に、オーケストラが紡ぎ上げてゆく音楽は、愉悦感に満ちたものとなっていた。

しかも、音楽からコクが感じられた。コンミスは、2回ほど弾くのをやめて管楽器を鼓舞するような仕草をしていた。まさに彼女が、オケを統率しながら、コクのある音楽を作り上げていたのだと言いたい。更には、至るところで、テンポを揺らしたり、間を空けたり、タメを作ったり、といったことが施されていましたが、コンミスのリードの元、意思統一のされた音楽が鳴り響いていた。全団員がブリュッヘンを慈しみながら、彼が遺してくれた音楽をこの世に響かせ続けよう。そのような意志の元に奏で上げられていた音楽だったという思いを強く持ったものでした。

いやはや、なんとも素敵なモーツァルトでありました。そして、18世紀オーケストラの実力が遺憾なく発揮されていたモーツァルトでありました。

続きましてはショパンについて。

これは、後半のアヴデーエワとの共演にも当てはまるのですが、ピアニストが「弾き振り」をする、といった形態を採っていませんでした。オーケストラを統率していたのは、ここでもコンミス。

その演奏はと言えば、リッテルによる繊細にして抒情的な演奏ぶりが見事でありました。基本的には、リリシズムの人だと言えましょう。フォルテピアノの古雅な音色も、好ましかった。

その一方で、力強さにも不足はなかった。使用している楽器の特性なのでしょうか、フォルテピアノにしては、強靭な音がしていた。ショパンが生きていた時代の楽器を用いて、その時代の響きを再現しながら、現代の聴き手が要求したくなる音楽を紡ぎ上げてゆく。その意図が、よく伝わってくる演奏だったと思えました。

そのうえで、疾駆感も十分で、適度に情熱的であり、ロマンティックでもあった。

なお、第3楽章のコーダへの入りを知らせるホルンによるファンファーレ風のパッセージを、ポストホルンで吹いていたようです。確かに、郵便ラッパによる合図、といった雰囲気が強い。とても面白い対応だったと思えます。

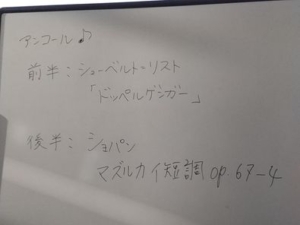

なお、アンコールは、シューベルトの作品をリストが編曲したもので、≪ドッペルゲンガー≫。≪白鳥の歌≫の中の「影法師」だったようです。葬送音楽風の沈鬱とした音楽となっていて、こちらもなかなかに印象的な演奏でありました。

満足度の高かった前半。後半はお待ちかねのアヴデーエワの登場となる訳ですが、まさに真打ち登場といった形でありました。前半のリッテルも素晴らしかった。しかしながら、格の違いを見せ付けられた、と言いたくなります。

アヴデーエワによるピアノ演奏の、なんと融通無碍だったことでしょう。ダイナミックスも、響きの硬さや柔らかさも、疾駆するパッセージやしみじみと語り掛ける滑らかさも、何から何までの幅が実に広かった。そのことによって、ニュアンス豊かな音楽が響き渡ることとなっていた。

オケのみによる提示部から、アヴデーエワが音楽に没入していたことが手に取るように理解できました。音楽の流れに応じて、体を左右に揺らす。音楽に楔を打つような箇所では、頭をキッと振って、オケと一緒になって音楽を噛み締める。第2主題では、ホールの天井を見上げながら、音楽の頂を、憧れを抱きながら見つめている、といった風情が醸し出されていた。ピアノを鳴らしている訳ではないのに、一緒になって音楽を鳴らしていこうとしている、そのような姿に、のっけからアヴデーエワの音楽へのひたむきさを思い知らされた、といった感じ。それと同時に、「あぁ、これぞまさしく、演奏家に相応しい姿だなぁ」と感じ入った次第。

いざピアノが入ると、実に毅然としていた。そのうえで、先ほども書きましたように、ニュアンス豊かな音楽を奏で上げていった。優しさに満ち、憧憬に溢れ、それでいて情熱的であり剛毅でもあった。そのような表情が、この作品に相応しい形で、私の目の前を駆け抜けてゆく。

しかも、息遣いが実に豊かで、かつ、自然。そして、音楽から自信が滲み出ていて、風格が漂ってもいた。1985年の生まれということで、今年39歳になるようですが、もっと年齢を重ねて円熟期に到達している演奏家の手による音楽を聴いていたような、そんな気にさせられたものでした。と言いつつも、覇気が漲ってもいたのですが。

ところで、フォルテピアノを使用しているが故に、響きは確かに古雅なものでありました。暖かみや、柔らかさを湛えてもいた。それでいて、十分に輝かしくもあった。繊細でもあった。キリっとした冴えが備わってもいた。そう、響きが全く画一的ではない。そして、頗る美しかった。リッテルによる演奏のところでも書きましたように、この辺りは、使用している楽器(1843年のプレイエル)の特性にも依るのかもしれませんが、フォルテピアノに対して抱いていた考え方を大きく変えてくれる演奏でもありました。

いずれにしましても、アヴデーエワの妙技に、惚れ惚れしながら聴き入った演奏でありました。そして、魔法に掛けられたような素敵な時間でありました。

こんなにもアヴデーエワが素晴らしいと、前半で私を魅了した18世紀オーケストラも、ちょっと霞んでしまった感じ。コンミスも、アヴデーエワにひけを取らない音楽をオケから引き出そうと、かなり多くの箇所でヴァイオリンを弾くことをやめて指揮をしていました。その辺りも含めて、オケのメンバーも必死だったのでしょう。総じて、アヴデーエワにシッカリと付いていきながら、表情や、頻繁に出てきたルバートへの対応や、アヴデーエワと一体となった音楽を奏で上げてくれていました。そこからは、室内楽的な親密さが感じられもした。

オケで印象的だったのは、トランペットの輝かしさ。出番が少ない分、「ここぞ」でキッチリと決めなければなりませんが、実に効果的にトランペットが鳴り響いていたのに感心させられました。

なお、ショパンのピアノ協奏曲の前に演奏された藤倉さんによるピアノ独奏のための新作は、演奏時間が5分ほどだったでしょうか。続いて演奏されるピアノ協奏曲に備えて、オケのメンバーがステージ上に着席した形で、ピアノ演奏が展開されました。

その内容はと言えば、玄妙な音楽世界が広がるものでありました。瞑想的でもあった。そのような作品を、アヴデーエワは、ジックリと聞かせてくれた。

アンコールは、ショパンによる愁いを帯びたマズルカ。こちらがまた、哀感タップリな演奏ぶり。ここでも響きの美しさが際立っていて、かつ、繊細な音楽が鳴り響いていました。そんなこんなによって、しみじみと聴くことのできたマズルカでありました。