山下一史さん&大阪交響楽団&清水和音さんによる、オール・ブラームス・プロの演奏会を聴いて

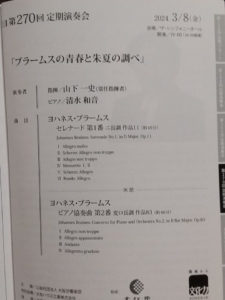

今日は、山下一史さん&大阪交響楽団の演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●ブラームス セレナード第1番

●ブラームス ピアノ協奏曲第1番(独奏:清水和音さん)

ご覧の通りのオール・ブラームス・プロ。

2023-24年シーズンは、山下さんにとって、大響の常任指揮者としての2季目であったようです。今シーズンは、ブラームスの作品を積極的に採り上げてきたとのことですが、シーズンの最後の定期演奏会にこのようなプログラムを組んできたというのも、筋が通っていると言えましょう。とは言いながらも、セレナード第1番を演奏するというのが珍しい。

20代の半ばに完成させたセレナード第1番は、実にチャーミングな作品で、それなりの数の音盤に恵まれています。それでいて、実演で採り上げられることが滅多にないのは、寂しい限りでありました。私が実演で接するのも、これが初めてになるはずです。そのこともあって、これは注目の演奏会でありました。

そこに、ブラームスの壮年期の作品となるピアノ協奏曲第2番を組み合わせたというところにも、プログラミングのセンスの良さが感じられます。ピアノ協奏曲第1番であれば、セレナード第1番に近い時期に手掛けられた作品のため、親和性が高いのでしょうが、初期の作品と円熟期の作品を並べることによって、異なる時期のブラームスの魅力を味わってもらおう、という意図が読み取れる。

(この演奏会の副題として掲げられている「ブラームスの青春と朱夏の調べ」からも、その意図が見えてきます。)

ちなみに、清水和音さんは、山下さんにとっては、桐朋学園高校での1年先輩になるようです。そのような2人が共演する、本日の演奏会。はたして、どのようなブラームス演奏に出会えるのだろうかと、期待に胸を膨らませながら会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて触れていきましょう。まずは、前半のセレナードから。

それにしましても、セレナードの第1番、素敵な曲ですよね。晴朗で、溌溂としていて、清々しくて、伸びやかで。聴いていて、幸福感を覚えます。

本日の演奏は、そのような魅力を巧まざる形で描き上げてくれていました。誠に屈託のない演奏でありました。ケレン味のない演奏でもあった。

しかも、決して暑苦しくならない範囲で情熱的でした。筆致の逞しさが感じられた。必要に応じて、音楽がうねってもいた。そう、単に清々しさを備えていただけでなく、熱い演奏だった。若い時期の音楽と言えども、そこはブラームスによって生み出された作品、颯爽とした音楽の進行の中にも情熱的な要素がふんだんに含まれています。その、ブラームス特有の熱さが刻まれていた。そのうえで、この作品が持っている若々しさや、溌剌とした生命力や、といった性格もシッカリと示されていた。

その一方で、オケの響きがモゴモゴしてしまっている箇所が散見された。それは主にホルンが原因になっていたように思えたのですが、ホルンに限らず、オケ全体の響きの分離が今一つだったように感じられたものでした。これは、オケの体質なのでありましょうし、山下さんの統率ぶりに依るものだったのかもしれません。

また、第2,3楽章に顕著だったように、弱音部で音楽を支え切れていなかったように感じられたのも、残念でありました。更に言えば、第2楽章が持っているトランクィーロな雰囲気が、より一層、音楽をモゴモゴとしたものにしていたようにも思えた。

かように、明朗ではあっても、明晰さに不足した演奏だったと言えそう。とは言え、概して、作品の魅力を味わうことのできた好演だったように思えます。

こうなると、メインのピアノ協奏曲が、いよいよ楽しみになったものでした。

それでは、メインのピアノ協奏曲について。

その演奏ぶりはと言えば、セレナードでの印象と似通ったもの。すなわち、ケレン味のない演奏ぶりで、作品の魅力を率直に示していこう、といったものでありました。その点で、清水さんと山下さんの音楽に対する方向性において、同一なものが感じられた。この2人、頗る相性が良さそうです。

そのような中でも、山下さんのほうが比較的情熱的で、清水さんは抒情性に優れていたように思えた。そういった多少の個性の違い(或いは、音楽性の相違)がまた、この演奏に魅力を与えてくれていたように思えます。この点については、おいおい触れてゆくことに致しましょう。

さて、今しがたも書きましたように、清水さんによるピアノは、徹底して抒情的でありました。可憐で、清楚だったとも言えましょう。それ故に、実に美しい音楽が奏で上げられていた。それは、響きにおいても、音楽が示していた佇まいにおいても当てはまる。それ故に、決して、大言壮語するような音楽にはなっていなかった。しっとりとした佇まいを湛えてもいた。

それでいて、必要最小限の逞しさや力感を備えていた。なるほど、スケルツォとなっている第2楽章をはじめとして、もう少し激しさがあっても良いのでは、と思わせる箇所もありはしましたが、これ見よがしに、過剰なまでに力で圧倒する演奏よりは、私には好ましかった。

そのような演奏ぶりだっただけに、白眉は第3楽章でありました。

まずもって、チェロのソロからして、可憐で儚さが漂っていた。それでいて、暖かくもあった。決して粘ったりせずに、むしろ、淡々と弾いてゆくのですが、決して薄味な音楽にならずに凛とした音楽を滑らかに奏で上げてゆく。しかも、音色が艶やかで、かつ、気品があった。そして、堅苦しくならない範囲で、ピンと張り詰めた緊張感が漂っていた。大谷雄一さんというチェリストで、まだまだ若そうでしたが、音色の美しさと、音楽性の豊かさで、これから先が楽しみであります。終演後に清水さんが、しきりとチェロの首席を立たせるように催促していましたが(一度立たせ、いったん舞台袖に退いて再登場した際にも、チェロを立たせるように催促していた)、清水さんがそのように要求するのもむべなるかな、と思わせる素敵なソロでありました。

そのチェロのソロに引っ張られるように、第3楽章は、夢見るように美しかった。しかも、キリっとしていて、気品に満ちていた。抒情性に溢れていながらも、やり過ぎ感が全くなく、音楽のフォルムが崩れるようなこともなかった。この楽章ではとりわけ、清水さんの高音域の弱音や、繊細なトリルやが、実に美しくもあった。

実に味わい深い第3楽章からアタッカで入った第4楽章は、前の楽章での好調ぶりを持続して、軽妙にして味わい深い演奏を繰り広げてくれ、幸福感に包まれながら終演を迎えたものでした。

そのような清水さんに対して、山下さんによる指揮もまた、見事でありました。

ケレン味がなく、誠実な演奏ぶりでありつつ、セレナードのとき以上に逞しさを備えていた。そこには、清水さんの演奏ぶりに逞しさを補っていこう、といった意思があったのかもしれません。或いは、意図的なものではなかったのかもしれませんが、結果的には、そのような効果が発揮されていたように思えます。

そのうえで、意志の強さが感じられた。例えば、第1楽章では、付点のリズムを意識的にキッチリと奏でるように指示していたようでして、そのことによって、音楽に厳格さが生まれてもいた。

また、セレナードで感じられた、モゴモゴとした響きは、こちらでは殆ど感じられなかった。逆に、ヴァイオリンを中心にして、響きに艶やかさが感じられた。更には、オーボエの伸びやかな吹きかたにも、大いに惹かれたものでした。

独奏者、指揮者、オーケストラと、それぞれの美質が刻印された、素敵な演奏でありました。

なお、清水さんによるアンコールは、ブラームスの≪6つの小品≫から。

こちらもまた、優しさに満ちていて、抒情性に溢れた、清水さんの美質が滲み出ていた、素敵な演奏でありました。その辺りに、清水さんの「ブレない」姿勢を見た、という思いを強くしたものでした。