トスカニーニによるベートーヴェン交響曲第2番(1939年ライヴ)を聴いて

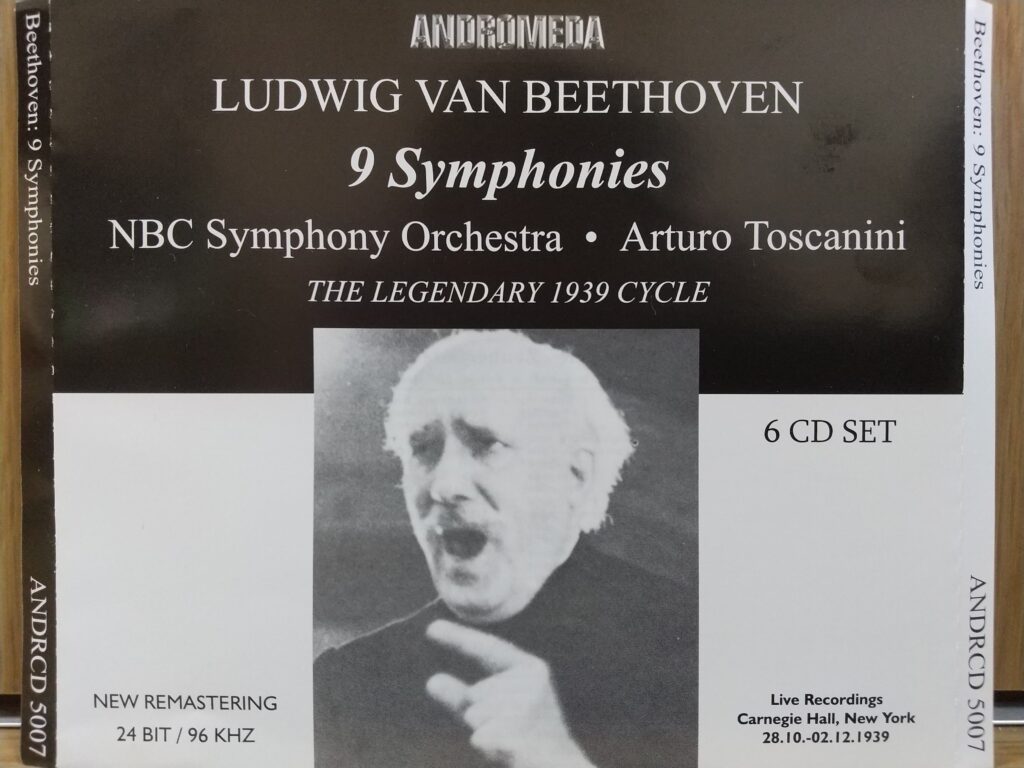

トスカニーニ&NBC響によるカーネギー・ホールでの1939年のベートーヴェンチクルスより、交響曲第2番(1939/11/4 ライヴ)を聴いてみました。

クレンペラーから「指揮者の中の王」と称えられたトスカニーニ(1867-1957)。

トスカニーニの演奏の美質、それは、緻密さと熱狂とが同居しているところにあると言えるのではないでしょうか。そして、感傷に流されることを極力避け、クッキリとした造形を持たせながら作品を秩序だったものとして客観的に再現しようと努めていた。そこには一切の妥協を許さないといった、強靭な意志が示されてもいた。クレンペラーは、そこのところを指して「指揮者の中の王」と形容したように思えます。

芸術においては、よく、ディオニソス的な性格(激昂的で陶酔的な様)が強いのか、はたまたアポロン的な性格(理性的で統制の取れている様)が強いのか、といった比較が為される(或いは、そのどちらかに分類しようと試みる)ことを見受けますが、トスカニーニの場合は、基本的にはアポロン的な性格が強いと言えましょう。トスカニーニによる演奏の多くは、作品のフォルムが歪められるようなことはなく、明快で、毅然としていて、整然としていますので。そして、凝縮度が極めて高く、キリっと引き締まっていて端正でありますので。

それでは、ディオニソス的な性格が皆無なのかと言えば、そのようなことは無いと断言したいと思います。作品のフォルムがしっかりと保たれたうえで、充分に劇的で輝かしい。燃え滾るような情熱を秘めている。歌謡性に溢れていて、明朗で、豊麗である。

知情のバランス。私は、演奏に接するに当たりましては、知的な要素が強いのか、はたまた感情的な要素が強いのか、そのバランスについて着目することが多いのですが、トスカニーニによる演奏は、知的な側面を重要視していながらも、感情的な側面(それは決して、「感傷に流されてゆく」という意味ではありません)にも十分な配慮を施していた(配慮を施していたというのは事実に反していて、自然な形で感情的な側面も露わにしていたというのが正しいように思うのですが)と思えます。そのバランスは、まさに絶妙。ここのところまで含めて、クレンペラーは「指揮者の中の王」と呼んでいたようにも思えます。

(なお、トスカニーニは、オーケストラの団員に対して独裁的であったとの指摘がよく為されていて、それは事実でありましょう。「指揮者の中の王」とは、そこの部分も含まれているのかもしれません。しかしながら、独裁的に団員に接していたのは、妥協せずにより良い音楽を奏で上げたいという音楽に対する責任感の強さゆえであると私は捉えていて、否定的に考えておりません。)

ちなみに、トスカニーニはインテンポ(テンポが一定であること)を貫いた指揮者であるという評言を時おり見かけますが、決してそのようなことはないと考えています。なるほど、過剰な(或いは、恣意的な)テンポの変化を加えるようなことは殆ど見受けられません。しかしながら、作品の呼吸に合わせてテンポを揺らすことは頻繁に行っていた。そのこともあって、音楽は自然な息遣いを獲得していたのでありまでしょう。

そのようなトスカニーニによるベートーヴェンと言えば、1949年から53年にかけてNBC響とRCAレーベルへセッション録音した交響曲全集が代表盤として広く聴かれていると言えるかもしれません。その一方で、1939年の10月から12月にかけて6回に亘って組まれたチクルスが記録された音盤も、伝説のベートーヴェン演奏として多くの支持を得ているのではないでしょうか。

その1939年チクルスの中でも、私が最も愛している演奏、それがこの第2番であります。

なんと剛毅で輝かしいベートーヴェンでありましょう。強靭な意志を土台にしながら音楽は推し進められている。そう、推進力に満ちていて、覇気に溢れているのであります。そのうえで、決然とした音楽が鳴り響いている。

第1楽章の序奏部は、トスカニーニにしては、やや遅めのテンポが採られています。ジックリと腰を据えながら、タップリとした音楽が奏でられている。それでいて、音楽が重くなるようなことはなく、強靭なまでにカンタービレが効いている。その歌心によって現れるクレッシェンドなどは、音楽に内蔵されているエネルギーがグングンと蓄えられてゆく様を見るようで、まさに壮観であります。そして、主部に向かってゆくその歩みは毅然としている。

主部に入ると、音楽は堰を切ったように驀進してゆく。それはもう、畳みかけるような音楽になっています。しかしながら、粗さは感じられません。誠に生き生きとしながら音楽は進められていて、かつ、整然と、そして、統制の取れた形で推し進められてゆく。歌心に満ちていて、しなやかでもある。音楽が燦然と輝いてもいる。

歌心という点では、それが最も顕著に現れているのは第2楽章であるように思えます。私がこの演奏で最も惹かれるのが、第2楽章であります。そして、1939年チクルスの中で第2番を一番に推したくなる理由も、第2楽章にあります。

粘ることなく音楽は進められてゆきます。感傷的になるようなこともない。それでいて、音楽はサラサラとした感触を示すようなことはなく、大きな起伏を採りながら歌われている。その歌は、誠に強靭で、滑らかで、表情豊かで、逞しい。であるがゆえに、燦然とした輝きを放っている。

第2楽章の最後の最後、終結部と呼べるような部分に入ったところで、僅かにテンポを落とし、この楽章に対して別れを惜しむかのような表情を見せるのも、心に沁みます。ここの部分では、トスカニーニもほんの僅か感傷的になっているかのよう。しかしながら、すぐに決然とした表情に戻り、この楽章を結ぶトスカニーニ。

第3楽章での演奏は、アポロン的な性格が極めて高いと言えましょう。キビキビとしていて、毅然としていて、とても凛々しい。その性格は第4楽章にも引き継がれてゆく。しかも、ジェットコースターのごとく一気呵成に進められながらも、音楽が乱れるようなことは微塵もなく、整然としていて、そして、実に輝かしい。

この演奏の全編を通じて言えること、それは、凛としていながらも、灼熱の音楽が奏で上げられている、ということになりましょう。しかもそれが、途轍もないほどに魅力的である。このようなベートーヴェン演奏は、トスカニーニ以外からは決して体験できないものだと断言したい。そして、トスカニーニのベートーヴェンの音楽を崇敬する思いが赤裸々に、かつ、生き生きと綴られている演奏だとも言いたい。

いやはや、凄まじいまでの素晴らしさを宿している演奏であります。